2025年04月21日

採用チャネルとは、ハローワークや求人広告といった求職者を集めるための手法です。人材紹介やSNSなども含め、採用チャネルの種類は近年多様化し、「どれを使えば良いか、分からない」という方も多いでしょう。

この記事では採用支援成功率97%のユウミが培ったノウハウに基づいて、採用チャネルの種類や選び方の実践的なテクニックを解説します。SNS採用やハローワークの利用実態もあわせて紹介するので、中小企業の人事担当者や採用担当者の方はぜひ参考にしてください。

採用チャネルとは~釣りにおける釣り堀~

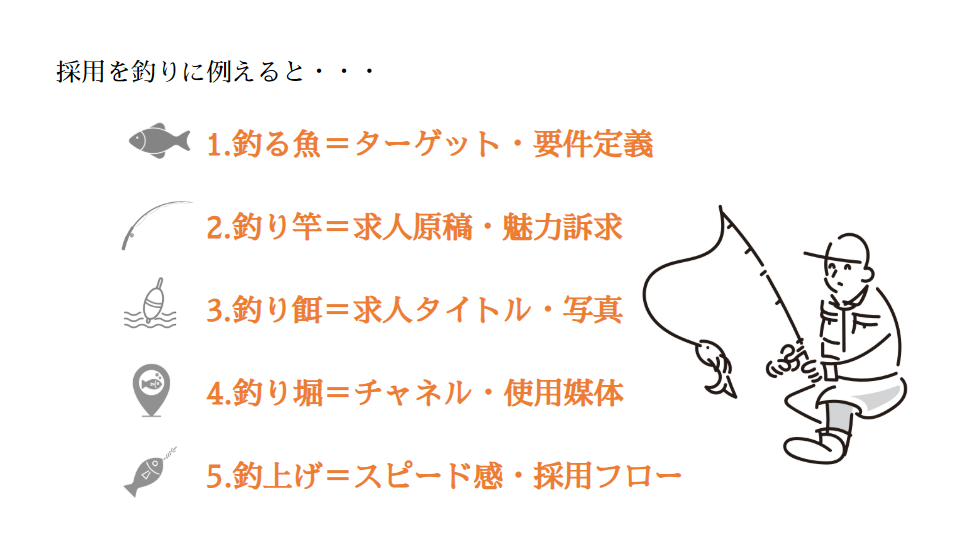

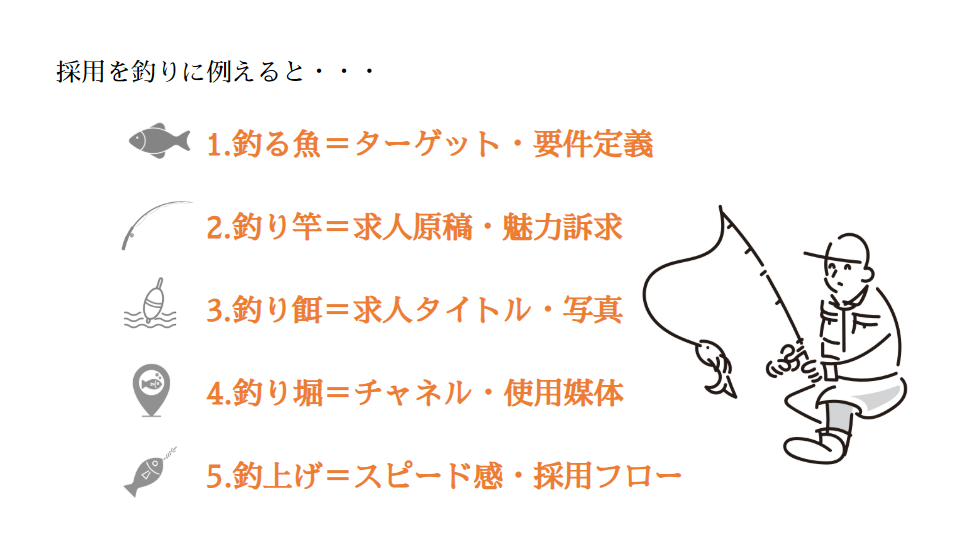

弊社ユウミではチャネルをはじめとした採用戦略の各要素を、釣りに例えた「釣り理論」で整理しています。ここでは採用チャネルの基礎知識として、以下の2つを解説します。

- 釣り理論における採用チャネルの立ち位置

- 多様化する採用チャネルの種類

それぞれ詳しく見ていきましょう。なお、釣り理論全体を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

釣り理論における採用チャネルの立ち位置

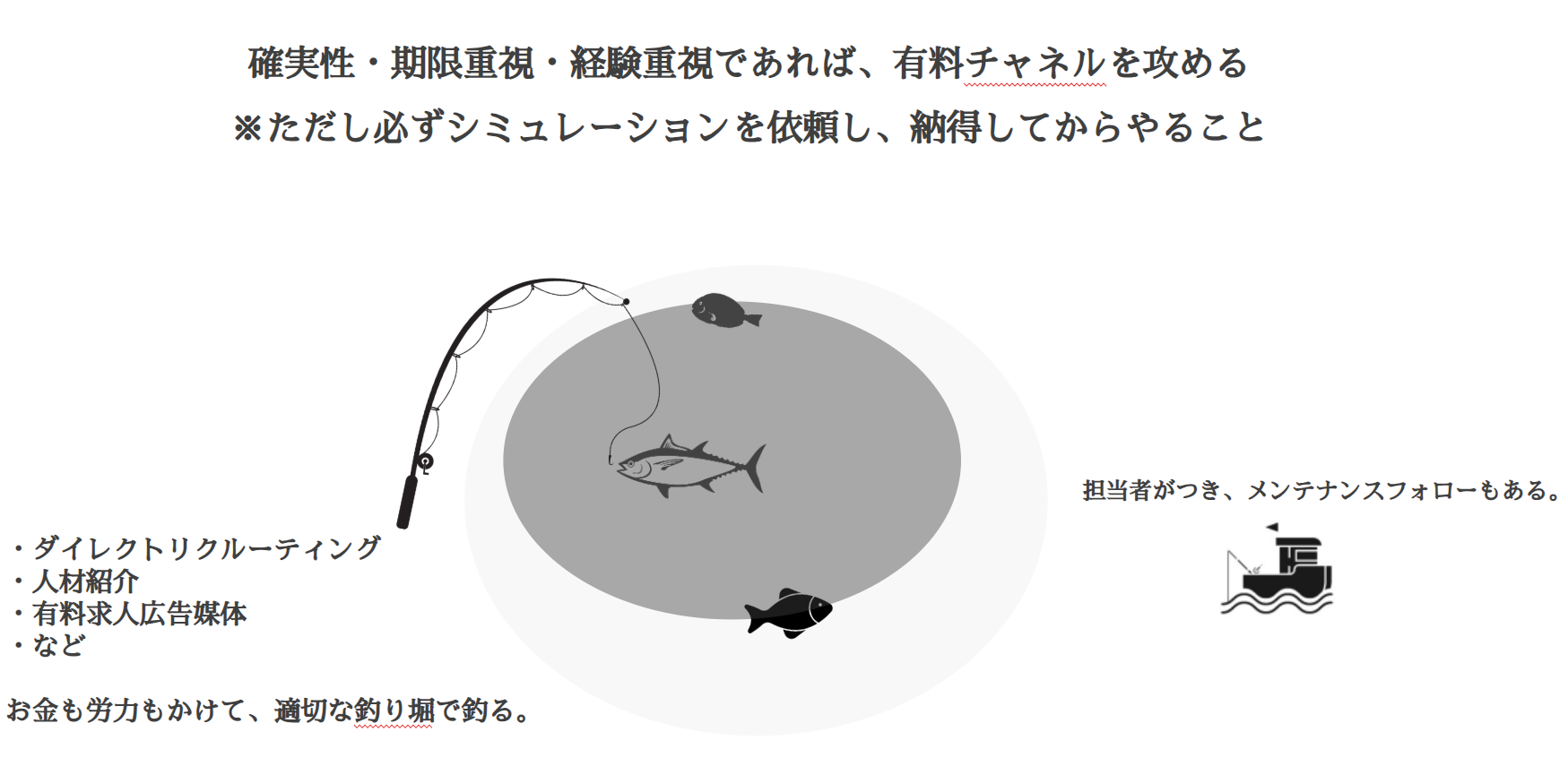

釣り理論では、採用戦略で考慮すべき要素を下図のように定めています。

このうち採用チャネルは、釣る魚を探す「釣り堀」です。釣り竿としての求人原稿や、釣り餌となるタイトルや写真を「どこで活用するか」を考える工程になります。

せっかく釣り竿などを改善させたとしても、釣り堀が合っていなければ何も釣れません。採用活動も同様に、利用するチャネルを見極めずにただ費用を投じても、応募すら来ない状況が生まれてしまいます。そのため、ターゲット人材の利用が多いチャネルはどこか、どのように使い分ければ良いかをあらかじめ考えることが大切です。釣り堀を決めるうえで明確にしておきたい採用ターゲットについては、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

多様化する採用チャネルの種類

採用チャネルの種類は労働人口の減少やインターネットの普及などにより、多様化が進んでいます。実際、就職・転職サイトだけでも下図のように多彩であり、職業特化型のところも増えてきています。

>>引用:テックゲート「【2021年4月最新版】転職・就職サイトカオスマップを公開!」

ここでは多様化する採用チャネルについて、以下の3つを解説します。

- 押さえておきたい求人媒体と人材紹介会社

- SNS採用の向き・不向き

- 転職者の3分の1が利用!?ハローワークの活用

それぞれ詳しく見ていきましょう。

押さえておきたい求人媒体と人材紹介会社

厚生労働省の実態調査によると、転職活動で利用が多いチャネルのトップ5は下表の通りです。

| 割合 | |

|---|---|

| 1位:求人サイト等※ | 39.4% |

| 2位:ハローワーク等の公的機関 | 34.3% |

| 3位:縁故(知人・友人等の紹介) | 26.8% |

| 4位:企業のホームページ | 15.1% |

| 5位:民間の職業紹介機関 | 14.8% |

※求人サイト・求人情報専門誌・新聞・チラシ等

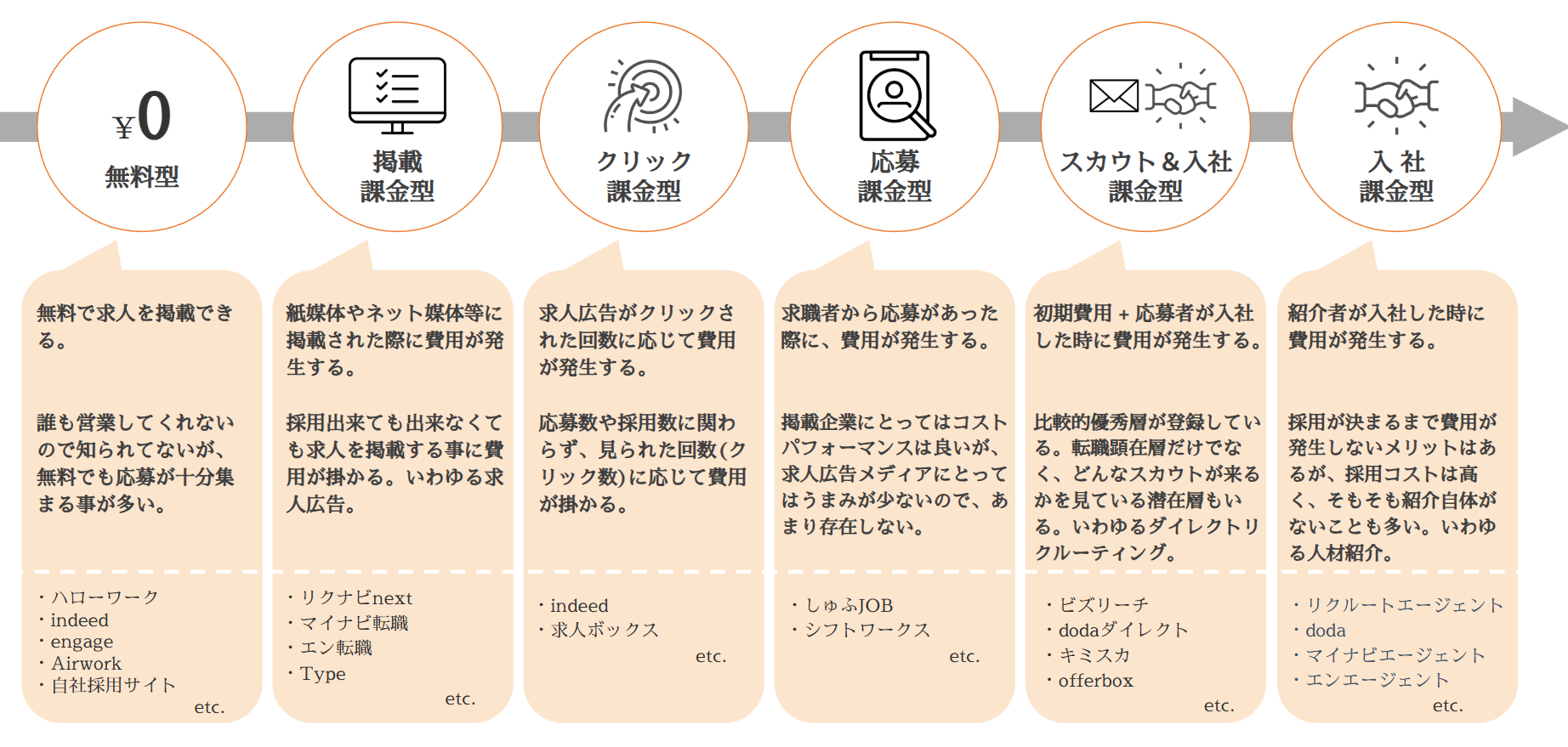

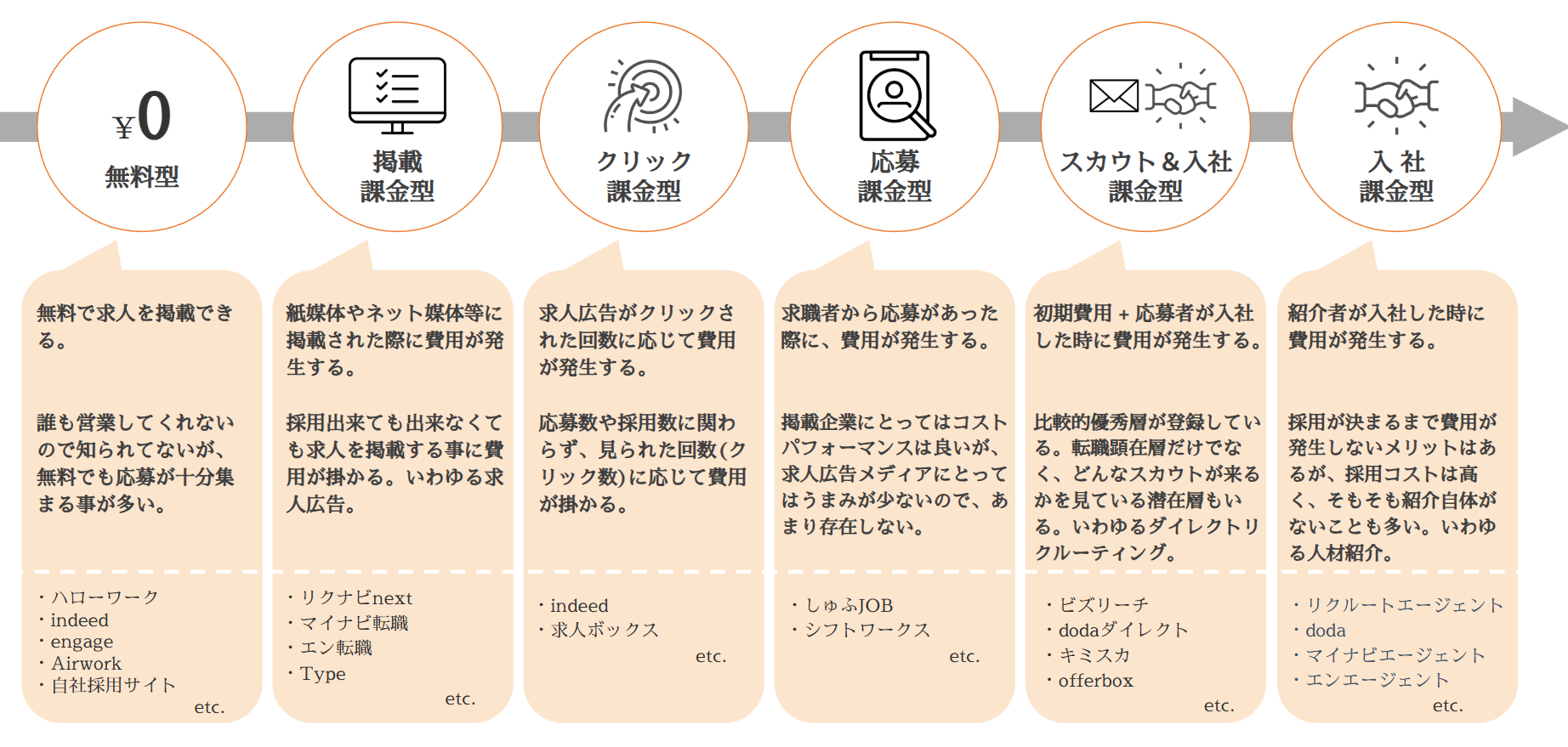

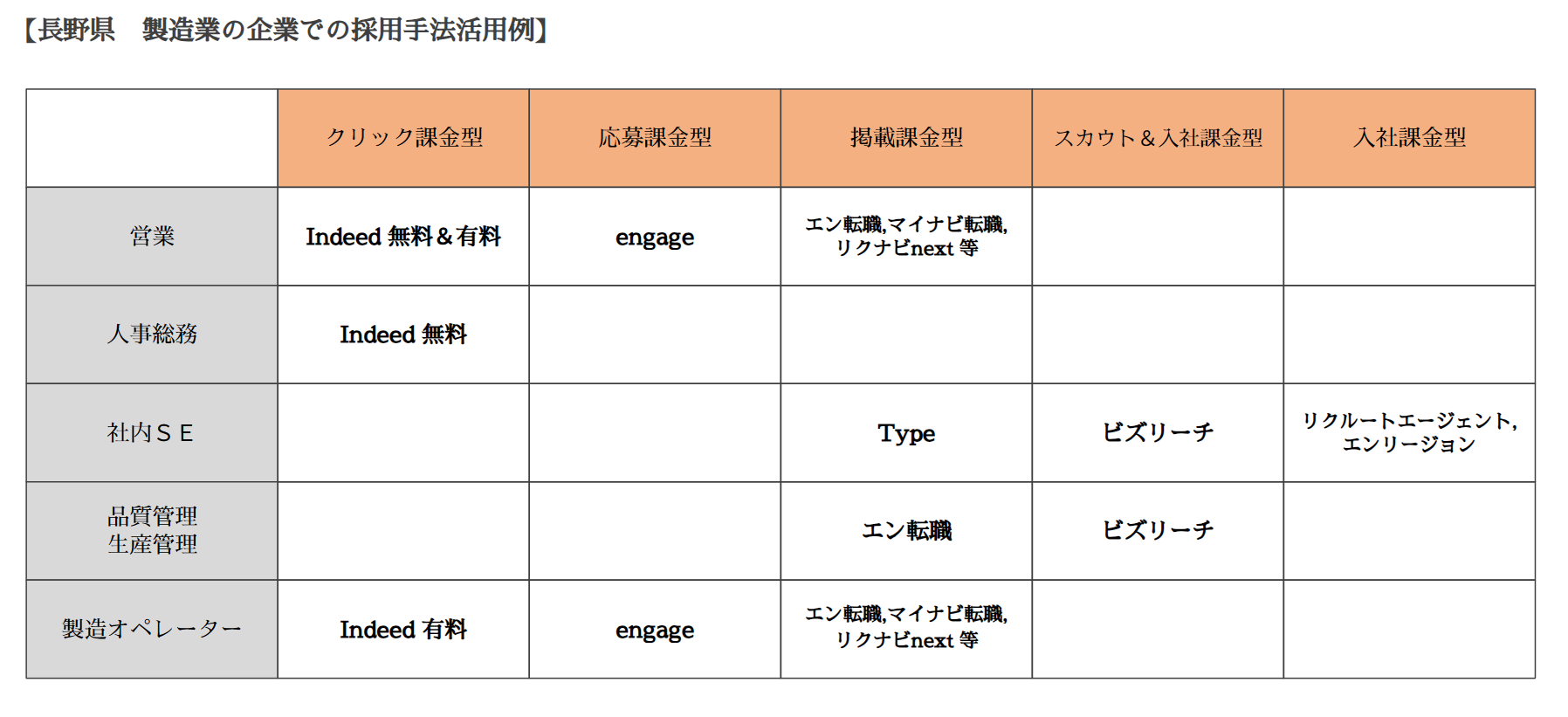

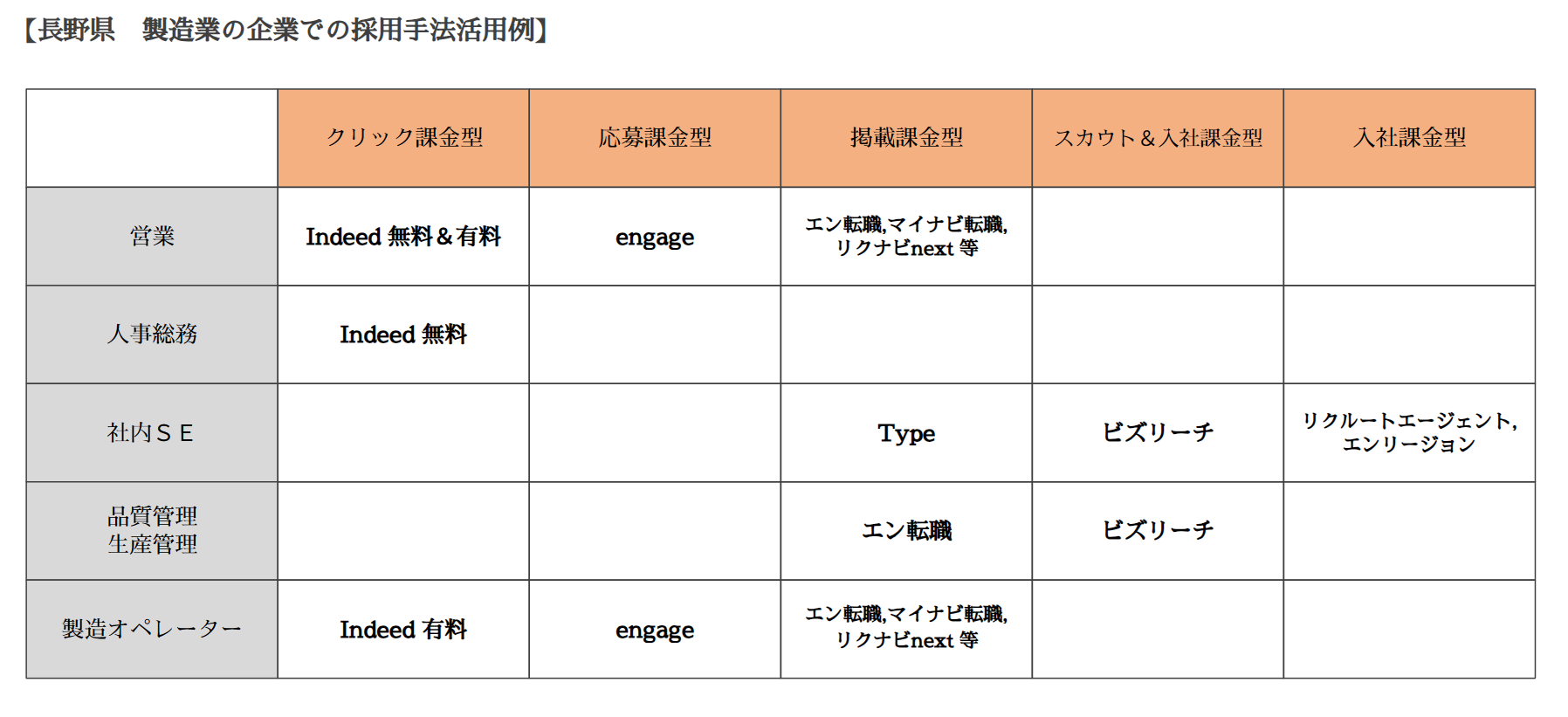

この傾向は、20代〜30代でもおおむね同様です。なお、具体的な求人媒体や人材紹介会社は下図の通りであり、それぞれ費用がかかるタイミングが異なります(現状と異なる可能性もあるため、詳しくは実際に各サイトへアクセスして調べてみてください)。

経験者や有資格者を採用したいときは、顕在層が多く直接アプローチしやすい入社課金型に近いチャネルがおすすめです。逆に、未経験者を採用したい場合や、アウトソースにあまり予算をかけたくない場合は、無料〜クリック課金型が向いているといえるでしょう。

SNS採用の向き・不向き

採用活動において応募数を増やし、最終的に希望する人員数を確保するためには、下表に挙げる2つの数値に着目する必要があります。

| インプレッション | コンバージョン率 |

|---|---|

| 求人を見てもらう回数 | 実際に入社した方の割合 |

例えば、100人に求人を見てもらうと1人が入社する状況は、「インプレッション100回」「コンバージョン率1%」です。SNS採用は、上記における「コンバージョン率」の向上に寄与します。

実際、Indeedや求人誌などを見たあと、企業のYouTubeやInstagramで職場の雰囲気などをチェックしてから応募する方もいます。逆に言うと、求人そのものに魅力を感じなければ、SNSの閲覧にもつながりません。

つまり、釣る魚〜釣り餌の改善をやりきったという自信がない会社において、SNS採用は真っ先に取り掛かるべき採用手法ではないのです。SNSは転職を決意した人ではなく、「将来的に転職する可能性がある人=潜在層」向けでもあります。そのため、まずは顕在層向けの媒体に出稿する求人を見直すことに注力しましょう。

転職者の3分の1が利用!?ハローワークの活用

前述したように、ハローワークは約3分の1の求職者が利用しています。年代別に見ても、10代後半は38.0%、20代も32.3%〜34.0%の方がハローワーク経由で転職している状況です。3分の1にあたる求職者を逃さないためにも、ハローワーク活用時は以下のポイントを押さえましょう。

- 求人票の中で自社の強みを存分にアピールする

- 求人票では写真(※)を必ず登録する

- 窓口担当者からの紹介が増えるよう、密にコミュニケーションを取る

※会社の外観や社内の雰囲気だけではなく、パンフレットや関係資料の画像も登録可

特に、窓口担当者からの紹介は重要です。人材紹介サービスと異なり、ハローワークでは紹介のインセンティブが発生しない分、一定の信頼を感じている求職者の方が多いためです。そのため、1か月に1回はハローワークへ相談に行き、企業のイメージアップを図るとともに、応募や面接のあとはお礼の連絡をするなど丁寧に対応するようにしましょう。

【実践】採用チャネルの選び方~「待ちの釣り」と「攻めの釣り」~

採用チャネルの選び方や使い分け方について、以下の3つを解説します。

- 複数の無料媒体に釣り糸を垂らす「待ちの釣り」

- お金をかけて魚がいるであろう媒体に行く「攻めの釣り」

- 採用チャネルの選び方とKPI設計

それぞれ詳しく見ていきましょう。

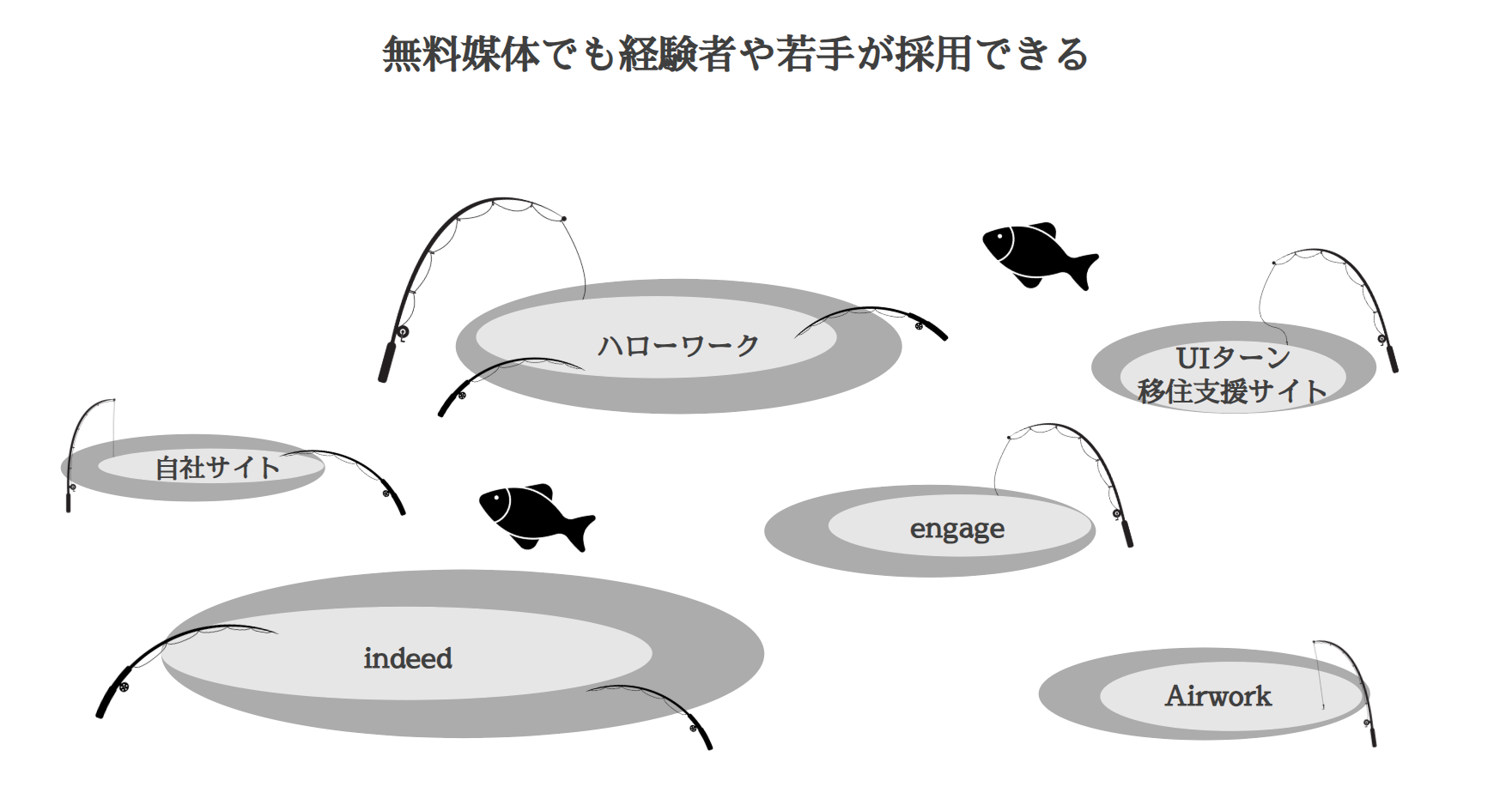

複数の無料媒体に釣り糸を垂らす「待ちの釣り」

「待ちの釣り」とは、複数の無料媒体に釣り糸を垂らして応募を待つ釣り方です。

複数の釣り堀に釣り糸を垂らすと、泳いでいた魚がふいに釣れる可能性は少なくありません。求人のタイトルや写真にバリエーションを持たせても良い媒体であれば、釣り糸をさらに増やして反応率のテストもしやすくなります。 このように、無料の求人媒体でもできることは十分あるため、「お金をかければかけるほど、採用できるはず」という考えは捨てましょう。

タイトル・写真の決め方やバリエーションの持たせ方について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

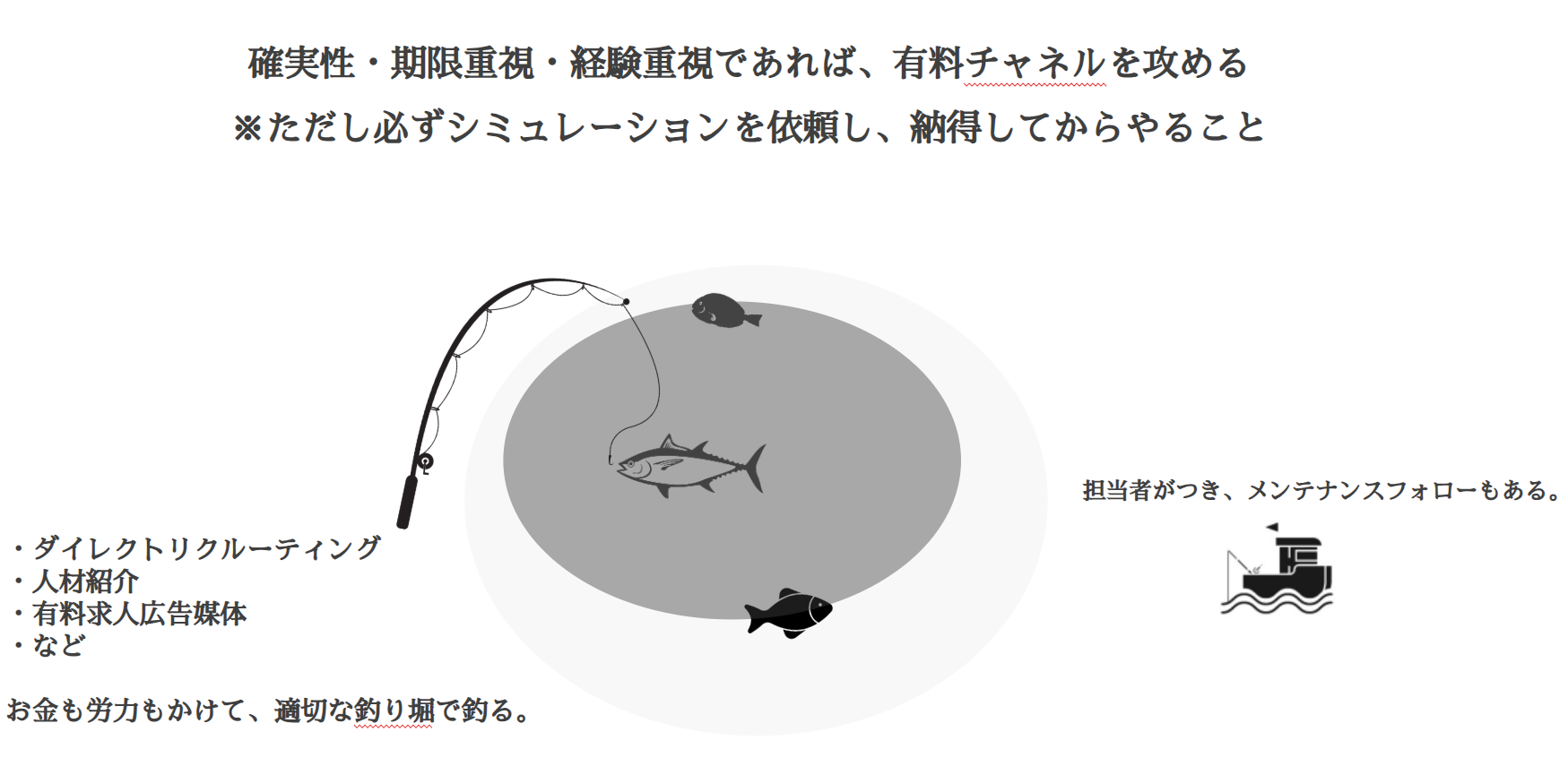

お金をかけて魚がいるであろう媒体に行く「攻めの釣り」

「攻めの釣り」とは、魚がいるであろう釣り堀にお金をかけて行く方法です。

「〇月までに、このような経験者を必ず採用したい」という場合は、有料のチャネルを活用するのも1つの方法です。ただし、登録者数やスカウトメールの送信数・返信数などをシミュレーションし、費用対効果がありそうな場合に限ります。

なお、有料媒体は専任の担当者がついていますが、出稿後の改善は企業側から依頼する必要があります。「応募が来ないから、見直してください」「2週間に1回、ミーティングしてください」など頼み、きちんとメンテナンスフォローしてもらいましょう。

採用チャネルの選び方とKPI設計

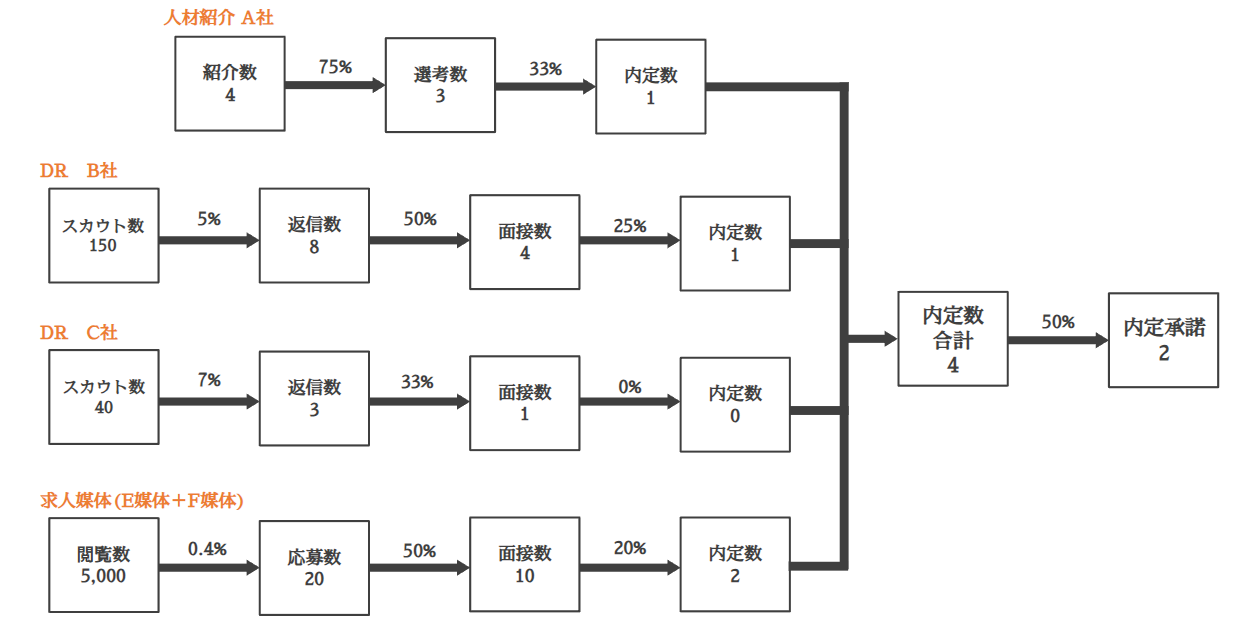

下図は、職種別に適切な採用チャネルの組み合わせを整理した例です。

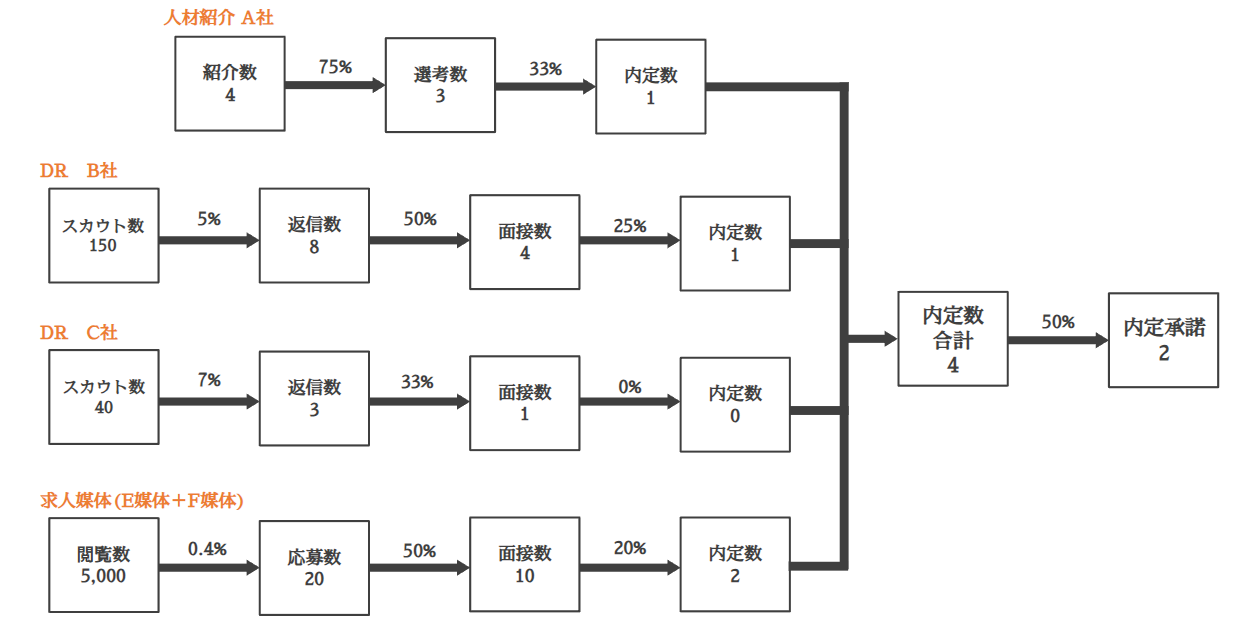

例えば、社内SEは採用難易度が高いため、掲載課金以上の手法をメインに選択しています。逆に製造オペレーターは未経験も含め大々的にアピールするため、クリック課金型なども活用する形です。 なお、採用難易度が高い職種の場合は下図のように、採用チャネルごとのKPI設計がより重要になります。具体的には、確保したい内定承諾数から逆算して各ステータスの目標値を設定します。

KPIを設計する際は理想ではなく、自社の過去データや他社の実績データなどを踏まえて根拠のある数値を挙げましょう。

採用チャネル以外の要素も重要

採用チャネルとは求職者と直接つながるツールであり、その種類は年々多様化しています。採用活動を成功させるためには、ターゲット人材に合わせたチャネルの選択や併用が重要です。

とはいえ、採用がうまくいかない場合は、チャネル以外にも以下のような要素に課題が残っているケースもあります。

- 採用ターゲット

- 求人原稿

- 対応スピード など

釣り理論には釣り堀に位置づけられるチャネル以外にも、さまざまな要素があります。その他の要素について知りたい方は、以下の記事もご覧ください。