2025年10月08日

マネージャーをはじめとした管理職の採用は、一般的に「難しい」とされています。求められるスキルを備えた人材の母数が少ないうえ、企業同士での奪い合いが発生するためです。実際、求人票を出してもなかなか入社までいたらず、苦慮しているところも少なくありません。

この記事では130社以上の採用支援実績がある弊社ユウミの経験をもとに、マネージャー採用を成功させるポイントについて解説します。マネージャーの採用難易度や、よくある失敗と解決策もあわせて紹介するので、中小企業の人事担当者や採用担当者の方はぜひ参考にしてください。

マネージャーとは

採用を成功させるためには、「マネージャーとは本来、どのような立場で働く者か」をきちんと理解する必要があります。ここではマネージャーの基礎知識として、以下の2つを解説します。

- ・役割

- ・リーダーとの違い

それぞれ詳しく見ていきましょう。

役割

「マネージャー」の役割は、自社の目標を達成するために組織運営や人材管理を行うことにあります。そのため、一個人の目標を達成するだけではなく、チームや組織全体の成長を考えられる人材が適切です。

また、以下をはじめとして多様なスキルが必要になり、自ら考え行動する姿勢が必須となります。

| 求められるスキル | 具体例 |

|---|---|

| マネジメントスキル | ・業務や人材の管理能力 ・危機管理能力 ・傾聴力 ・判断力、決断力 ・調整力 など |

| ヒューマンスキル | ・コミュニケーション能力 ・交渉力 ・論理的思考力 など |

| テクニカルスキル | ・情報収集能力 ・分析力 ・自社製品・サービスに関する知識や技術 など |

なお、一口にマネージャーと言っても、ミドルマネージャー(中間管理職)やゼネラルマネージャー(上位の管理職)など、立ち位置によって役割や仕事内容が変わってくる場合もあります。マネージャーの採用活動を進める際は、自社で求めるのはどのレベルかも改めて見直すことが大切です。

リーダーとの違い

リーダーとは、目標達成のために現場で指示・先導する立場です。マネージャーと似ているものの、リーダーは運営責任や決裁権を持っていません。

もちろん、メンバーを統括して動くという意味では、マネージャーと同じスキルが求められます。リーダーから昇格して、マネージャーになるケースも少なくありません。

特に、チームをまとめるコミュニケーション能力や課題を把握・分析する力は、マネージャーとして組織運営に携わる際に活かされます。企業にとってリーダー育成は、将来的な幹部人材を育てる基盤ともいえるでしょう。

なお、リーダーは未経験者が成長してなることも可能です。未経験者や若手従業員の採用を成功させるポイントや手法について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

既存事業に配属するマネージャーの採用難易度

「営業組織の部長を採用したい」「福祉事業の管理者を確保したい」など、既存事業のトップを入れたいという声をよく聞きます。しかし、マネージャーをはじめとした管理職は、入社できても長く活躍できているケースは多くありません。このようにマネージャーの採用難易度が高い理由は、大きく分けて以下の2つです。

- ・古参の従業者との関係構築が難しい

- ・風土や設備、ノウハウなどが前の会社と異なる

新しいマネージャーが定着するには、既存の従業員に認めてもらえる・愛される人柄はもちろん、新しい環境でも活躍できる圧倒的な能力も必要になります。ただし、このような方はすでに他社で相応のポジション・待遇で活躍しています。転職する理由ができにくい分、母数として少なくなり、結果として採用難易度が高くなるのです。

では実際に、どのような点に留意すればマネージャーの応募率や定着率が上がるのか、次項以降で解説します。なお、採用活動でチェックすべきデータや応募率などを改善する基本的な方法について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

マネージャー採用における「求める人材像」の決め方

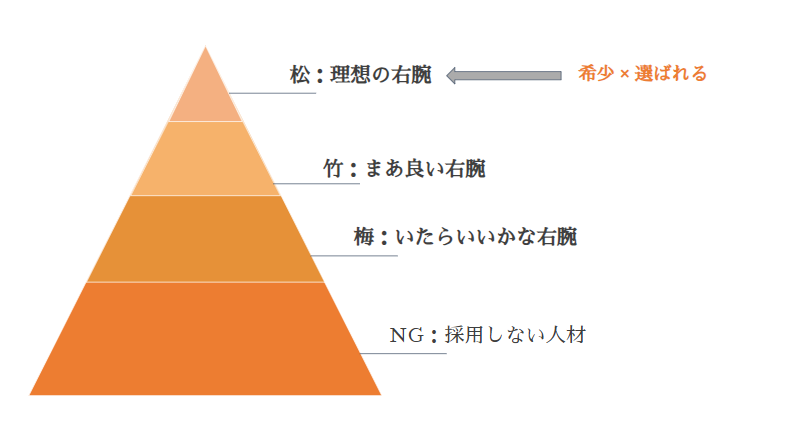

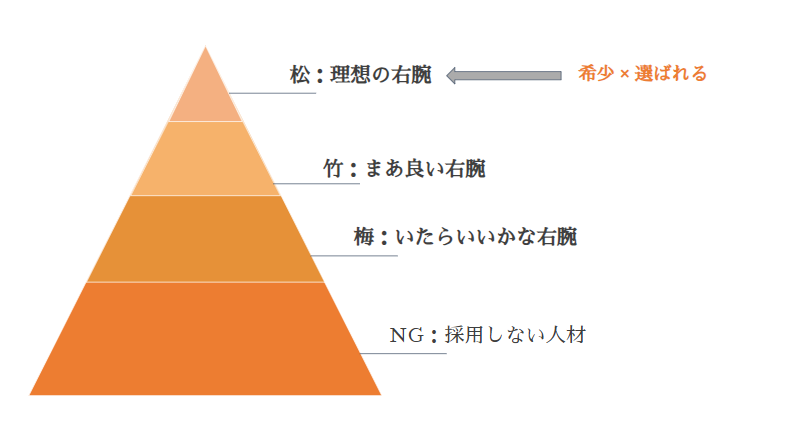

マネージャーは採用ターゲットのピラミッドで見ると、優秀な「松の人材」にあたります。希少性が高い分、母数が少ないと同時に、自社を選んでもらうということが非常に難しいのが実情です。

だからこそ、人材像の整理がより重要になってきます。ここでは、マネージャー採用における「求める人材像」の決め方について、以下の2パターンを紹介します。

なお、求める人材像を整理する基本的な流れや具体例について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

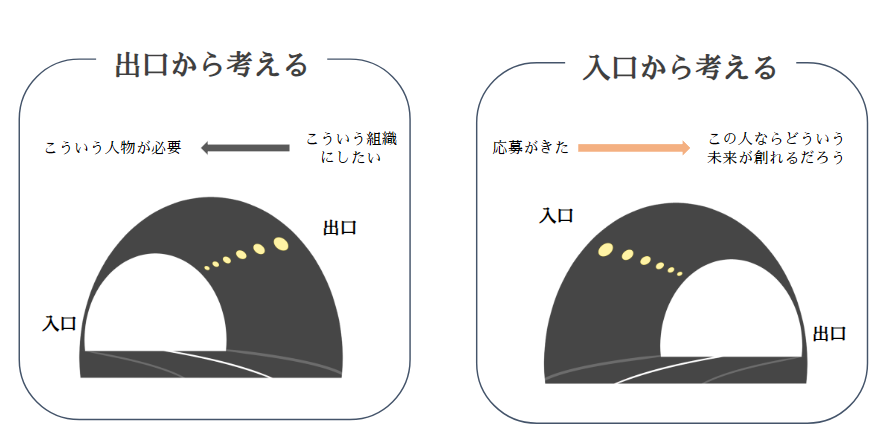

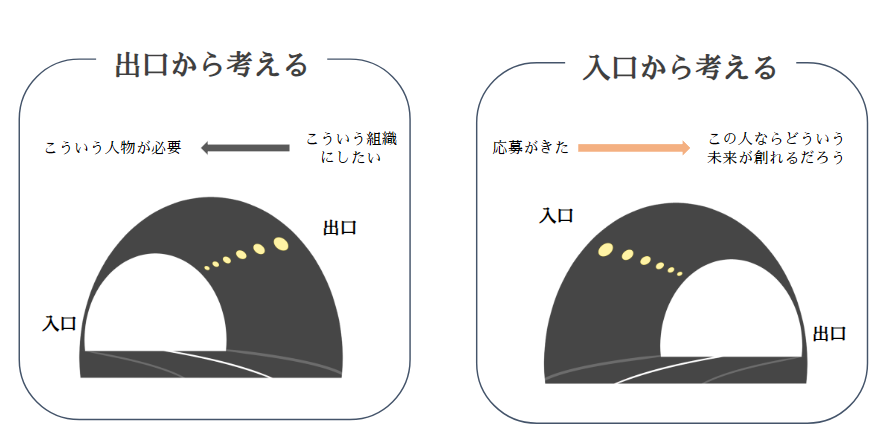

出口から考える

「出口から考える」とは、どのような組織にしたいかを考えてから、求める人材像を整理するパターンです。この方法では、「マネージャーとなる人材に何を任せて、何を実現したいか」を明確にすることが大切です。

将来の組織像が不明瞭なままだと欲しい人材も定まらず、誰も応募して来ない状態となり、採用活動は一向に進みません。例えば、一口に経営企画と言っても、既存事業部のマネジメントと新規事業の立ち上げとでは、必要なノウハウなどが異なってきます。

採用したマネージャーが入社後に活躍できるよう、任せること・実現したいことをまず整理しましょう。

入口から考える

人材要件を決める際の基本パターンは「出口から考える」ですが、場合によっては「入口から考える」のも1つです。「入口から考える」とは、応募が来てから「この人とは、どのような未来が創れるだろう」と思考するやり方です。

マネージャーをはじめとした管理職は、施工管理やエンジニアなど仕事内容が明確な職種よりも、ターゲット要件とピンポイントで合致する人が集まりにくい傾向にあります。そのため、「財務視点」「人事視点」などいくつかの人材パターンを想定しておき、実際に応募してきた方のスキルに応じて将来の組織像を選択するのも良いでしょう。

マネージャー採用を成功させるポイント

マネージャー採用を成功させるポイントは、主に以下の2つです。

- ・雇用形態の選択肢を広げる

- ・制度の活用など自社でできることを積極的に取り入れる

なお、弊社ユウミでは若手・未経験者や経験者・有資格者はもちろん、マネージャーをはじめとした管理職の採用支援も行っております。自社に定着し長く活躍してくれる人材を確保したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

選択肢を広げる

実は、マネージャーは必ずしも社員として雇用する必要はありません。むしろ、外部の人材へ依頼したほうが、活躍するケースも多くあります。ここではマネージャーの選択肢として、以下の3つを解説します。

- ・社員として採用する

- ・コンサル会社へ委託する

- ・副業人材やフリーランス人材へ依頼する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

社員として採用する

| メリット | ・組織文化に溶け込みやすく、内部で関係を構築しやすい ・知識・スキルに関する対話が継続的にできる ・長期的な所属・対応もできる など |

| デメリット | ・雇用コストが高いうえ、給与や福利厚生などが発生する ・採用や教育に時間がかかる ・必要なスキルが急速に得られない場合がある など |

| 適しているケース | ・長期的な経営戦略や持続可能な事業運営を目指し、組織内部で知見を活かしたい場合 |

最もスタンダードなのが、社員として採用するパターンです。長期的な視点で見ればメリットが大きいものの、人件費が固定費としてかかる、うまくいかなかったときの替えが効かないといったデメリットがあるのも事実です。

特に、競争の激しい業界では採用難易度が非常に高くなりがちなため、次項以降の選択肢も積極的に検討すべきでしょう。

コンサル会社へ委託する

| メリット | ・高度な専門知識や経験にアクセスできる ・客観的な視点と第三者としての意見を得られる ・迅速に課題を分析・解決しやすい など |

| デメリット | ・コストが高くなりやすい ・短期的な関与が中心で、長期的な支援には消極的である ・業務内容を理解するまで、時間がかかる など |

| 適しているケース | ・専門的な知見が必要な場合 ・特定のプロジェクトで当面の成果を求める場合 |

コンサル会社であれば、マーケティングに強いところや商品開発に特化したところなど、自社の弱い部分を補ってもらえる会社を選べます。費用は比較的高いものの、変動費化することも可能です。

うまくいったら社内で内製化を進め、たとえ失敗してしまったとしても一種の投資と考えて契約を終了すれば、人的・金銭的コストを無駄に重ねる必要もなくなります。

副業人材やフリーランス人材へ依頼する

| メリット | ・タイミングなど、契約に柔軟性がある ・特定分野の専門家を迅速に投入できる ・コストを抑えやすい など |

| デメリット | ・組織へのコミットメントが制限されるケースが多い ・長期的な貢献意欲が薄い ・コミュニケーションの質と量にばらつきがある など |

| 適しているケース | ・特定のスキルを短期的・効率的に補完したい場合 ・コストを抑えながら、専門性を求める場合 |

副業・フリーランス人材はハーフコミット・1/3コミットといった自由な形態で、本業や前職で培ったノウハウを活かしてもらうことも可能です。よりスピード感のある対応を望む場合は、対応範囲や報酬といった条件を明確にしておくとスムーズに契約できるでしょう。

制度の活用など自社でできることを積極的に取り入れる

マネージャーの採用時は、U・Iターン補助金の取得サポートや借り上げ社宅の準備なども視野に入れてみてください。このような対応があれば、他社からの転職や他県・他市町村からの移住もしやすくなり、応募母数の拡大に寄与します。

マネージャーを採用しやすくなるよう、自社でできることはないか、社内で前向きに検討しましょう。求職者のフォローをはじめとした応募者対応や面接のコツについて知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

マネージャー採用でよくある失敗と解決策

マネージャー採用でよくあるのが、既存の従業員との間に以下のようなエラーが起きる状態です。

- ・部長と新しいマネージャーが上手くいかない

- ・従業員と新しいマネージャーが上手くいかない

- ・従業員が部長と新しいマネージャーのどちらを向けば良いか、分からなくなる

例えば、長年の経験で実務のスキルは非常に高いものの、マネジメント力はない部長や古参の従業員がいたとしましょう。ここに、社員をまとめられるような人を入れる意図で新しく課長を採用すると、上記のようなエラーが起こりやすくなります。

とはいえ、長年貢献してきた部長や古参の従業員を根拠もなく異動させられません。このような場合は、以下のような対応が重要になってきます。

- ・人事制度の導入で、公正な評価をもとに異動を命じる

- ・特任部長など部長の役職を残しつつ、マネジメントラインから外す

- ・採用プロセスに部長や古参の従業員を巻き込んでおく

- ・古参と新世代をつなぐ人を配置する

- ・新しいマネージャーが入ったあとに放置しない

既存事業のマネージャーとして採用する際は早期離職につながらないよう、「現状の組織へ実際入ったとき、何が起こるか」を事前に想像して対策しましょう。早期離職の原因や対処法について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

マネージャー採用に関するよくある質問

最後に、マネージャー採用に関するよくある質問と回答を紹介します。

- ・マネージャーは社員として採用するのがベスト?

- ・既存従業員との関係を上手くフォローする方法は?

それぞれ詳しく見ていきましょう。

質問①:マネージャーは社員として採用するのがベスト?

マネージャーはコンサル会社へ委託する、あるいは副業人材やフリーランス人材へ依頼する方法もあります。前者は専門性、後者は短期的・効率的な対応が大きなメリットです。 特に、競争が激しい業界では、求人を出しても応募が増えず、社員として採用できない期間が長引くケースも少なくありません。マネージャーの欠員を埋めて事業の維持・拡大を図りたい場合は、社員以外の選択肢にも目を向けましょう。

質問②:既存従業員との関係を上手くフォローする方法は?

マネージャー採用でよくある「既存従業員との関係がこじれる」という失敗に対しては、以下のような対応が有効です。

- ・採用プロセスに部長や古参の従業員を巻き込んでおくこと

- ・古参と新世代をつなぐ人を配置すること

- ・新しいマネージャーが入ったあとに放置しないこと など

マネージャーだからと言っていきなりすべてを丸投げするのではなく、不安や疑念を払拭して自社に定着できるよう、丁寧にフォローしましょう。

マネージャー採用は「考え方の転換」が鍵

一般的に難しいと言われるマネージャー採用は、通常の採用と考え方を変えることが事態を動かす鍵になるケースもあります。マネージャー採用の成功率を上げたい場合は、応募が来てから組織の将来像を想像する、社員ではなく外部の人材を活用するなど、新たな視点も持ちながら進めてみましょう。

なお、弊社ユウミでは「採用力=企業力×戦略力×改善力」という定義のもと、特に見落とされがちな「戦略力」と「改善力」に注目して支援しています。過去4年で130社をサポートし、顧客満足度・採用成功率ともに97%以上です。マネージャーをはじめとした管理職の採用でプロのサポートを受けたい方は、ぜひ一度ご相談ください。