2025年09月22日

若手・未経験者の採用は単なる人員確保だけではなく、組織活性化などのメリットがあります。しかし、多くの企業がそのメリットを求めて若手・未経験者の採用を進めますが、「なかなか応募が来ない」というケースも少なくありません。

この記事では130社以上の採用支援実績がある弊社ユウミの経験をもとに、若手・未経験者のメリットを踏まえながら、採用を成功させるポイントを解説します。代表的な手法一覧や活用術もあわせて紹介するので、中小企業の人事担当者や採用担当者の方はぜひ参考にしてください。

若手・未経験者を採用する理由とは?それぞれのメリット

主に若手・未経験者の採用は、それぞれ以下のようなメリットがあります。

| 若手を採用するメリット | 未経験者を採用するメリット |

|---|---|

| ・前職との比較や思い込みが少なく、自社の文化を浸透させやすい ・中長期的な育成により、将来の幹部候補を育てられる ・特に新卒の一括採用は選考や研修のスケジューリングがしやすく、コストを抑えられる |

・母集団が広がり、採用難易度が下がる ・前職との比較や思い込みが少なく、業務について素直に学べる ・モチベーションが高く、周囲にも良い影響を与える |

既存の従業員とはまた違った視点をもつ人材が増えることで、新しいアイデアも生まれやすくなるでしょう。結果として組織内が活性化し、事業拡大や売上向上にもつながりやすくなります。

ただし、近年の採用市場は売り手(求職者)優位であり、自社の魅力や大変なところをきちんと伝えないことには求人応募すら発生しません。内定までこぎつけるのはもちろん、入社後の早期離職を防ぎたい方は、後述の「若手・未経験者の採用を成功させるポイント」もぜひ参考にしてください。

なお、新卒・中途採用でよくある失敗例について振り返りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしましょう。

若手・未経験者採用におすすめの手法

若手・未経験者採用におすすめの手法について、以下の2つを解説します。

- ・代表的な採用手法一覧

- ・ハローワークは若手・未経験者でも活用すべき?

なお、弊社ユウミでは求める人材像に適した採用手法の選定や、求人原稿の作成なども支援しております。若手・未経験者採用で確実に入社数を増やしたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

代表的な採用手法一覧

若手・未経験者採用で活用される代表的な手法は、以下の通りです。

- ・求人媒体

- ・ダイレクトリクルーティング

- ・人材紹介サービス

- ・リファラル採用(縁故採用)

- ・SNS採用 など

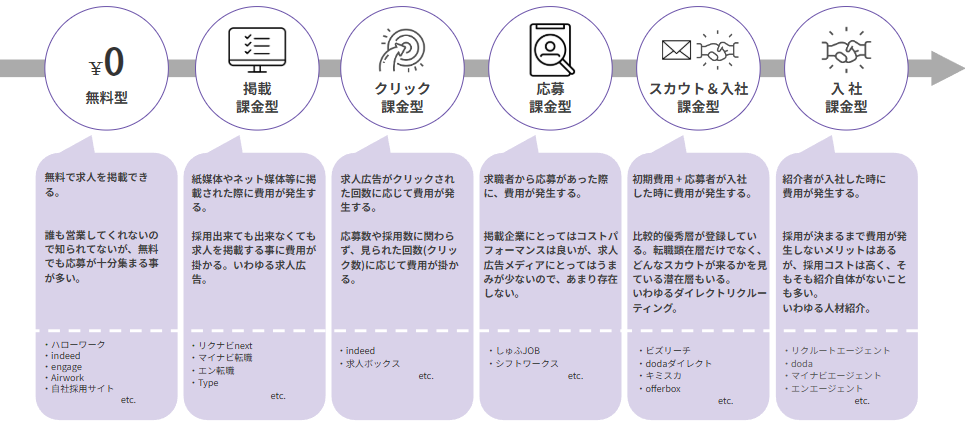

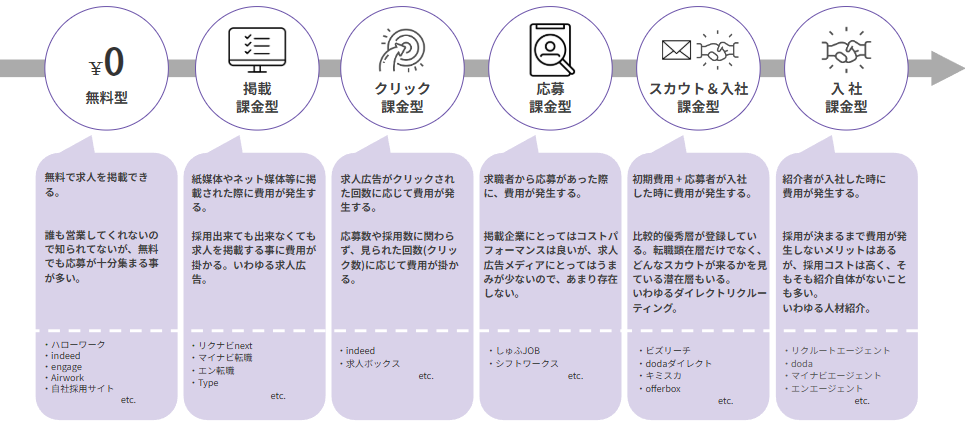

課金タイミングで分けると、下図のようになります(現状と異なる可能性もあるため、詳しくは実際に各サイトへアクセスして調べてみてください)。

ハローワークをはじめとした無料媒体は、「効果がないのでは?」と思われがちです。しかし、採用ターゲットの明確化や求人原稿の作り込みなど戦略と実行の部分がきちんと改善されれば、応募は確実に集まります。

ダイレクトリクルーティングはスカウト&入社課金型であり、比較的優秀な転職の顕在層が主な利用者です。一方、人材紹介サービスは入社課金型ですが、紹介数がそもそも少ないがゆえに採用コストは高くなる傾向にあります。

上記を踏まえると、予算をあまりかけずに未経験者を採用したい場合は、無料〜クリック課金型がおすすめです。逆に、経験者や有資格者を採用したいときは、入社課金型に近いチャネルが向いているといえるでしょう。

採用チャネルの現状や選び方について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

ハローワークは若手・未経験者の採用でも活用すべき?

結論から言うと、若手・未経験者の採用でもハローワークを活用すべきです。下表の厚生労働省の実態調査からも分かる通り、ハローワークは20代・30代の方からも多く利用されているためです。

| 全体平均 | 20代 | 30代 | |

|---|---|---|---|

| 求人サイト等※ | 39.4%(1位) | 50.8%(1位) | 41.0%(1位) |

| ハローワーク等の公的機関 | 34.3%(2位) | 33.2%(2位) | 32.2%(2位) |

| 縁故(知人・友人等の紹介) | 26.8%(3位) | 20.3%(4位) | 29.1%(3位) |

| 企業のホームページ | 15.1%(4位) | 20.8%(3位) | 18.5%(4位) |

| 民間の職業紹介機関 | 14.8%(5位) | 14.6%(5位) | 18.4%(5位) |

この結果を見て、「自社もハローワークに求人票を出しているのに、なぜ応募が来ないのだろうか」と疑問に感じる方もいるでしょう。その原因は求人原稿の質が低く、ターゲット人材の心に響いていない点にあります。

ハローワークの求人票でも、若手・未経験者が「この仕事をしてみたい」「この会社に入社したい」と思えるように書く必要があります。求人票の書き方や紹介を増やすコツについて知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

若手・未経験者の採用を成功させるポイント

若手・未経験者の採用を成功させる主なポイントは、以下の4つです。

- ・若手・未経験者が重視する点を把握する

- ・不安や疑問を解消できるよう求人原稿を作り込む

- ・求人票に載せる写真を変える

- ・入社後のサポート・教育体制を整える

なお、採用が成功しやすい企業に共通する特徴について振り返りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

若手・未経験者が就職・転職で重視する点を把握する

若手・未経験者の採用を成功させるためには、まず彼らが就職・転職時に何を重視しているのかを把握することが大切です。

例えば、「企業選択時に重視するポイント」や「若手社員が行きたくない会社」は、公開調査からチェックできます。実際に、2025年卒大学生のデータを見てみましょう。

| 企業選択時に重視するポイント | 若手社員が行きたくない会社 |

|---|---|

| 1位:安定している会社 | 1位:ノルマのきつそうな会社 |

| 2位:自分のやりたい仕事(職種)ができる会社 | 2位:転勤の多い会社 |

| 3位:給料の良い会社 | 3位:残業が多い会社 |

| 同率4位:勤務制度・住宅など福利厚生の良い会社 | 4位:休日・休暇がとれない(少ない)会社 |

| 同率4位:休日・休暇の多い会社 | 5位:給料の安い会社 |

大体は表裏一体となっていますが、特に「安定している会社」が49.9%で6年連続最多、4年連続で増加している点は要チェックポイントです。近年の若手・未経験者は必要性を感じれば思い切って転職する傾向がある一方で、「自分が頑張ったところで、会社が倒産したら意味がない」と安定性を一番に重視していることが分かります。

また、「若手社員が行きたくない会社」では「転勤の多い会社」の伸び率が最も高くなっています。逆に言えば、地方に根付いて長く安定しており、転勤がない中小企業はそれだけでもアピールポイントになるということです。拠点が複数ある会社は、時代の変化に合わせて、転勤の有無を選べる制度を設けるのも1つの方法です。

今回は「企業選択時に重視するポイント」と「行きたくない会社」をピックアップしましたが、このような公開調査は他にもたくさんあります。若手・未経験者の採用を進めたい会社は、学生や若手における意識の変化を把握して、採用活動に活かしていきましょう。

不安や疑問を解消できるよう求人原稿を作り込む

若手・未経験者の求人原稿で最低限載せたい項目は、下表の9つです。

| 掲載内容 | ポイント |

|---|---|

| 入社後のステップ | いつ何をするのか、研修やOJTはあるのかなど、具体的に示して不安の払拭を図る |

| こんな方におすすめ | 実際に働いている方々の年齢層や経歴などを記載して、「自分と同じようなタイプの人が働いているんだ」という安心感を与える |

| 1日の流れ | 出社・休憩・退社など標準的な流れを示すことで、具体的な「働くイメージ」をわかせて応募につなげる |

| 未経験でもできる理由 | 「本当に未経験でも大丈夫?」という不安を取り除くように書く |

| 同世代インタビュー | 実際に働いている社員の声を載せることで、具体性を高め、共感を得る |

| 将来の年収イメージ | 月給だけではなく、「数年後、どのように上がっていくのか?」など見通しを示して安心感を与える |

| キャリアアップ | 「未経験から始めて、どれくらいで一人前になれるのか」など将来の希望を胸に応募する若手・未経験者の心に寄り添う |

| Q&A | 面接官に聞きにくい事項についてQ&A形式で載せて、素朴な不安や疑問の解消を図る |

若手・未経験者は、「自分にもできるのかな?」という気持ちが強いものです。そのため、求人原稿の作り込みでは、「不安を解消する」「安心感を与える」という2つの視点がより大切になってきます。具体的な書き方のコツや成功事例について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

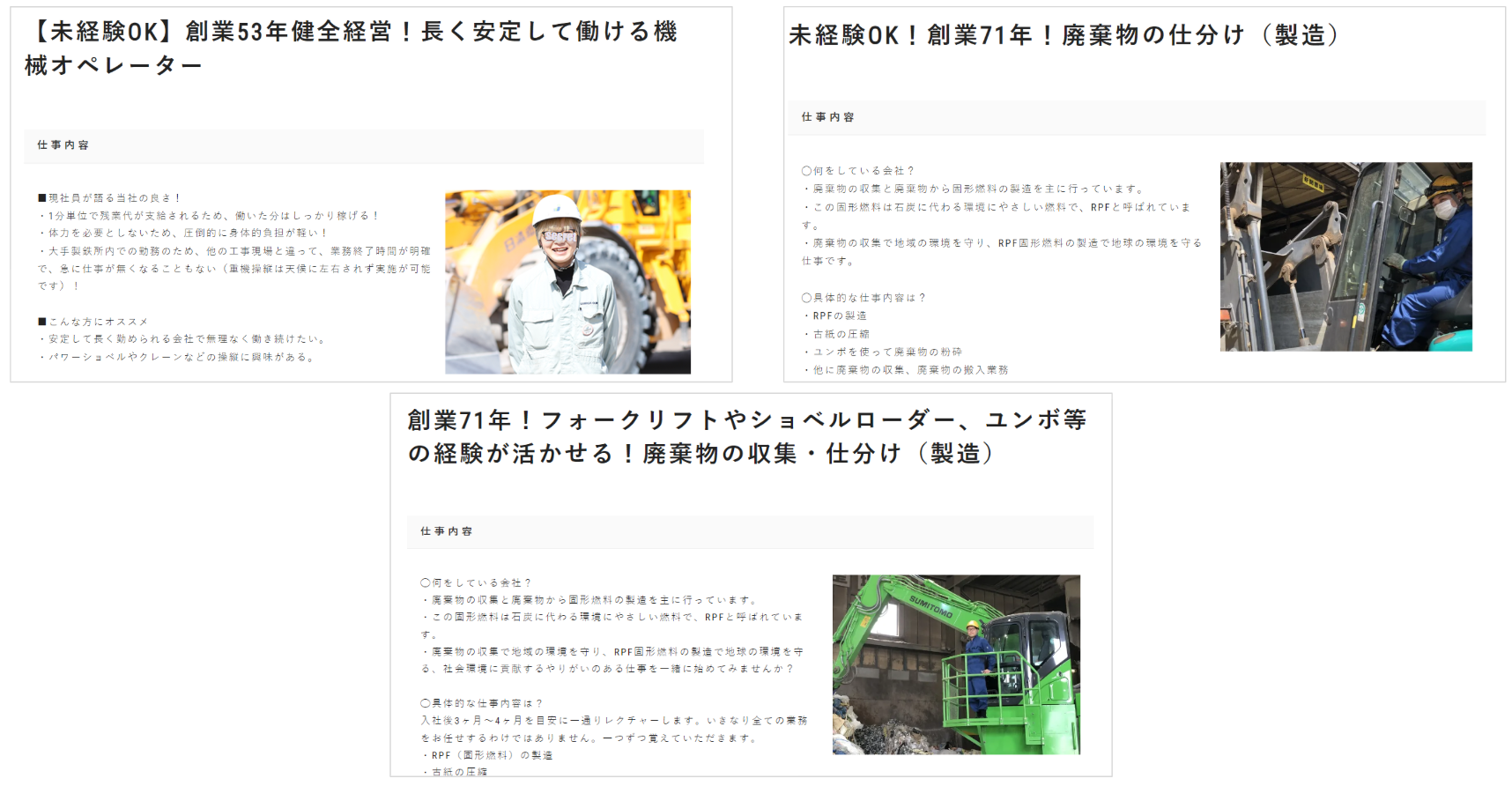

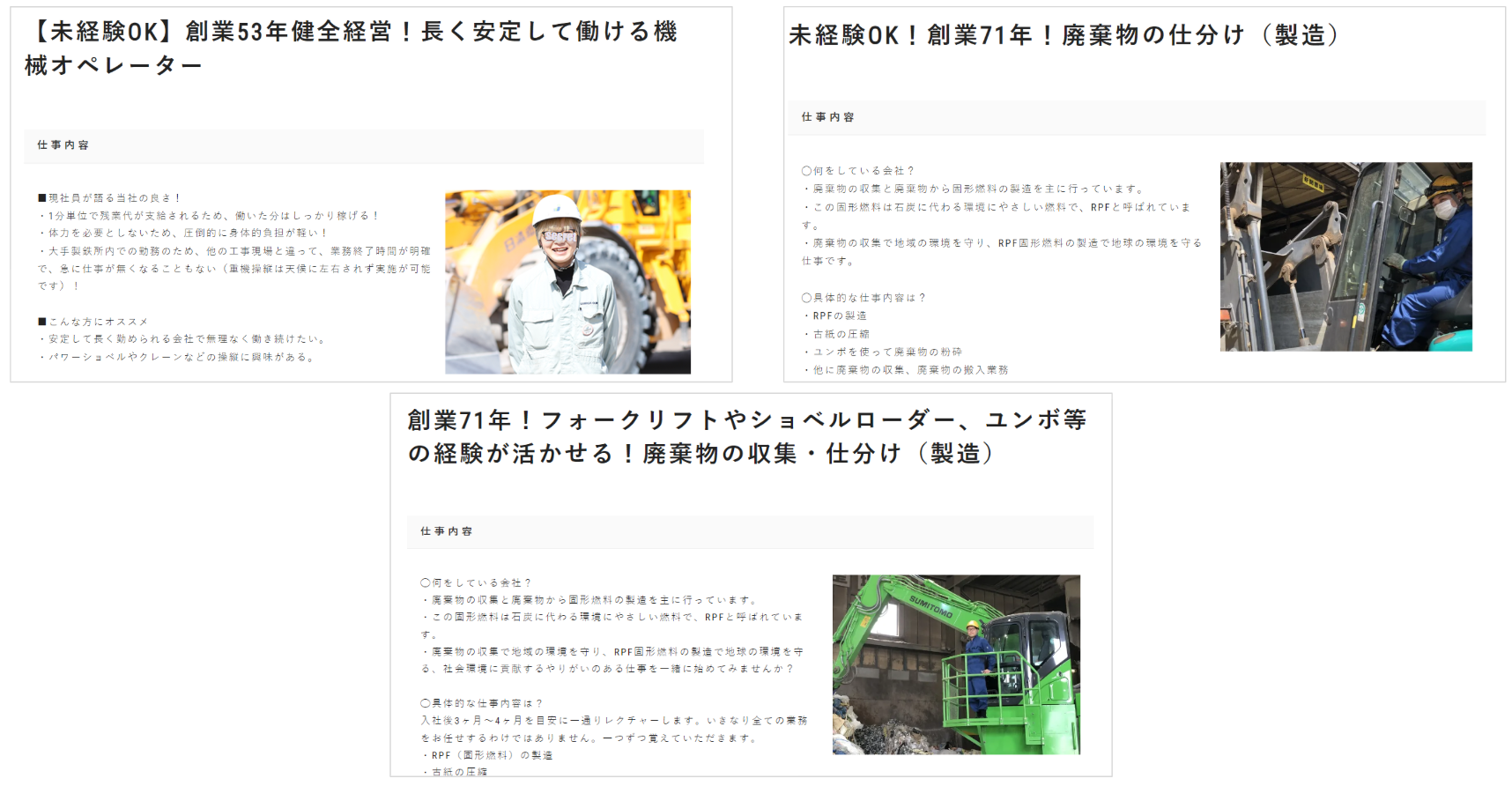

求人票に載せる写真を工夫する

求人に載せる写真は、ターゲット人材と同じ年代の方を被写体にしましょう。若手社員が欲しければ、20代〜30代の方を載せたほうが同年代からの応募が集まりやすくなります。

実際、弊社が自社の採用支援コンサルタントについて求人を載せた際、写真に写っていた社員と応募者の年齢層・性別がほぼ一致しました。

このように、写真にこだわるだけでも採用の成果が変わってきます。若手・未経験者の応募を集めたいときも、欲しい人材の年齢層や性別に合わせて求人の写真を変えてみてください。

求人票のクリック率に大きな影響を与える写真やタイトルのコツについて知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしましょう。

入社後のサポート・教育体制を整える

せっかく採用した若手・未経験者が入社後に早期離職しないようにするためには、以下の2つも大切です。

- ・メンター制度・サポート体制の構築や充実

- ・教育計画の策定と振り返り※

※いつ何を覚えるか、きちんと習得できたか

採用活動のゴールは単に入社数を増やすだけではなく、「人材が自社に定着し、長く活躍し続けられること」にあります。定着率向上を目指すうえでは、入社後のサポートや教育体制も採用活動の延長戦上にある重要な工程といえます。

早期離職でよくある理由や、教育体制も含めケース別の防止対策について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

若手・未経験者の採用に関するよくある質問

最後に、若手・未経験者の採用に関するよくある質問と回答を紹介します。

- ・若手・未経験者の採用でおすすめの手法は?

- ・若手・未経験者の採用がうまくいかないときの対処法は?

なお、有資格者や経験者など、採用難易度が高い人材の採用ノウハウについて知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

質問①:若手・未経験者の採用でおすすめの手法は?

求人媒体の利用やSNS採用が代表的ですが、費用を抑えながら成果を求めるなら、やはりハローワークとの併用がおすすめです。20代〜30代でも1位の求人サイト等(40〜50%台)に次いで、ハローワークは2位(30%台)となっています。

質問②:若手・未経験者の採用がうまくいかないときの対処法は?

若手・未経験者の採用が失敗続きのときは以下ができているかを1つずつチェックし、改善を図りましょう。

- ・若手・未経験者が重視する点を把握する

- ・不安や疑問を解消する求人原稿を作り込む

- ・求人票に載せる写真を変える

- ・入社後のサポート・教育体制を整える

上記以前に、そもそも戦略をきちんと練っていないために採用が成功しないケースも多々あります。採用戦略の基礎知識や立て方について全体像を知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

若手・未経験者の採用は「不安の解消」が鍵

若手・未経験者は「自分はこの会社でやっていけるだろうか」という不安が、有資格者・経験者よりも強い傾向にあります。

若手・未経験者が求人を見たあとに応募へと一歩踏み出し入社に至る、そして定着するまでには、そのような不安な気持ちと丁寧に向き合い、1つずつ解消していくことが大切です。

「なかなか応募が来ない」という場合は、自社が伝えたいことばかり求人に載せていないかなど、若手・未経験者の視点に立って対応できているか今一度振り返りましょう。 なお、弊社ユウミでは「採用力=企業力×戦略力×改善力」という定義のもと、特に見落とされがちな「戦略力」と「改善力」に注目して支援しています。過去3年で100社をサポートし、顧客満足度・採用成功率ともに97%以上です。若手・未経験者の採用で人員確保と組織活性化を図りたいという方は、ぜひ一度ご相談ください。