2025年08月13日

採用活動を成功させるためには、応募や選考参加など各フェーズの数値(歩留まり)を把握し、定期的に見直しをかける必要があります。「求人募集をかけたら、あとは応募が来るのを待つだけ」というスタンスでは、いつまでたっても採用失敗のループからは抜け出せません。

この記事では120社以上の採用支援実績がある弊社ユウミの経験をもとに、採用の歩留まりとは何か、チェックすべき数値を一覧表とともに解説します。募集・選考・内定など各フェーズの改善方法や成功事例もあわせて紹介するので、中小企業の人事担当者や採用担当者の方はぜひ参考にしてください。

早期離職とは

主に早期離職とは、採用活動を経て入社した従業員が3年以内に退職することを指します。ここでは早期離職の基礎知識として、以下の2つを解説します。

- ・離職率の推移

- ・離職率は課題化すべき問題?

それぞれ詳しく見ていきましょう。

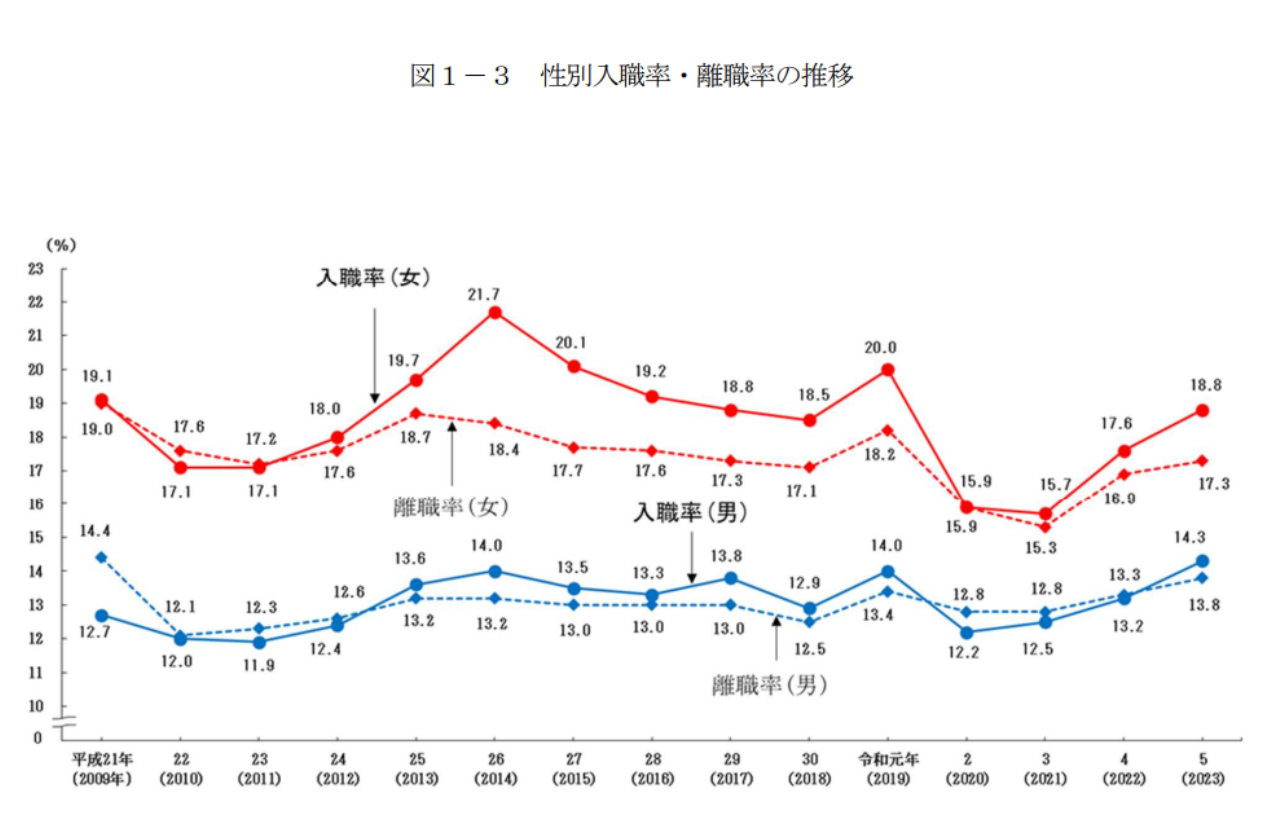

離職率の推移

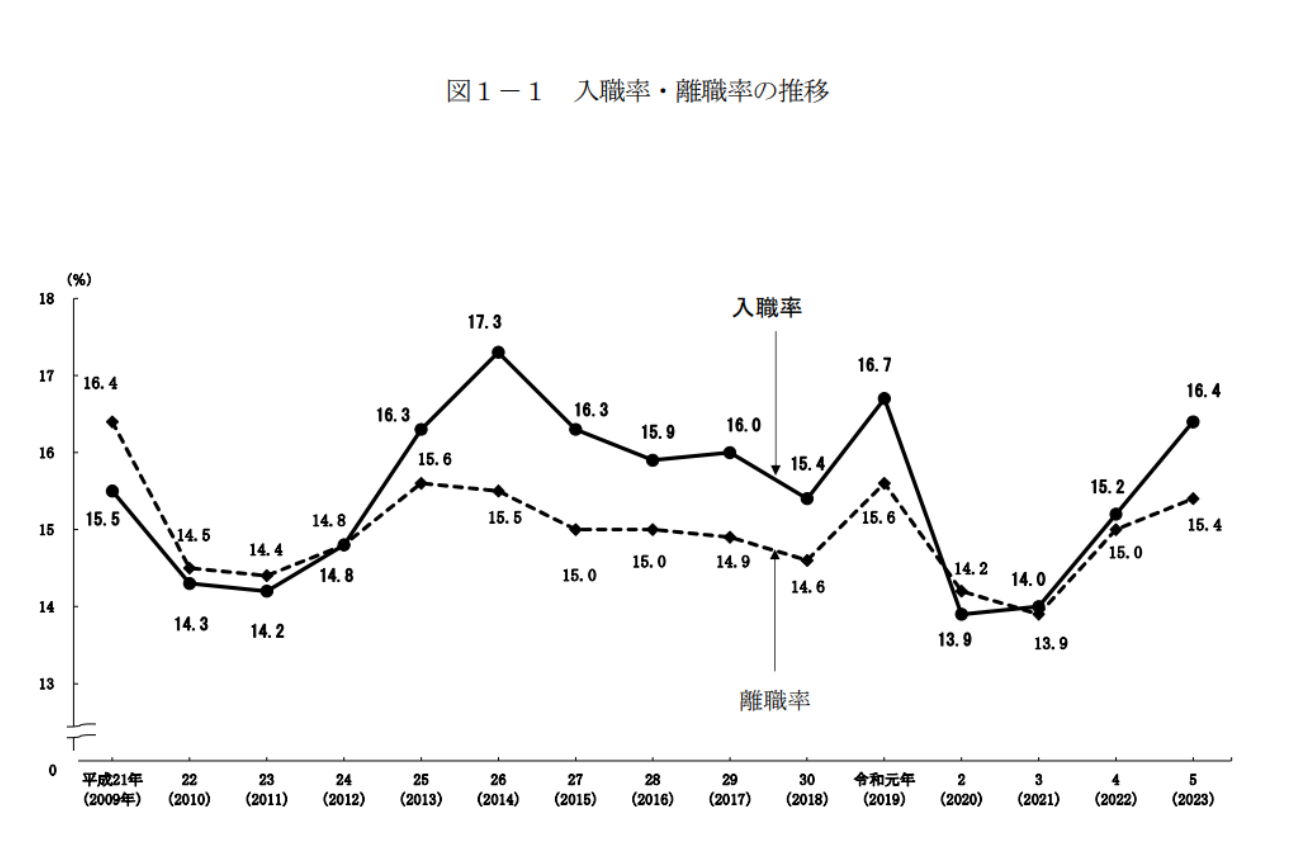

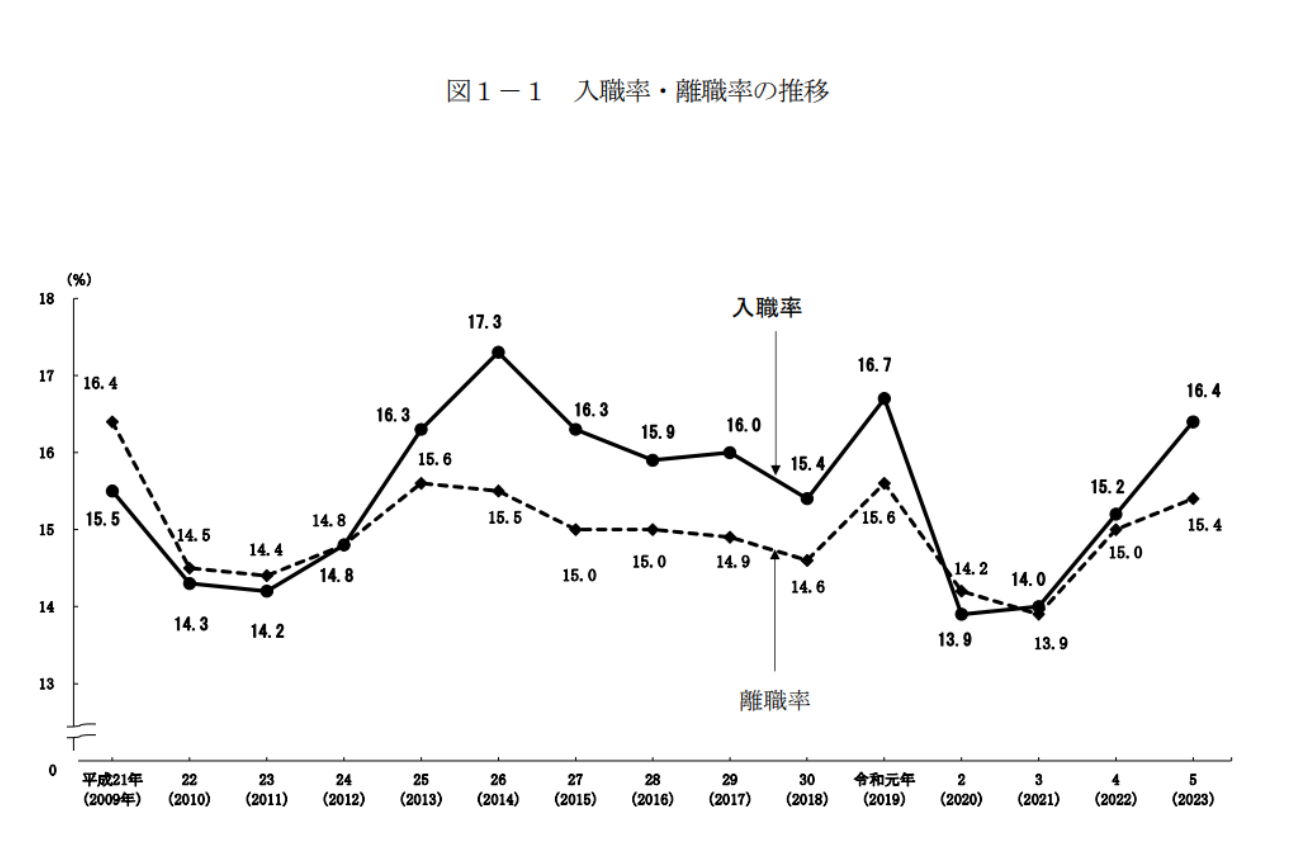

令和5年(2023年)の離職率は、15.4%です。下図のグラフからも分かる通り、これまで年によって増減してきたものの、平均離職率は15%前後といえます。

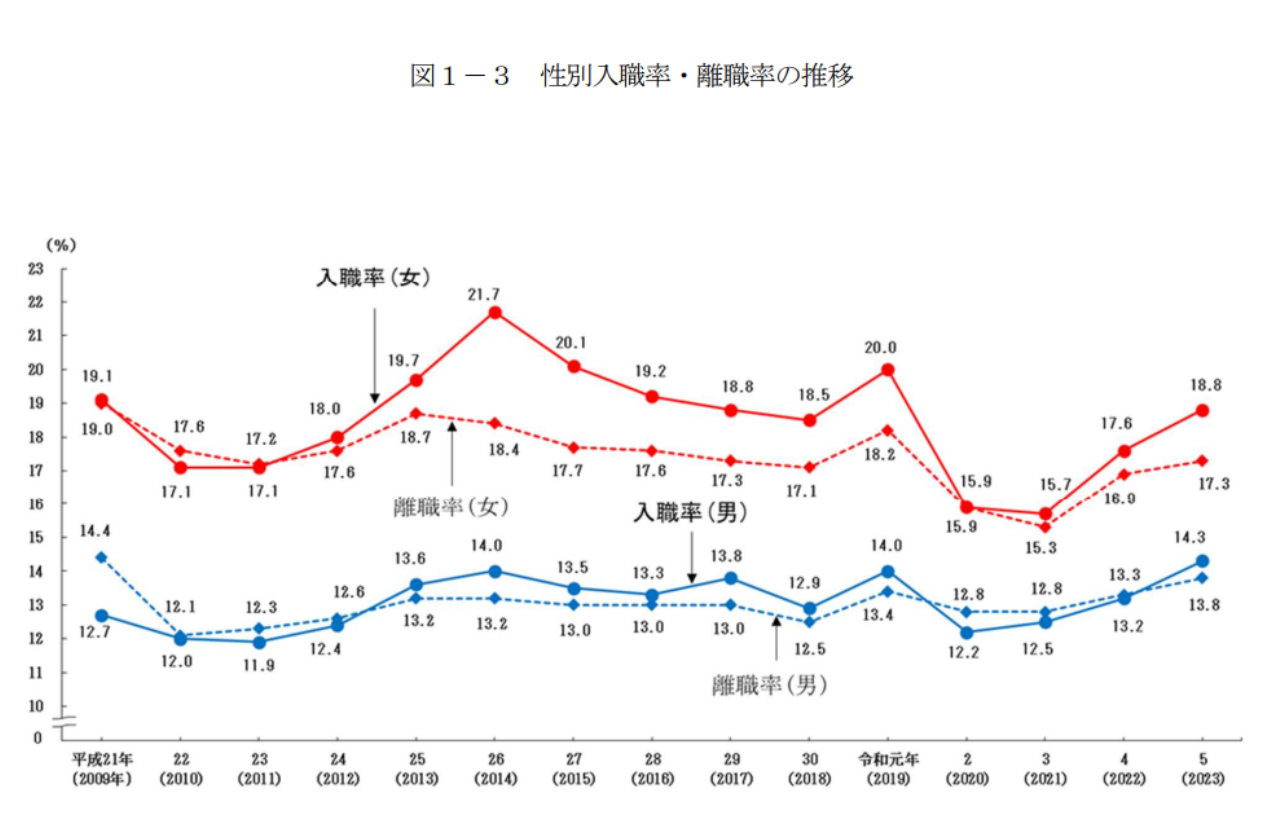

男女別に見ると、女性のほうが男性よりも離職率が高めです。これは、結婚や出産といったライフステージの変化による影響が、まだまだ大きいためです。

特に、職場のサポートが不十分な場合、仕事と子育ての両立に難しさを感じて退職・転職に踏み切るケースが多々あります。

離職率は課題化すべき問題?

自社の離職率が平均の15%よりも低ければ、必ずしも「離職=課題」とはなりません。

例として、弊社が採用支援した鉄骨製造会社のケースを見てみましょう。同社は若手従業員の離職について悩んでいましたが、過去5年で辞めたのは社員50人中、40代以降では0人、20代〜30代では2人でした。

確かに若手社員の離職はあるものの、あくまでも40代以降と比較して多いだけです。若手従業員の活躍に向けた改善はもちろん必要ですが、離職防止にリソースを割くよりは他の経営課題に取り組んだほうが有益なケースといえます。離職率を課題とすべきかは、実際のデータをチェック・分析したうえで判断しましょう。

早期離職でよくあるパターン【ミスマッチ編】

ミスマッチが原因で早期離職となるパターンは、以下の3つです。

思っていたよりもきつかった

「思っていたよりもきつかった」という理由で早期離職するケースは、特に福祉や建設の現場でありがちです。このようなミスマッチが起きる原因は、主に求人原稿や育成ステップにあります。

例えば、求人を見たときと入社後とイメージが違う場合は、求人原稿の見直しが必要です。また、採用時点でマッチ度が高かった場合は、育成プロセスや上司・同僚のフォローなど実働後の対応に課題があるケースが少なくありません。

そのため、「入社した若手社員が活躍できるようにするためには、どこを改善すれば良いか」など、現場と採用担当者で現状を振り返り、改善に向けて動き出すことが大切です。

ミスマッチを減らす求人原稿の書き方について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

「前の会社ではこうだったのに」から抜け出せない

経験者の採用では転職先の会社で新しいやり方をなかなか吸収せず、早期離職につながるパターンもあります。「経験者さえ来れば大丈夫だと思っていたのに」と、採用した企業側も残念な気持ちになるケースです。

しかし、仕事内容が同じでも以下をはじめとしたさまざまな要素が企業によって異なるため、前の会社と同程度に活躍できる人はほぼいません。

- ・担当エリア

- ・取引先

- ・商材 など

だからこそ、自社についてよく知ってもらったうえで、「まずは1回、こちらのやり方を吸収してもらう」という関わり方が大切になってきます。

「前の会社ではこうだったのに」から抜け出せない

現場仕事では、退職者のポジションを埋めるために採用した方の早期離職も多々あります。仕事への関心をすでに失っている退職予定者による引き継ぎがおろそかなあまり、入職者のモチベーションをそいでしまうのです。

早期離職を防ぐためには、下表のように引き継ぐ内容で担当者を変えるのがおすすめです。

| 業務の引き継ぎ | マインド(※)の引き継ぎ | |

|---|---|---|

| 理想の引き継ぎ担当者 | 退職予定者 | 社長や上司など、退職予定者以外の方 |

| 理由 | 実務面の内容が多いため | モチベーション向上につながるため |

※会社の価値観や仕事の目的など

退職予定者と採用した方が1対1にならないよう、複数名で引き継ぎをするといった対応も積極的に取り入れましょう。

早期離職でよくあるパターン【育成体制編】

育成体制が原因で早期離職となるパターンは、以下の4つです。

なお、弊社ユウミでは人材定着に向けた採用課題の抽出や、改善策の提案にも対応しております。早期離職を防止して採用にかかる人的・金銭的コストを抑えたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

フィードバックが正論過ぎて精神がやられてしまう

「最初からすべて完璧にできる人はいない」ということを忘れて正論ばかりぶつけると、心が疲弊してしまい、早期離職につながるケースもあります。

仕事は、互いの得意・不得意を補いながら進めるものです。そのため、フィードバックする際はできることをきちんと認めつつ、できないことをどのように改善していくか、本人のペースに合わせて示すことが大切です。

また、相手の成長意欲を促すためにも、先に課題と改善点を伝えたうえで「でも、こういうところは成長しているよね(素晴らしいよね)」と承認の意を示すと良いでしょう。

中途採用だと未経験でも即戦力を求めて育成しない

中途採用では、現場が即戦力を求めて育成しようとしないパターンもあります。その結果、下表のように気持ちのすれ違いが起きて早期離職につながるケースも少なくありません。

| 中途採用者の気持ち | 現場の気持ち |

|---|---|

| 「未経験OK、現場で育成します」という求人だったのに…… | 中途採用なのに、こんなこともできないのか…… |

このような事態を避けるためには、中途採用者ができることをあらかじめ把握したうえで、関わり方を考えておくことが大切です。採用プロセスに現場の育成担当者が関わってもらうと、よりギャップを取り除きやすくなるでしょう。

ベテラン勢と新人のギャップがありすぎる

ベテラン勢と新人のギャップがありすぎると下表のように互いへ負の感情を抱き、早期退職につながる恐れがあります。

| ベテラン勢(勤続年数が長い50代・60代) | 新人の気持ち |

|---|---|

| こんなこともできないのか | いつまで経っても、自分の成長を感じられない →あの人みたいには、自分はなれない(早期離職) |

このパターンでは育成ステップの見直しとともに、40代などの中間層を確保しておくことが大切です。20代・30代の社員がいる場合は、将来を見越して今のうちに後輩を入れるのも良いでしょう。

社長は新しい風を入れたいが、現場は今のやり方を変えたくない

現場は現状に問題を感じず、逆に採用活動を「余計なお世話」として抵抗感を持つパターンもあります。その結果、不十分な育成体制で入職者のモチベーションをそぎ、早期離職を引き起こしてしまうのです。

このようにギャップが生まれる原因は、物事を見るスパンが互いに異なる点にあります。社長は「未来」を見据えているのに対し、社員は「今」休めるか、きちんと給料をもらえるかを重視しています。

そのため、社長が現状の安心感と将来への危機感をきちんと説明し、採用活動の必要性について従業員1人ひとりに理解してもらうことが大切です。

早期離職でよくあるパターン【人間関係編】

人間関係が原因で早期離職となるパターンは、以下の2つです。

なお、新卒・中途採用は早期離職以外にも、準備段階や応募対応の時点でも失敗しやすいポイントがたくさんあります。新卒・中途採用の失敗例について詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

直属の上司やメンターと合わない

直属の上司やメンターと合わずに、早期離職してしまうケースもあります。「配属ガチャ」「上司ガチャ」という言葉もあるように、働くうえで相性が合う・合わないは避けられない要素です。

しかし、そのまま放置してしまえば、コミュニケーションがスムーズに取れず、フォローも不十分となります。誰をメンターとして組ませると良さそうか、複数人から意見を集めて判断するとともに、関係がうまくいっているか適宜確認したいところです。

上層部がメンターや上司側の意見だけを聞いて判断する

上層部がメンターや上司側の意見だけを聞いて物事を判断するのも、早期離職の原因になりがちです。特に、前述した「直属の上司やメンターと合わない」状況は要注意です。社長側が「上司の君がそう言うなら」と部下側の話を聞く機会を持たないと、部下は理不尽さを強く感じて早期離職につながってしまいます。

入職者とメンター・上司の相性が合わない場合、原因はどちらにあるのか、実際に何が起きているのかは上司と部下の双方に聞き、一方的に判断しないようにしましょう。

早期離職する本当の理由と防止対策

会社に伝えた離職理由と本当の理由トップ5は、下表のように異なる箇所が多々あります。

| 会社に伝えた離職理由 | 本当の離職理由 |

|---|---|

| 1.別の職種にチャレンジしたい 2.人間関係が悪い 3.家庭の事情 4.自身の病気・怪我 5.給与が低い |

1.人間関係が悪い 2.給与が低い 3.会社の将来性に不安を感じた 4.評価・人事制度に不満があった 5.社風・風土が合わない |

早期離職を防ぐためには上記のような「従業員の本音」を把握しつつ、前述したよくあるパターンの原因を1つずつ解決することが必要です。具体的な防止対策としては、以下のようなものが挙げられます。

- ・ターゲット設定をしたうえで、求人原稿を作り込む

- ・入社後に関わる人を採用フローに巻き込んで、自覚を持たせる

- ・メンターとの相性をすり合わせる

- ・時期別の離職理由を把握して、関わり方を検討しておく

- ・自社のスタンスや価値観を事前に伝える

- ・採用の意図や期待することを伝える

- ・原価意識を持たせる

早期離職する本当の理由と防止対策についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

早期離職の主な原因はミスマッチや人間関係の悩みが多い

ミスマッチや人間関係の悩みなどが原因の早期離職は、コントロール可能な要素から改善していくことが大切です。せっかく採用した貴重な人材を流出させないためにも、育成体制などを整えて早期離職を防ぎましょう。

弊社ユウミでは「採用力=企業力×戦略力×改善力」という定義のもと、独自の「釣り理論」を活用しながら多様な業種の採用支援に携わっております。過去4年で120社をサポートし、顧客満足度・採用成功率ともに97%以上です。新卒・中途採用を成功させたい方は、ぜひ一度ご相談ください。