2025年02月14日

採用力とはその名の通り、「自社で求める人材を採用する力」です。しかし、中小企業の中にはノウハウやリソースが不十分で、「採用活動がなかなか成功しない」と悩んでいる企業も多いでしょう。

この記事では採用支援成功率97%のユウミが培ったノウハウに基づいて、採用力の基礎知識や高める方法を体系立てて解説します。いつからでも実践可能な改善方法や事例もあわせて紹介するので、中小企業の人事担当者や採用担当者の方はぜひ参考にしてください。

【編著者】小口正史

株式会社日本経営や株式会社リクルートキャリア(現・株式会社リクルート)で、採用支援コンサルティング等に従事。福祉事業の開業支援コンサルティングを経て、採用コンサルティング会社に取締役として参画後、ユウミを設立。

株式会社日本経営や株式会社リクルートキャリア(現・株式会社リクルート)で、採用支援コンサルティング等に従事。福祉事業の開業支援コンサルティングを経て、採用コンサルティング会社に取締役として参画後、ユウミを設立。

独自理論による採用手法で、人口減少地域や高難易度職種の採用を次々に成功。過去3年で100社を支援し、顧客満足度・採用成功率ともに97%以上。現在スタッフ25名、随時40~45社ほどの企業様を継続支援し、多くの実績を上げている。

採用力とは?採用力を決める3つの要素

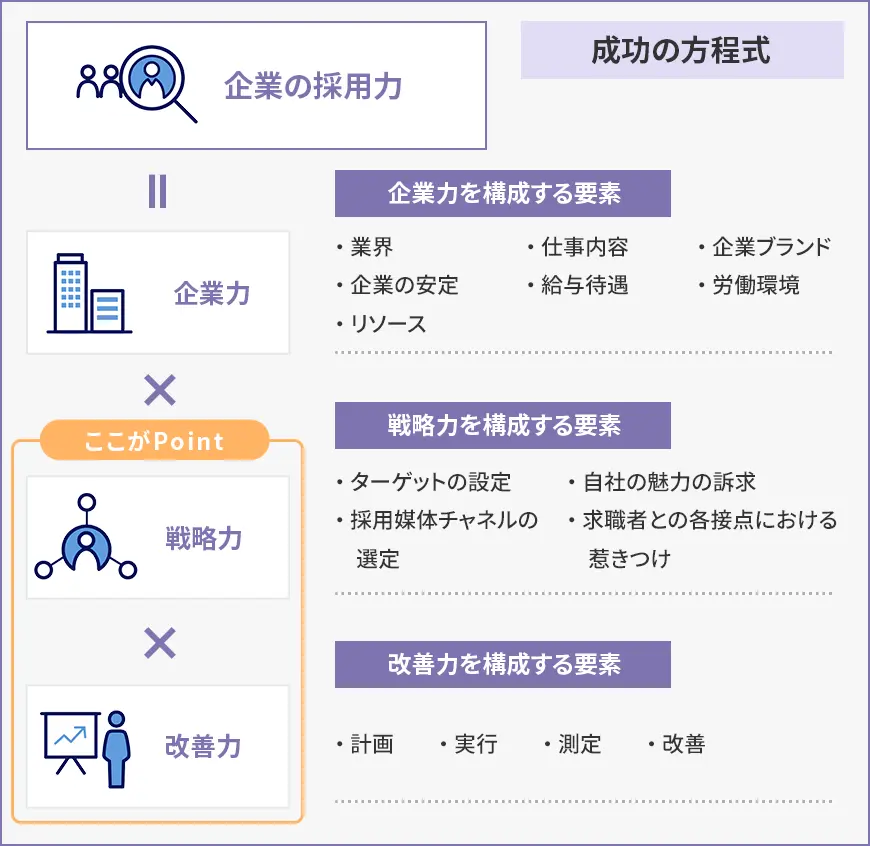

多くの方は「採用力=企業力」と考えがちですが、実は上図のように3つの要素から成り立ちます。

- 企業力

- 戦略力

- 改善力

「企業力」には仕事内容や就業条件などが含まれ、容易に変えられないケースがほとんどです。そこで重要になってくるのが、「戦略力」や「改善力」です。

採用力を高めたい場合は、すでにある・定まっている「企業力」ではなく、行動でカバーできる「戦略力」「改善力」に目を向けることが大切です。

中小企業の採用力が低くなっているよくあるパターン

中小企業の採用力が低くなっているのは、下表のようなパターンです。

| よくあるパターン | 具体例 |

|---|---|

| 採用媒体・チャネルを有効活用できていないパターン |

など |

| 給与・労働条件が原因だと思いこんでいるパターン |

|

| 採用体制が整っていないパターン |

|

| 自社の強みをアピールできていないパターン |

|

| 求人原稿や面接などの実務スキルが不十分なパターン |

|

しかし、上記に当てはまるような中小企業でも、 「採用力=企業力×戦略力×改善力」を意識することで採用成功にいたっています。次章からは、各要素の概要や実践的なノウハウについて紹介します。

企業力〜伸ばせる領域と伸ばせない領域〜

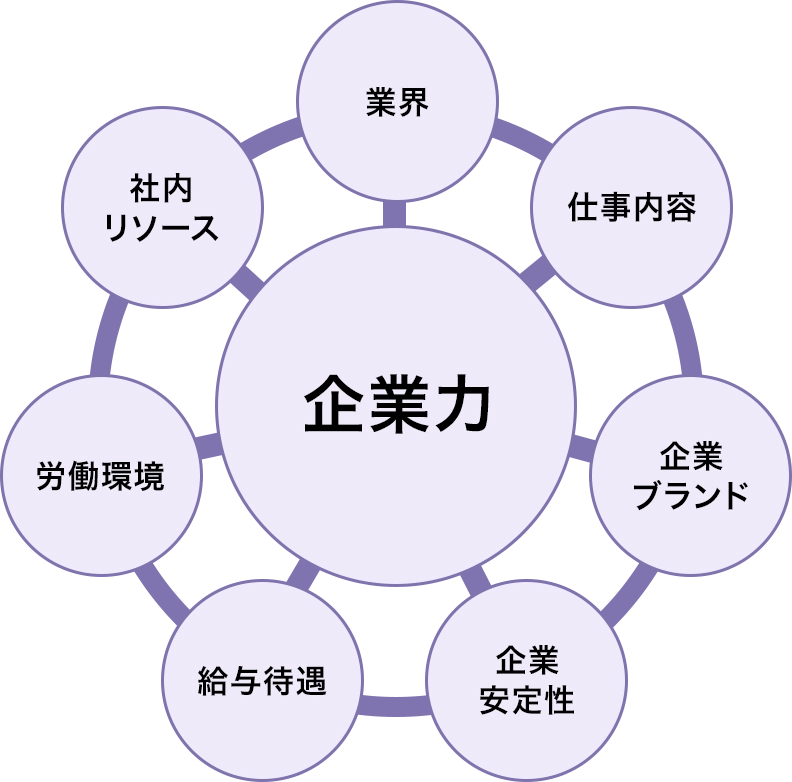

企業力は、以下7つの要素と定義しています。

- 業界

- 仕事内容

- 企業ブランド

- 企業安定性

- 給与待遇

- 労働環境

- 社内リソース

ここでは企業力について、以下の2つを解説します。

- 企業力を伸ばすには?

- 企業力よりも、戦略力や改善力が重要

それぞれ詳しく見ていきましょう。

企業力を伸ばすには?

企業力のほとんどはすでにあるもの・定まっているものであるため、容易に変えられません。とはいえ、労働環境や福利厚生などは、改善に向けて努力することはもちろん大切です。

また、状況に変わりがなくても、求人原稿での書き方次第で企業力が高く見える場合もあります。例えば、社内に設置した自動販売機やコーヒーマシンを無料で使えるなど、社内では当たり前すぎて求人票に書いていなかった点も列挙してみると、充実した独自の福利厚生として求職者に好影響を与えるケースもあります。

企業力の詳細や伸ばし方について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

企業力よりも、戦略力や改善力が重要

自社の企業力が高ければ、戦略力と改善力をそれほど上げなくても、求人情報を出せば応募は来ます。逆に、企業力が低い場合は、戦略力と改善力のレベルアップがより重要になってきます。

まずは現状の企業力をチェックしたうえで、戦略力と改善力にどれくらいのリソースを割けば良いかを検討しましょう。

戦略力〜高めるためのフレームワークをご紹介〜

自社事業と同じように、採用活動を成功させるためには戦略が必須です。戦略がないまま進めても消耗戦となり、結果として「いつまでたっても採用できない」という事態に陥ってしまいます。

弊社ユウミでは、採用戦略を釣りに例えた「釣り理論」に沿って考えることで、採用率97%を達成しています。釣り理論に含まれる採用戦略の要素は、下表の5つです。

| 1.釣る魚 | ターゲット |

|

|---|---|---|

| 要件定義 |

|

|

| 2.釣り竿 | 魅力訴求 |

|

| 求人原稿 |

|

|

| 3.釣り餌 | 求人タイトル |

|

| 写真 |

|

|

| 4.釣り堀 | チャネル |

|

| 使用媒体 |

|

|

| 5.釣上げ | スピード感 |

|

| 採用フロー |

|

釣りに例えた場合、一口に「釣る」と言っても、魚の種類によって効果のある餌や竿は異なります。また、同じ魚でも、特徴によって釣る場所や釣り方が変わってくるケースもあるでしょう。

採用活動も同様にターゲット設定から惹きつけまで、すべてそろって初めて成功します。難しい魚(ターゲット)ほど、この戦略を緻密に組み立てることが大切です。「戦略力」について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

戦略力だけでは機能しない

戦略力の高さは企業力の低さをカバーし得るものの、完全ではありません。釣る魚や竿などを決めて釣りを開始したあと、釣り糸を垂らしっぱなしにするのではなく、どのように改善していくかという工程も重要になってきます。

「求人を出したのに応募が来ない」と嘆くばかりでは、原因の分析は進まず、状況も変わりません。日々取り組む業務と同様に、求人を出したあともPDCAサイクル(計画→実行→測定→改善)を回しながら、分析と改善を繰り返すことが大切です。

求人を掲載して終わりではなく、何をどのように改善するかを検討・実行することで、採用の成果は大きく変わってきます。

改善力〜数値目標を確認して軌道修正〜

改善力とは採用戦略をもとにプロセスごとの数値やスケジュール目標を設定し、PDCAサイクルを繰り返すことで成功確率を高める力のことです。

改善力がなければ、採用活動の途中経過について良し悪しが判断できず、効果的な改善アクションをとれません。ここでは改善力の基礎知識として、以下の2つを解説します。

- 適切な数値目標の設定方法と具体例

- 目標を下回っているよくあるパターン〜課題と改善方法〜

それぞれ詳しく見ていきましょう。

適切な数値目標の設定方法と具体例

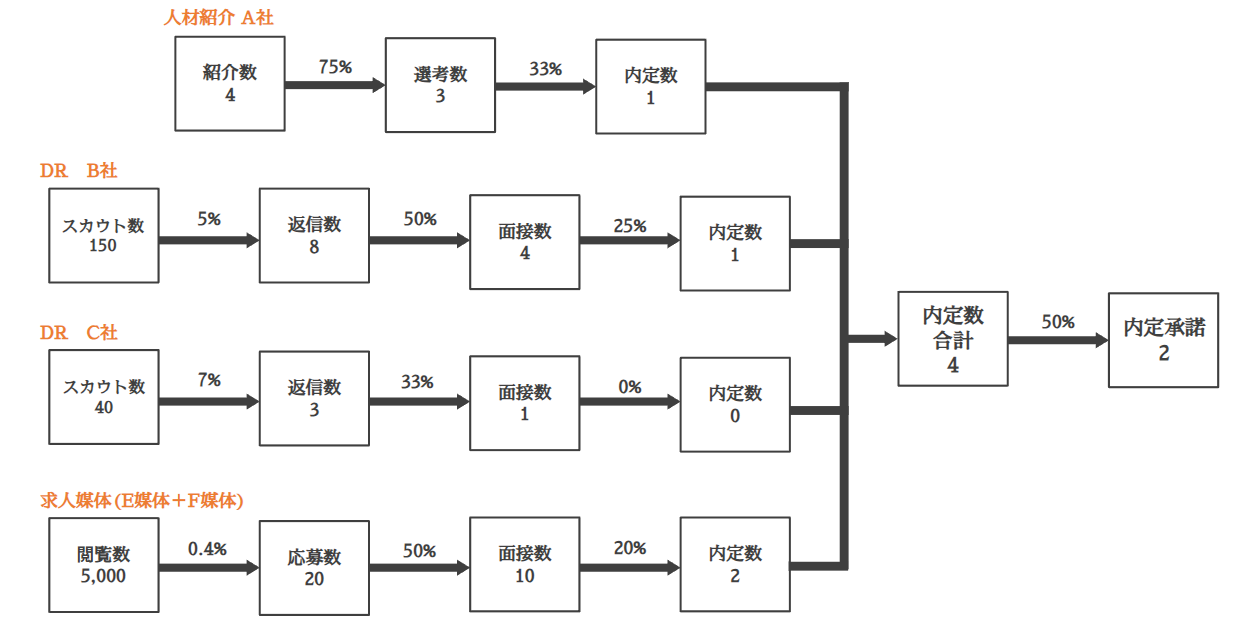

まずは、最終的な内定承諾数をもとに、各アクションの目標数値(KPI)を逆算します。特に、採用難易度が高い職種の場合は、このKPI設計が非常に重要です。上図の事例は、採用難易度が高い職種だった「制御設計」という職種を2名確保したい場合のKPI数値設計例です。上図のように具体的な数値を算出します。

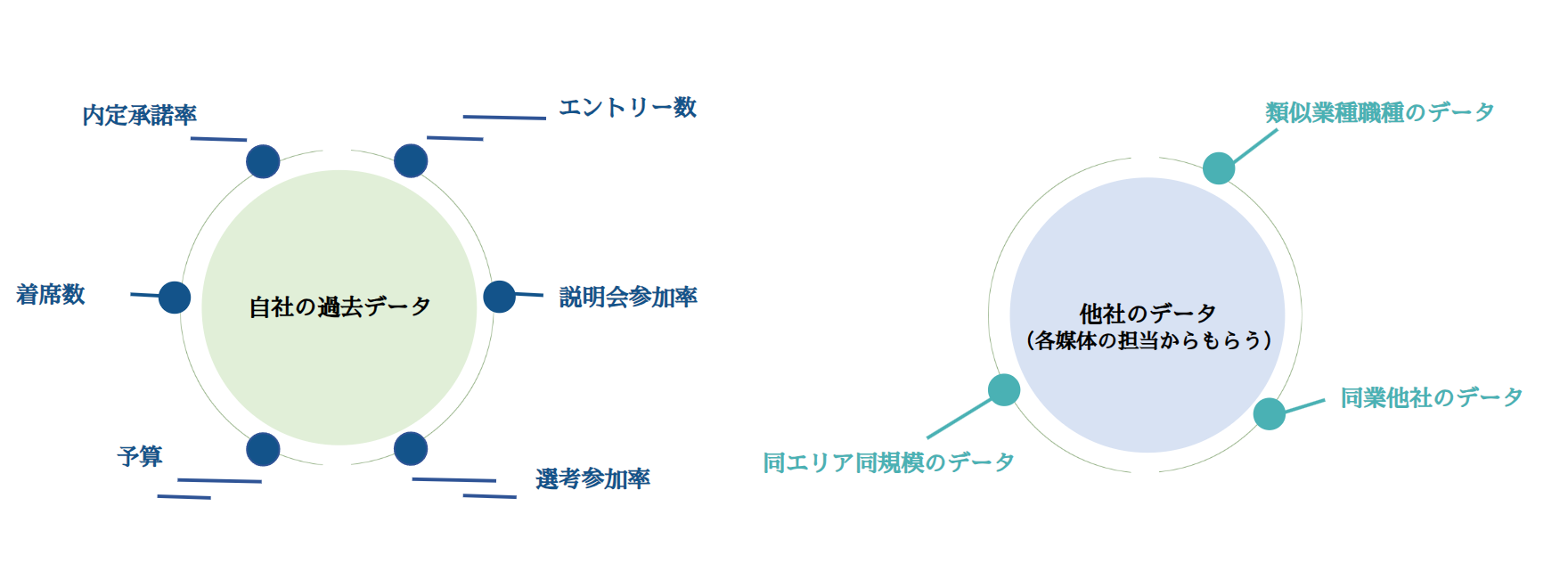

なお、数値は理想ではなく、自社の過去データや他社データなどから根拠をもって数字を導き出していきます。 もっとも説得力があるのは、自社の過去データになります。「昨年は予算がなくて採用活動を進められなかった」という場合は、先月・先々月と比べながら今月の数値設定を見直すと良いでしょう。

また、人材紹介会社やダイレクトリクルーティングなどを利用している場合は、担当者から同業他社のデータをもらえる可能性があります。他社のデータと比較できれば、採用活動における自社の伸びしろについて見立てを立てやすくなります。

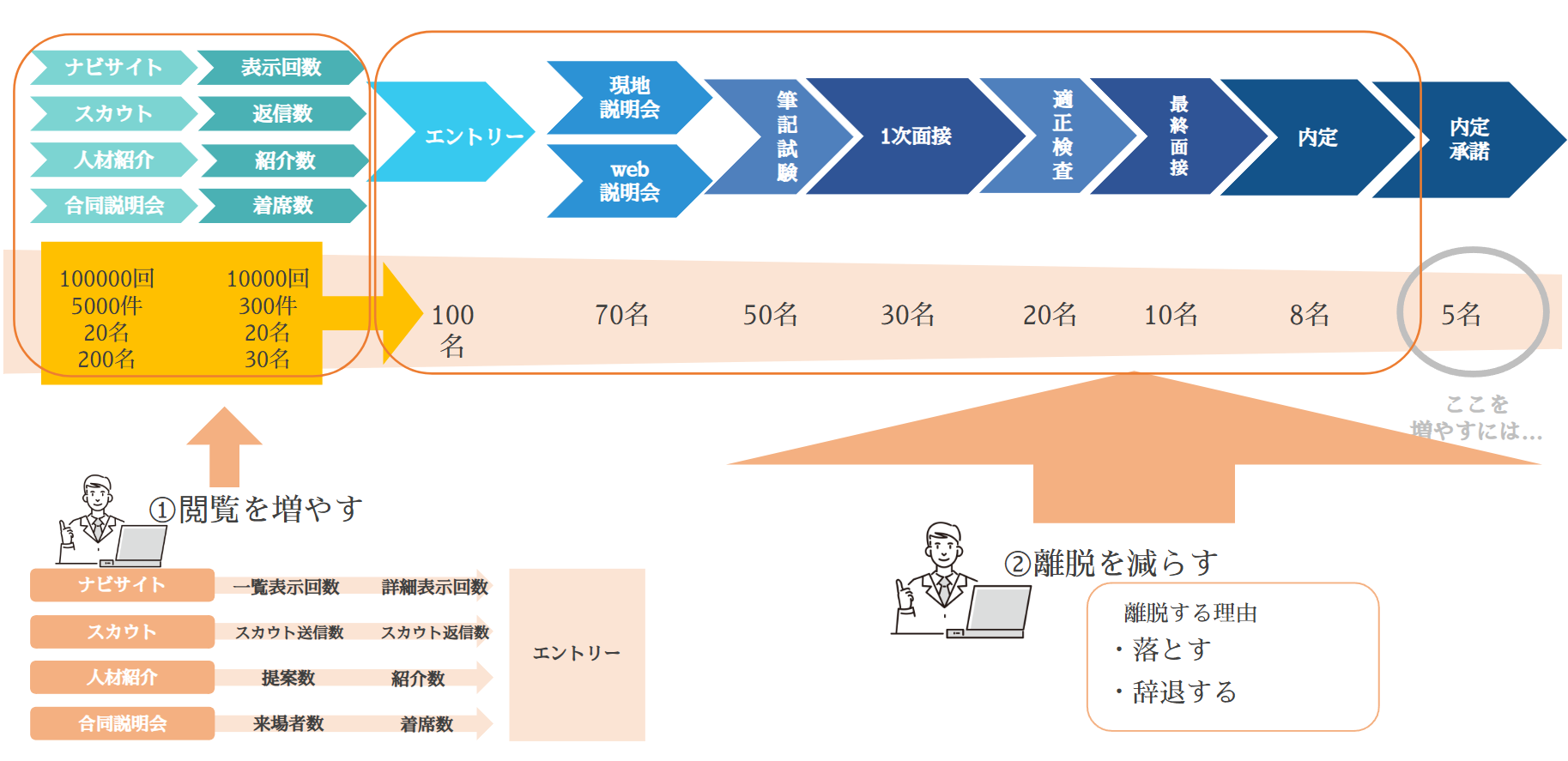

新卒採用の場合も、同様です。例えば、「新卒者を5名採用したい」という場合、多くの会社では最後の「5名」しか見ていません。しかし、内定承諾までには下図のように、説明会や面接などさまざまな工程があります。

最終的な内定承諾者を増やすためには、前述したKPI設計をしながら「自社の求人閲覧数を増やす」「各工程の離脱を防ぐ」を意識しましょう。

数値管理に役立つノウハウ

数値管理の際に押さえておきたいポイントは、下表の4つです。

| ポイント | 概要 |

|---|---|

| データの良し悪しを判断する基準 | 自社の過去データや同業他社の相場と比較する |

| 改善の頻度 | 最低でも2週間に1回(理想は1週間に1回)チェックする |

| ターゲット人材以外の応募が多いときの対応 | 求人内容の改善と応募数の増加を図る |

| 改善工程の見える化 | 最新の状態だけではなく、過去の求人やデータも残して、再現性の向上を目指す |

自社・他社データはKPIの設計だけではなく、途中経過の良し悪しを判断する際にも活用できます。

また、ターゲット人材は他社も欲しがる人材であることも多く、希少です。そのため、もっとも理想的なターゲット人材と出会うためには求人内容の改善はもちろん、母数を増やす必要があります。

目標を下回っているよくあるパターン〜課題と改善方法〜

採用目標を下回っている際の課題としてよくあるのが、以下の3つです。

- KPI設計の根拠がない

- アクションが弱い

- 反応率を改善できていない

それぞれの具体例と改善方法について見ていきましょう。

KPI設計の根拠がない

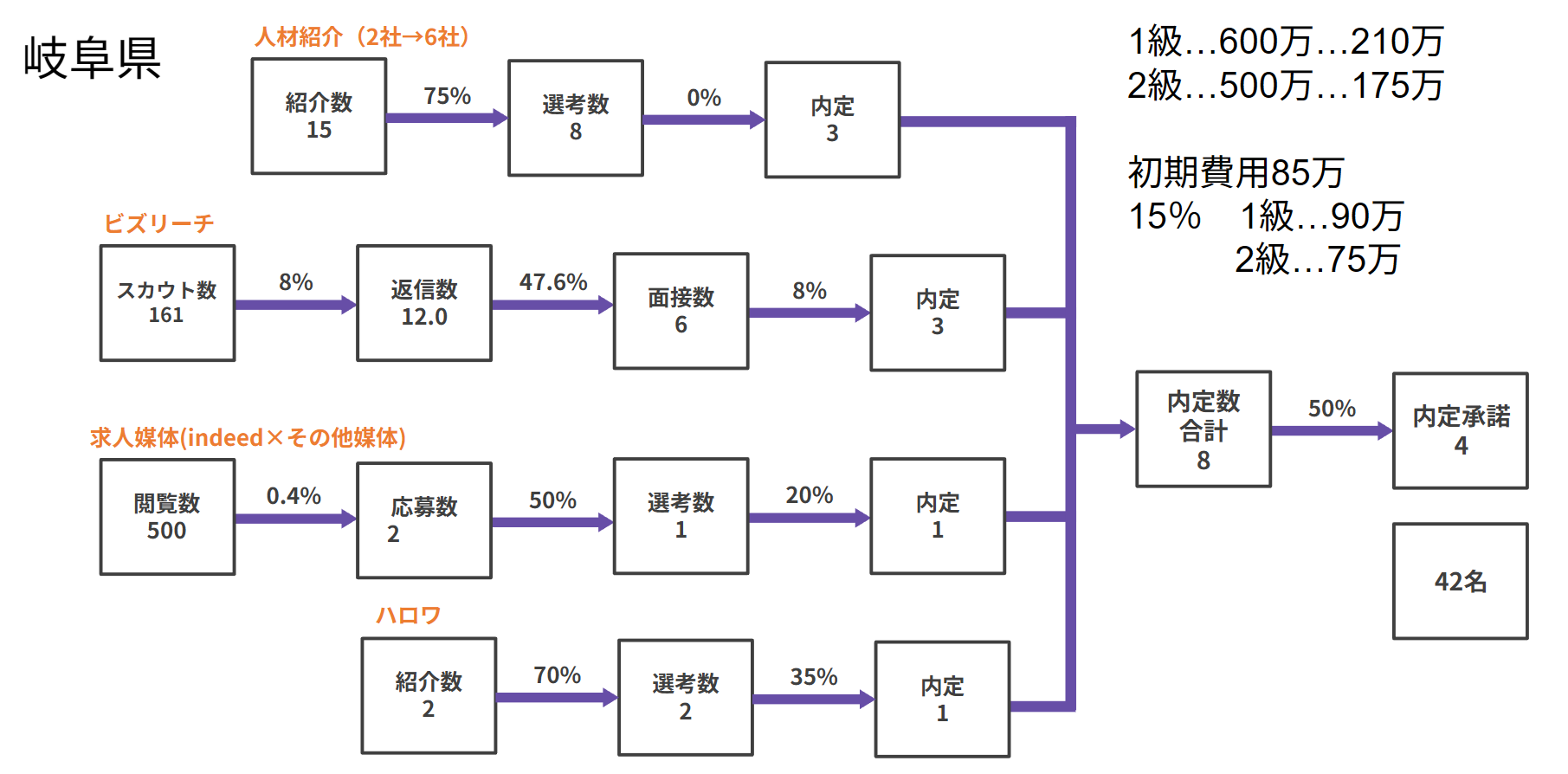

「これくらい来てくれたら良いな」といった理想だけでKPIを設計しても、根拠がない分、目標の達成はもちろん、途中経過の良し悪しも正しく判断できません。ここでは、岐阜県のとある建築施工管理会社のKPI例を見てみましょう。

今まで人材紹介会社2社から3人ほどの紹介が来ていたデータを踏まえて、「6社に増やして紹介強化のアプローチをすれば、15人の紹介は来るのではないか」と想定しています。

このように、まずは実際のデータをしっかりと把握し、大まかでも良いので実現可能性の高そうな数値を挙げることが大切です。

アクションが弱い

KPIを設計していても実動部分が少なければ、数値目標の達成は難しくなります。例えば、ダイレクトリクルーティングのサービスを契約しても、担当者のリソース不足などでスカウトメールが打てなければ、最初のKPIに届きません。

「エージェントとのやり取りを増やす」「決められた期日内にスカウトメールを打つ」など、やるべきことをきちんと実行していけるような体制を整えることが大切です。

反応率を改善できていない

アクションを強化して行動量が増えても反応率が低ければ、その後の返信数や応募数は減ってしまいます。反応率の低さは、主にスカウトや求人票の内容がターゲット人材の心に刺さっていないことが原因です。

そのため、「社員インタビューで自社の強みを把握し、求人票に反映する」「原稿内容をABテスト(※)で、より反応率が良いスカウト・求人に仕上げていく」といった対応が重要になってきます。

※A案とB案を比較し、より成果が出ている案を採用する手法

自社の採用課題や最適な改善方法を知りたい方は、ぜひ一度弊社へご相談ください。

中小企業の採用力を高めるカギは戦略力と改善力

採用活動に割けるリソースが少ない中小企業では、ノウハウの獲得はもちろん、戦略設計から実動まで社内ですべて対応するのは容易ではありません。そのような場合は、採用支援サービスの利用がおすすめです。

弊社ユウミでは「採用力=企業力×戦略力×改善力」という定義のもと、特に見落とされがちな「戦略力」と「改善力」に注目して支援しています。過去3年で100社をサポートし、顧客満足度・採用成功率ともに97%以上です。自社の採用力を上げたい方は、まずは無料相談からお気軽にご相談ください。