2025年10月14日

大量採用は単に人材不足を解消するためだけではなく、事業拡大に向けた準備として行われることもあります。特に、製造系や福祉系の企業では、「拠点を作るために10人〜20人の人員を確保したい」というケースも少なくありません。しかし、求職者には「大量採用=やばい会社」という負のイメージをもつ方も多い分、応募を集めるのはもちろん、入社にこぎつけるまでには相応の工夫が必要です。

この記事では130社以上の採用支援実績がある弊社ユウミの経験をもとに、中小企業で大量採用を成功させるポイントを解説します。大量採用の目的や新卒・中途のメリット・デメリットも、あわせて紹介するので、中小企業の人事担当者や採用担当者の方はぜひ参考にしてください。

大量採用とは

大量採用の人数には明確な基準はないものの、一般的には10人以上とされています。そもそも、採用人数の平均は下表からも分かる通り、企業規模に比例する傾向にあります。

| 従業員数 | 採用人数の平均 | |

|---|---|---|

| 大企業 | 5,000人以上 1,000人以上 |

約120人 約50人 |

| 中小企業 | 300人未満 | 約6人 |

特に、企業規模がより小さい会社で10人以上の大量採用を行う場合は、その目的と背景を求職者に対してきちんと示すことが大切です。ここでは大量採用の基礎知識として、以下の2つを解説します。

- ・主な目的

- ・採用人数が多い・少ない業界

それぞれ詳しく見ていきましょう。

主な目的

企業が大量採用を行う目的を大きく分けると、「将来的な人材育成に向けた人員確保」と「目の前にある人手不足の解消」の2つです。前者は新卒採用、後者は中途採用に多く見られる目的であり、それぞれのメリット・デメリットは下表のようになります。

| 新卒の大量採用 | 中途の大量採用 | |

|---|---|---|

| メリット | ・個々のスキルに合わせた人員配置ができる ・1人あたりの採用コストを抑えられる ・将来発生しうる人員不足をあらかじめ回避できる |

・即戦力が期待できる ・新卒と同様に、1人あたりの採用コストを抑えられる |

| デメリット | ・採用活動が大規模になり、総コストがかさむ ・1人ひとりとの深いコミュニケーションが難しい分、内定辞退や早期離職の可能性が大きくなる |

・「使い捨てにされるのでは」などの不安を招きやすい ・ミスマッチによる内定辞退や早期離職が発生しやすい |

いずれにおいても、失敗しないためには採用戦略の立案から応募者対応まで一連の流れについて基本を押さえつつ、大量採用ならではの落とし穴に注意する必要があります。具体的なコツについて知りたい方は、後述の中小企業の大量採用を成功させるポイントもぜひ参考にしてください。

新卒・中途採用でよくある失敗例や成功のコツについて知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしましょう。

採用人数が多い・少ない業界

採用人数が多い・少ない企業の特徴や業界の例は、下表の通りです。

| 採用数が多い企業 | 採用数が少ない企業 | |

|---|---|---|

| 特徴 | ・企業規模が大きい ・離職率が高い ・組織改革を進めている など |

・企業規模が小さい ・専門性が高い ・事業拡大の予定がない など |

| 業界の例 | ・金融 ・メーカー ・IT など |

・デベロッパー ・鉄道 ・スタートアップ など |

新卒の採用割合における平均は総従業員数の3%〜4%ほどといわれており、企業規模が大きくなるほど採用人数もおのずと増えます。この点はごく自然なこととして、不安や疑念を抱く求職者は多くありません。

しかし、企業規模が小さいにもかかわらず、採用人数が多い企業に対しては「大量採用=離職率が高くてやばい会社なのでは?」というイメージをもつ求職者も一定数います。このような状況の中で応募を集めるためには、大量採用の目的が事業拡大のためであることを明示しつつ、企業の安定性などを訴求し、求職者の不安を解消するよう努めることが大切です。自社の離職率を課題とすべきか否かや、早期離職でよくあるパターンについて知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

中小企業の大量採用を成功させるポイント

中小企業の大量採用を成功させるポイントは、主に以下の4つです。

- ・採用計画を週次の予実管理へ落とし込む

- ・応募から入社までのタイムラグを計測する

- ・スピード対応を心がけつつ効率化を図る

- ・応募管理リストを有効活用する

なお、弊社ユウミでは採用戦略の立案はもちろん、求人原稿の作成や応募者対応といった実務まで、多様な業種の支援実績がございます。事業安定化や拡大に向けて大量採用を成功させたい方は、ぜひ一度ご相談ください。

採用計画を週次の予実管理へ落とし込む

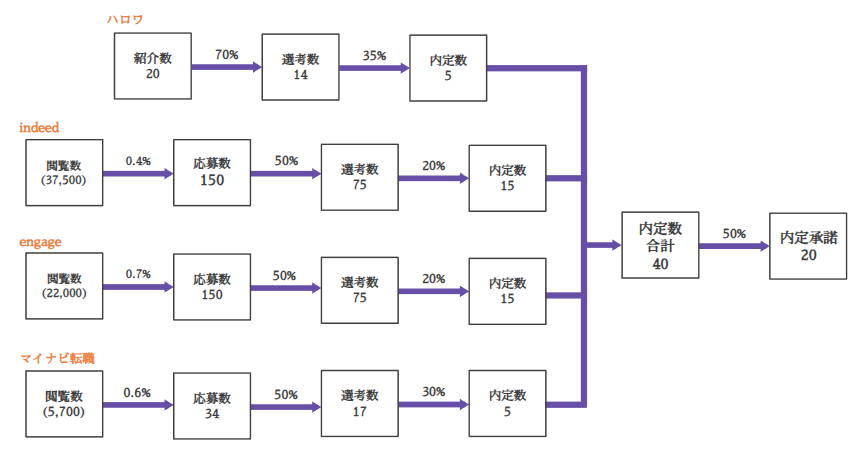

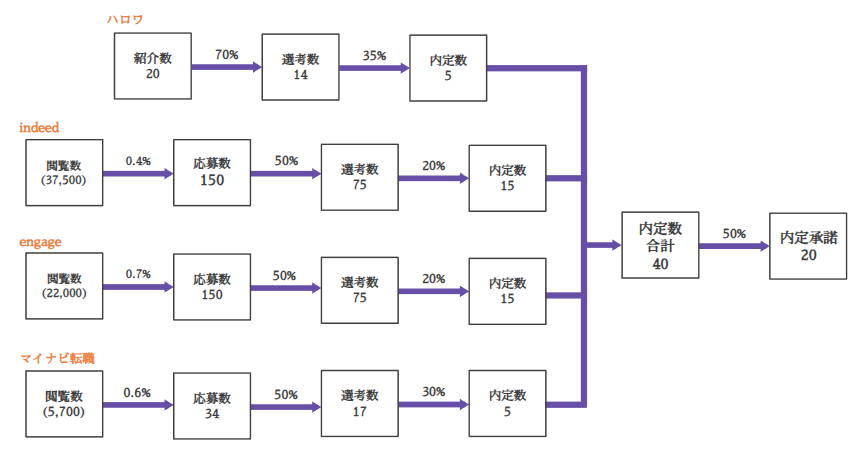

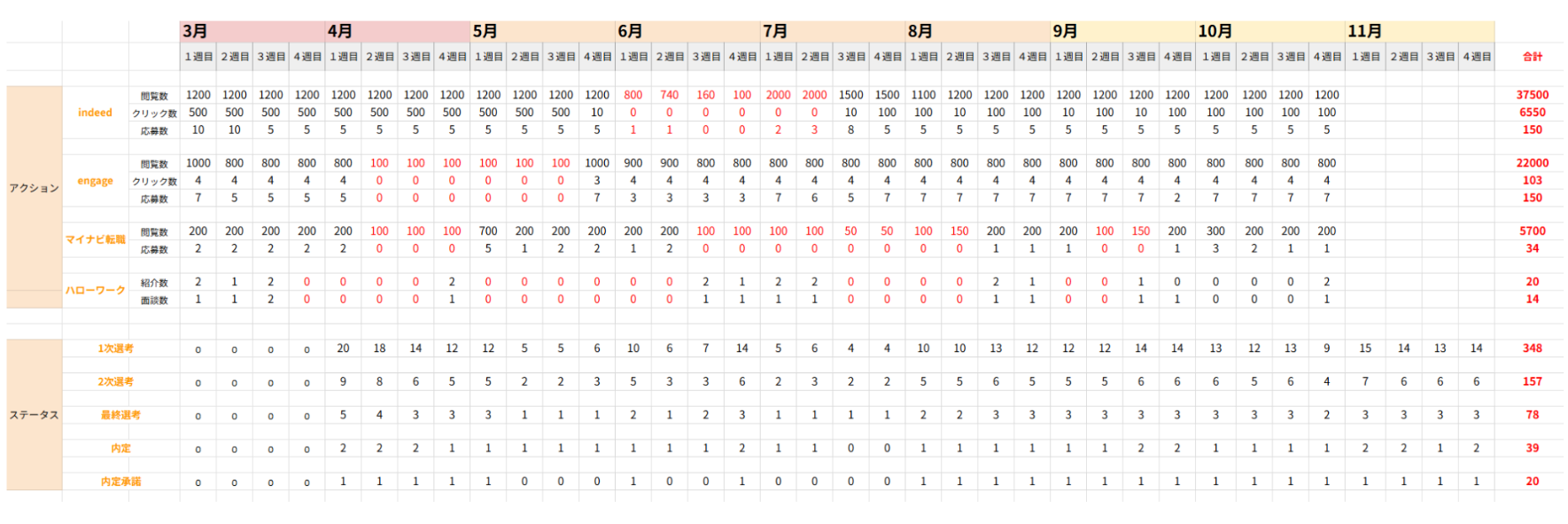

大量採用では、下図のようなKPI設計がより重要になってきます。採用したい目標人数をもとに内定数や選考数などをあらかじめ逆算しないことには、数十人規模の大量採用は到底達成できません。

まずは、「この数字設定であれば、〇人採用できる」という現実的な計画を立てましょう。計画通りに進まない場合はいずれかのKPIが合っていない可能性があるため、その都度見直しをかけてみてください。

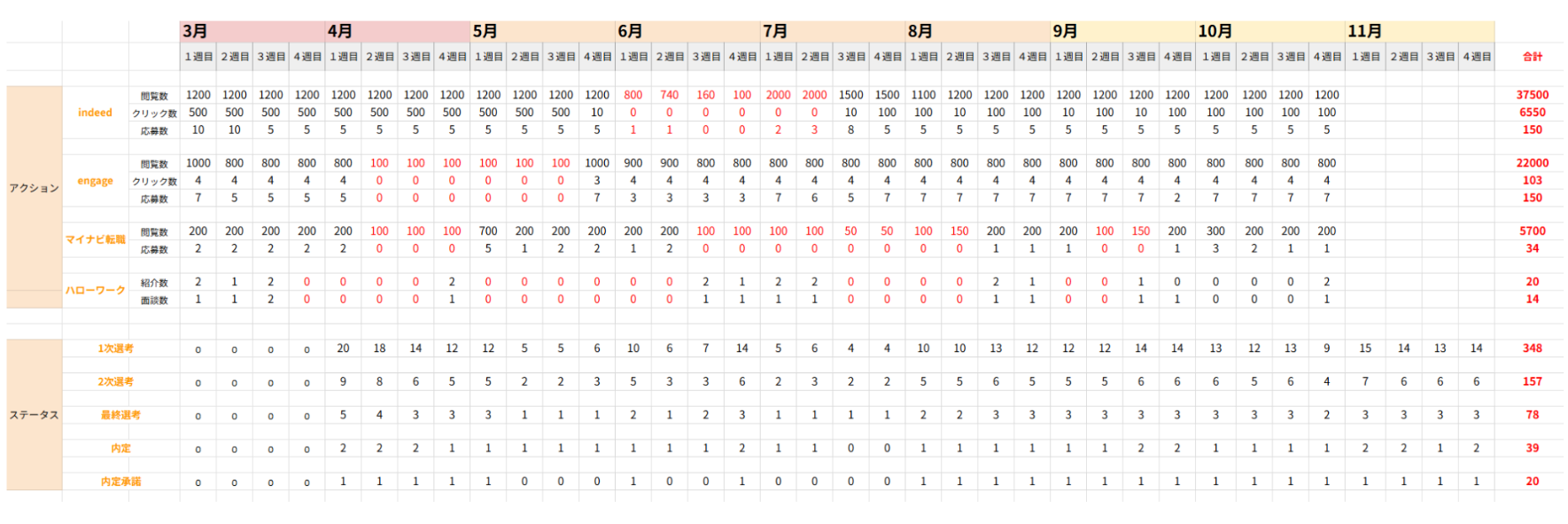

設計したKPIは、週次の予実管理へ落とし込み、現状として計画を達成しているか、ビハインドなのか、確認できるように可視化することも大切です。

KPIよりビハインドであっても、リカバリーに向けて次週には動き出せるため、機会損失を限りなく減らせます。毎週状況を把握し、各KPI(率と量)のエラーを都度修正すれば、自然と最終日までに目標人数を採用できるようになるのです。採用活動におけるKPIの基礎知識や改善方法について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

応募から入社までのタイムラグを計測する

大量採用では、応募から入社までに発生するタイムラグの計測と見直しも大切です。自社における平均日数を算出しておくと、採用したい際にいつ応募を始めたら良いか目星が付けやすくなります。なお、一般的な平均日数は、下表の通りです。

| 応募から入社までの期間(平均) | |

|---|---|

| 他社に在職している場 | 2か月 |

| すでに離職している場合 | 20日 |

例えば、4月1日までに10人欲しい場合、自社の平均タイムラグが分かれば「〇月▢日までに△人の応募を集めれば、理論上達成できる」と推算できます。タイムラグは職種や年齢によっても変わってくるため、継続して把握し、必要に応じて見直していきましょう。

スピード対応を心がけつつ効率化を図る

大量採用では関わる従業員の負担が非常に多くなるため、スピード対応を心がけつつも、ある程度の効率化が必要です。

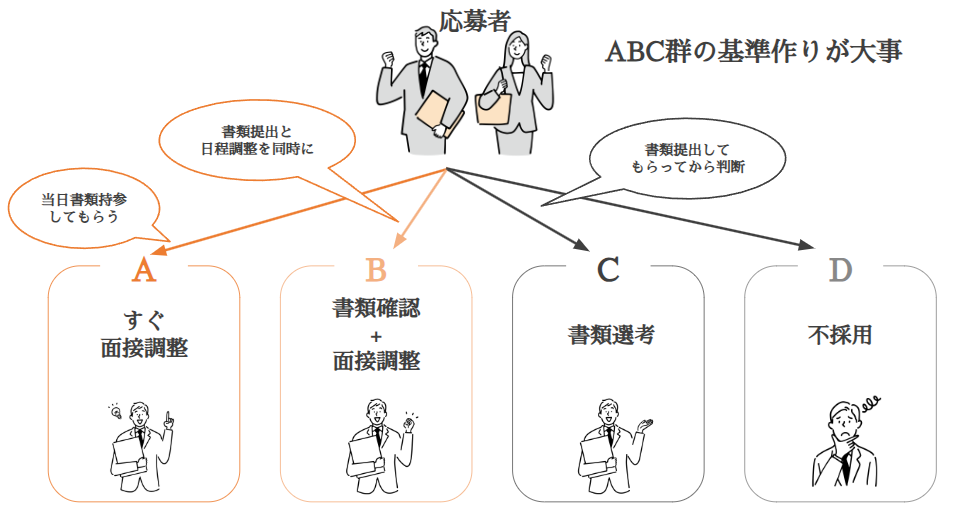

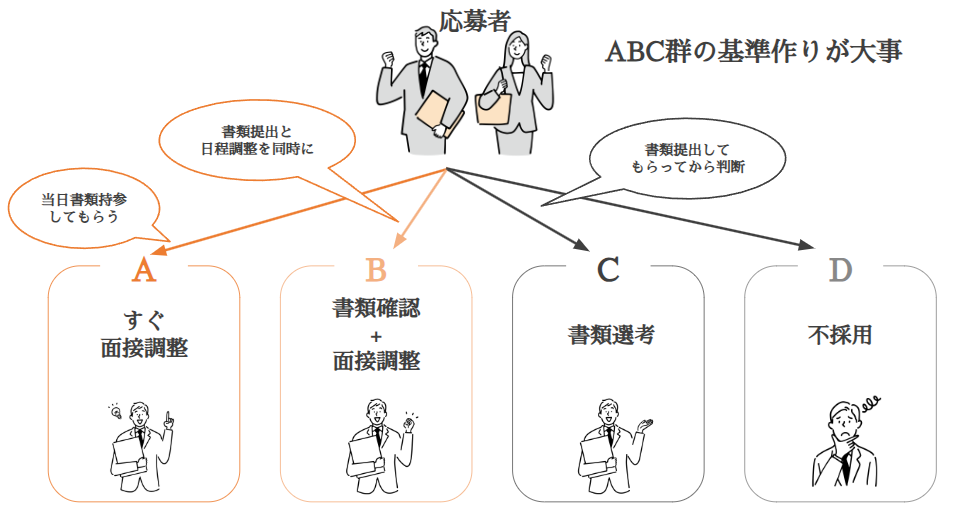

「応募者全員に電話ヒアリングして、動機付けと面接設定をしたい」というスタンスは大切ですが、大量採用の場合は現実的ではありません。そこでおすすめしたいのが、下図のように応募者をA~Dに群分けする方法です。

例えば、年齢や経験などがターゲット人材とほぼ合致していた場合は、A群としてすぐに面接を調整すると良いでしょう。従業員の負担軽減とスピーディーなやり取りを両立させたい方は、応募者対応に濃淡をつけてみてください。

ただし、スピードを意識するあまり、面接してすぐに内定を出すのは避けましょう。早すぎる対応は、「それほど人手不足なのか」と求職者の不安をあおりかねないためです。応募者対応の重要性やポイントについて知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

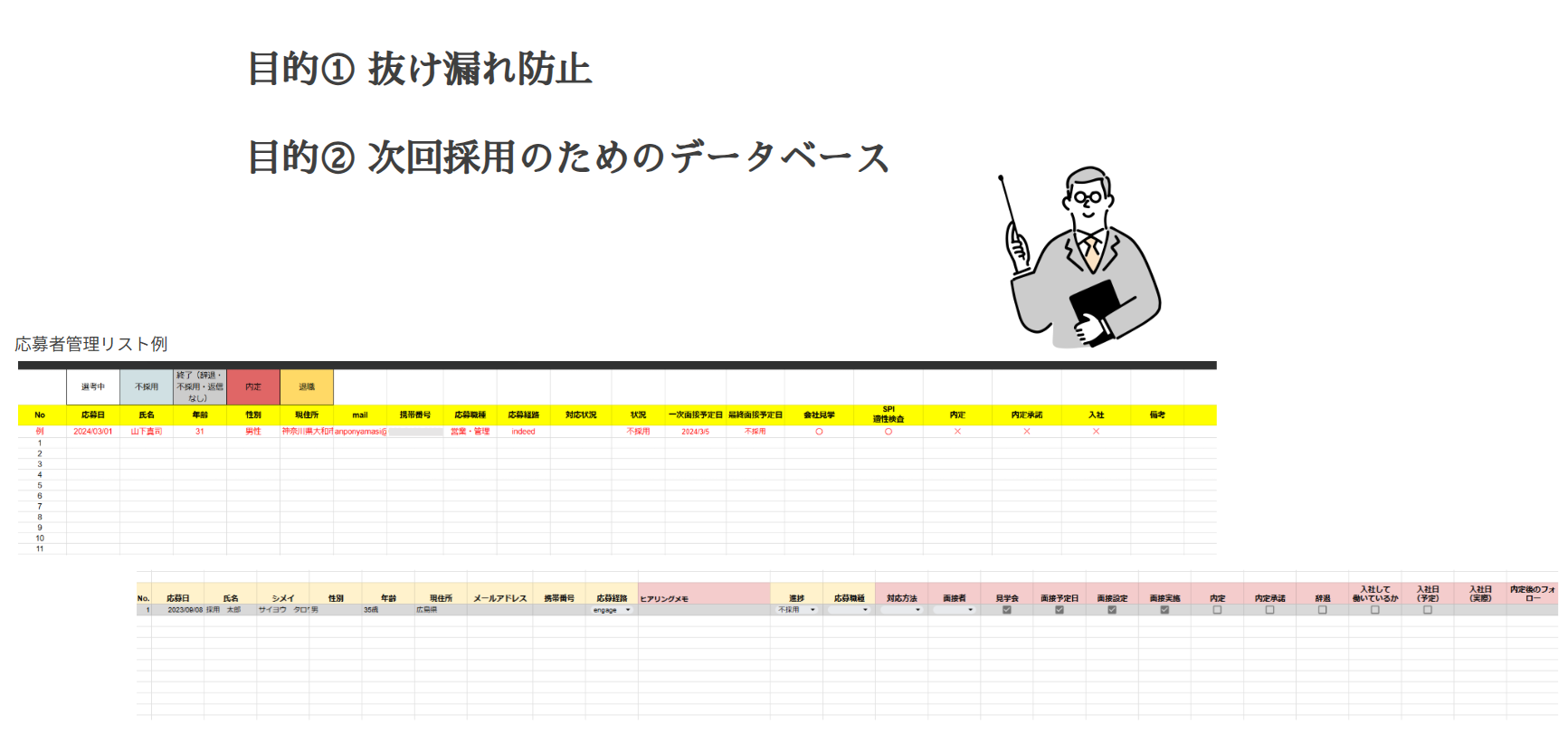

応募管理リストを有効活用する

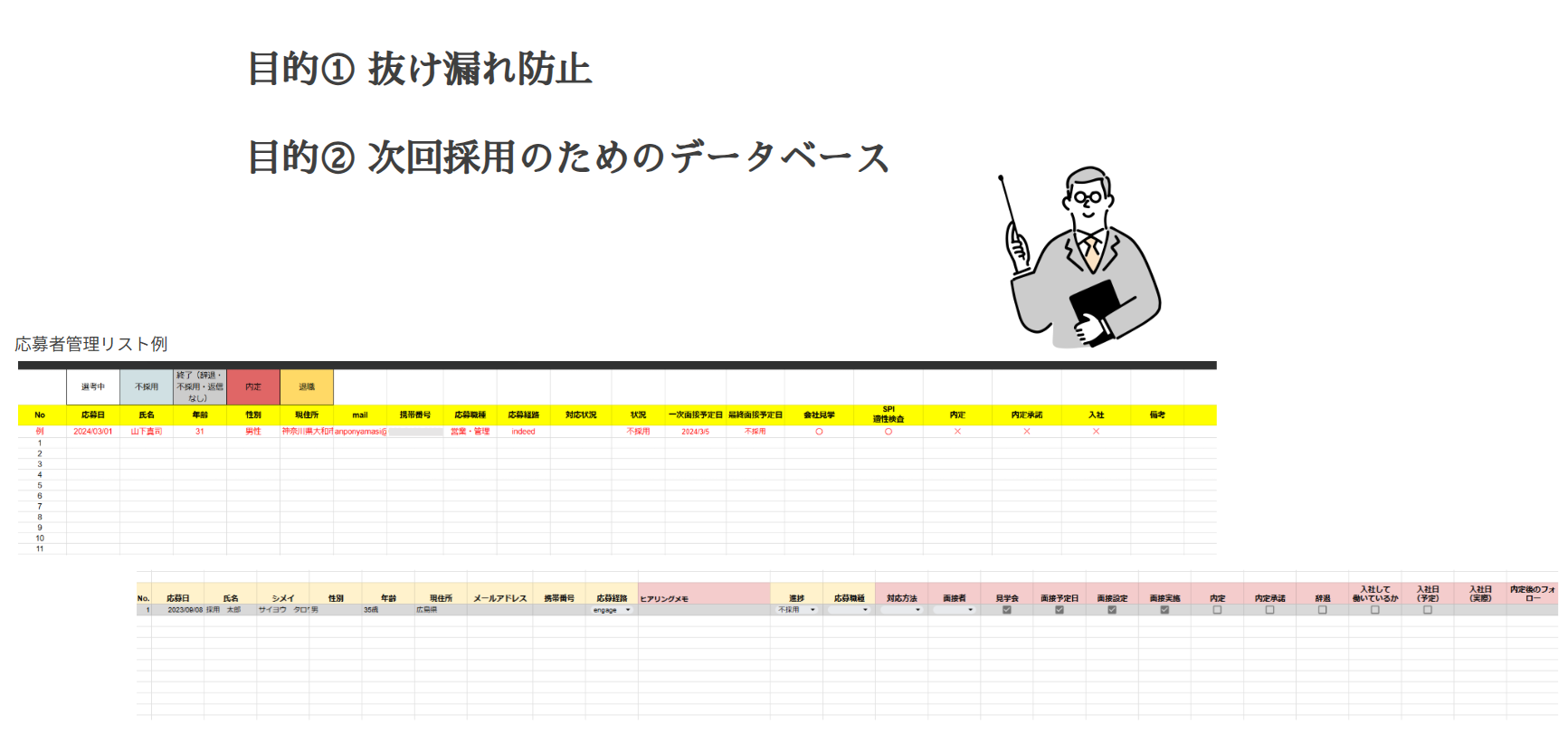

大量採用時は、応募管理リストで応募者の情報や対応内容を一覧化することも大切です。応募管理リストの目的は、「抜け漏れ防止」と「採用情報のデータベース化」の2つがあります。

大量採用では多くの応募者とやり取りをするため、誰にどこまで連絡したのかなど、進捗状況が分からなくなるケースも少なくありません。応募管理には専用のツールもありますが、中小企業の大量採用であれば、エクセルやGoogleスプレッドシートでリストを作成すると管理しやすいでしょう。

また、過去の採用人数とそのときの応募人数といったデータがあれば、「いつ、△人の応募を集めれば、〇月▢日に○人が入社する」という見通しが立ちます。次回以降の再現性が高まれば、その分単価を下げる、質を上げるといった検討・実践に時間をかけることも可能です。結果として費用対効果を上げながら、採用の成功率も改善できます。

中小企業の大量採用でよくある質問

最後に、中小企業の大量採用でよくある質問と回答を紹介します。

- ・大量採用するなら新卒と中途どちらがおすすめ?

- ・「やばい」など大量採用がもつ負のイメージをなくす方法は?

それぞれ詳しく見ていきましょう。

大量採用するなら新卒と中途のどちらがおすすめ?

大量採用で新卒と中途のどちらをターゲットにするかは、採用の目的によります。組織の活性化や幹部候補の獲得・育成であれば新卒、欠員の補充や即戦力の確保なら中途がおすすめでしょう。

ただし、大量採用では1人あたりの採用コストは抑えられるものの、活動全体にかかる総コストはかさむ傾向にあります。そのため、単に人を増やそうとするだけでは費用対効果が見合わず、組織の成長につながらない可能性があります。

真の意味で成功するためにも、「事業拡大に向けた人材育成」「人員補充による事業安定化」など、大量採用の先に何を求めるかを明確にしてから着手することが大切です。

「やばい」など大量採用がもつ負のイメージをなくす方法は?

求職者が大量採用を行う企業に対して「やばい」と感じるのは、以下のようなイメージがあるためです。

- ・離職率が高いのではないか

- ・人がすぐいなくなるようなブラック企業なのではないか

- ・自分も使い捨てにされるのではないか など

このような負のイメージを払拭するためには、「大量採用を行う目的や背景を求人原稿や説明会などできちんと明示することが大切です。求人原稿の重要性や実践的なテクニックについて知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

中小企業の大量採用は目的の明確化と計画的な運用が必須

大量採用は人的・金銭的コストが大きくなりがちな取り組みですが、目的を明確にし、計画的かつ効率的に運用することで、企業成長を支える大きな力となります。事業の安定化はもちろん、拡大を図るために大量採用を実施する際は、自社の将来像をイメージしながら今回紹介したポイントを1つずつ実践していきましょう。

なお、弊社ユウミでは「採用力=企業力×戦略力×改善力」という定義のもと、特に見落とされがちな「戦略力」と「改善力」に注目して支援しています。過去4年で130社をサポートし、顧客満足度・採用成功率ともに97%以上です。大量採用の戦略立案と実務でプロのサポートを受けたい方は、ぜひ一度ご相談ください。