2025年08月08日

採用活動を成功させるためには、応募や選考参加など各フェーズの数値(歩留まり)を把握し、定期的に見直しをかける必要があります。「求人募集をかけたら、あとは応募が来るのを待つだけ」というスタンスでは、いつまでたっても採用失敗のループからは抜け出せません。

この記事では120社以上の採用支援実績がある弊社ユウミの経験をもとに、採用の歩留まりとは何か、チェックすべき数値を一覧表とともに解説します。募集・選考・内定など各フェーズの改善方法や成功事例もあわせて紹介するので、中小企業の人事担当者や採用担当者の方はぜひ参考にしてください。

採用力とは

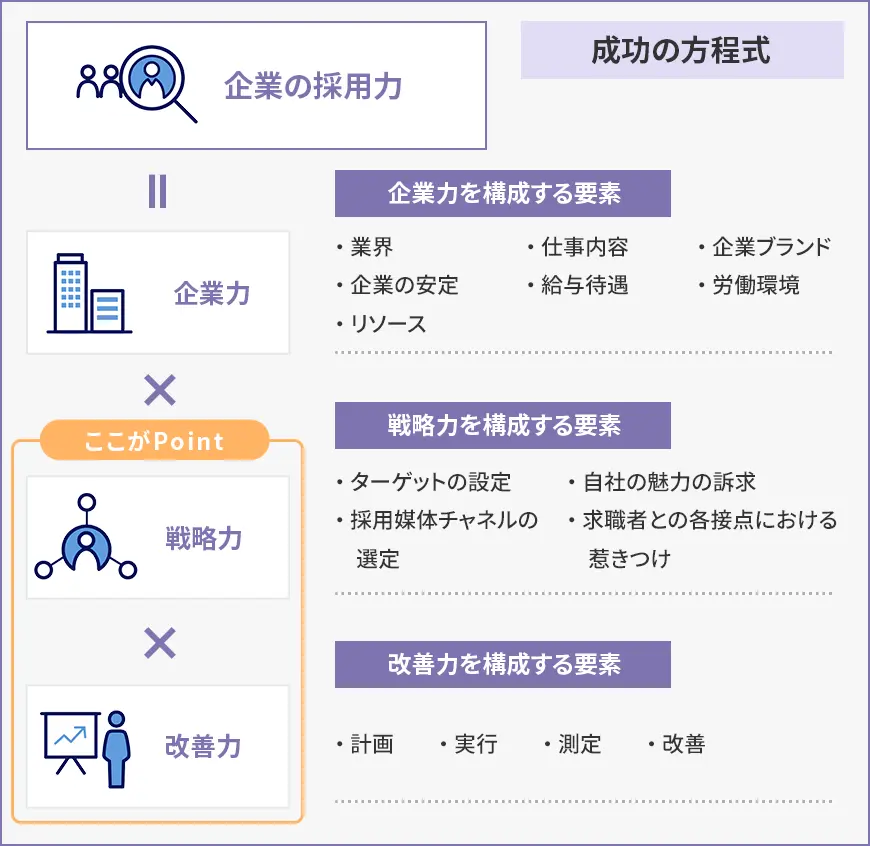

弊社ユウミでは、採用力を「企業力×戦略力×改善力」の3つから成り立つものと定義しています。

採用に失敗する企業では、「採用力=企業力」と考えがちです。しかし、企業力はコントロールが難しい要素が多いうえ、改善に向けて注力しても採用力に直結するとは限りません。

採用活動では現状の企業力を把握しつつ、「戦略力と改善力でどのようにカバーしていくか」という視点が大切になってきます。本記事では採用力の一端を担う改善力について解説するので、ぜひ参考にしてください。

採用力の基礎知識や伸ばし方について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしましょう。

【一覧表】採用の歩留まりとは

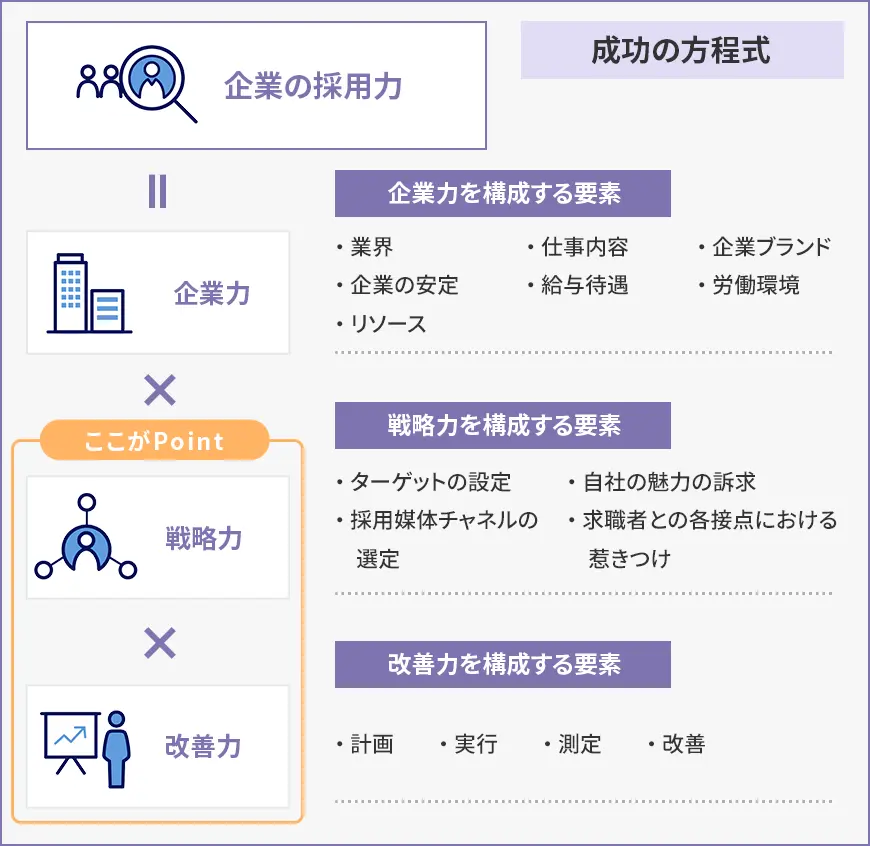

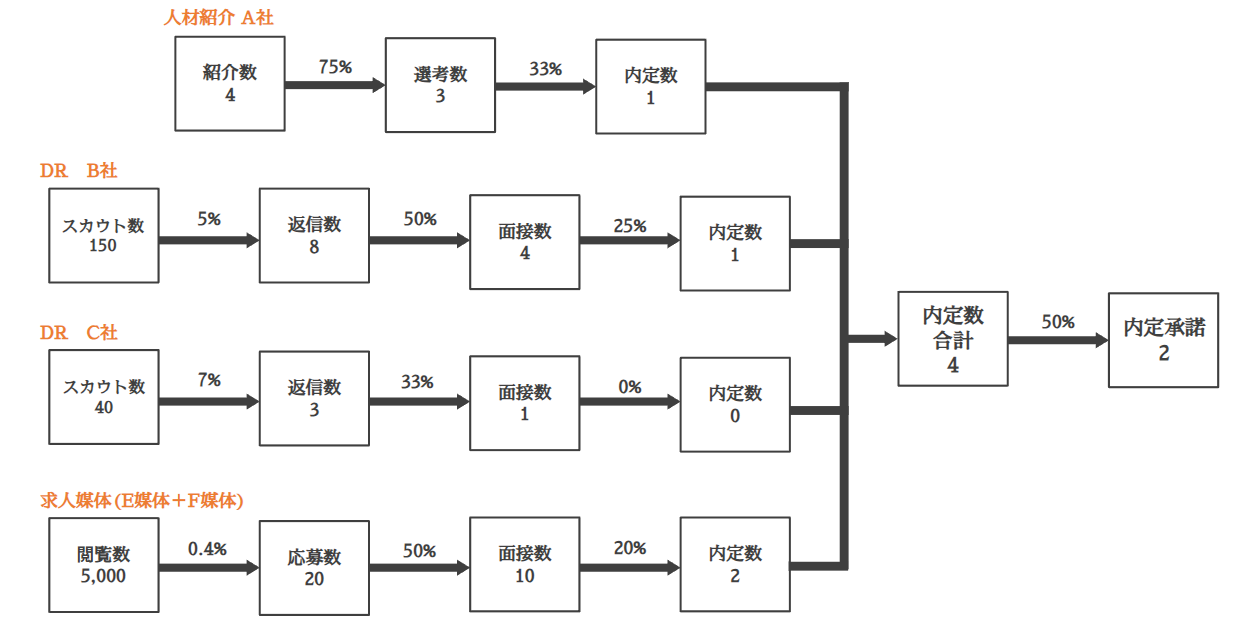

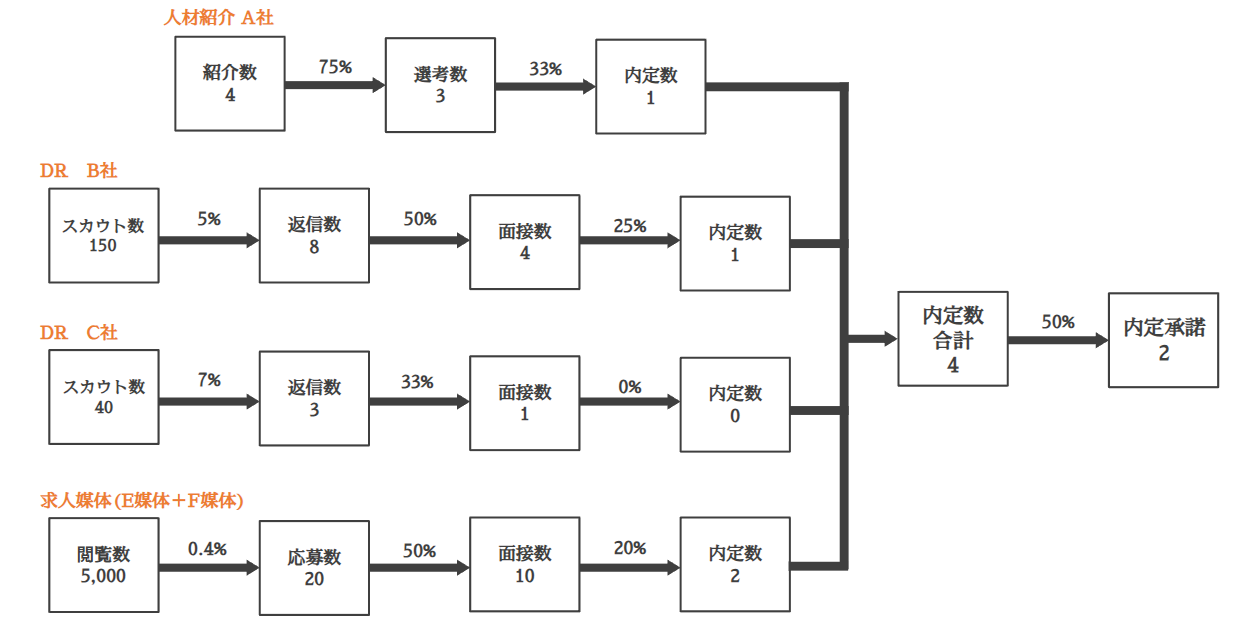

採用の歩留まりとは、各フェーズに進んだ求職者の人数を指した数値です。下図のように、活用する採用チャネルによって、チェックすべき歩留まりは変わってきます。

最終的な内定承諾数を増やすためには、各フェーズの歩留まりを高く維持することが必要です。ここでは採用の歩留まりに関する基礎知識として、以下の2つを解説します。

- ・Webの求人媒体でチェックできる数値データ

- ・改善する際に押さえたいポイント

なお、求人媒体の選び方や求職者の利用傾向について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

Webの求人媒体で分析できる数値データ

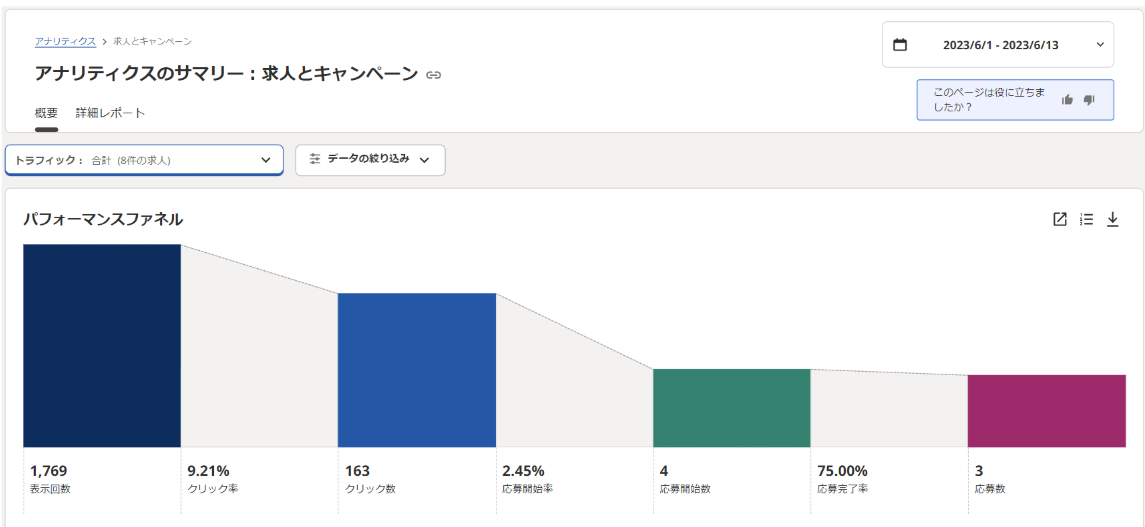

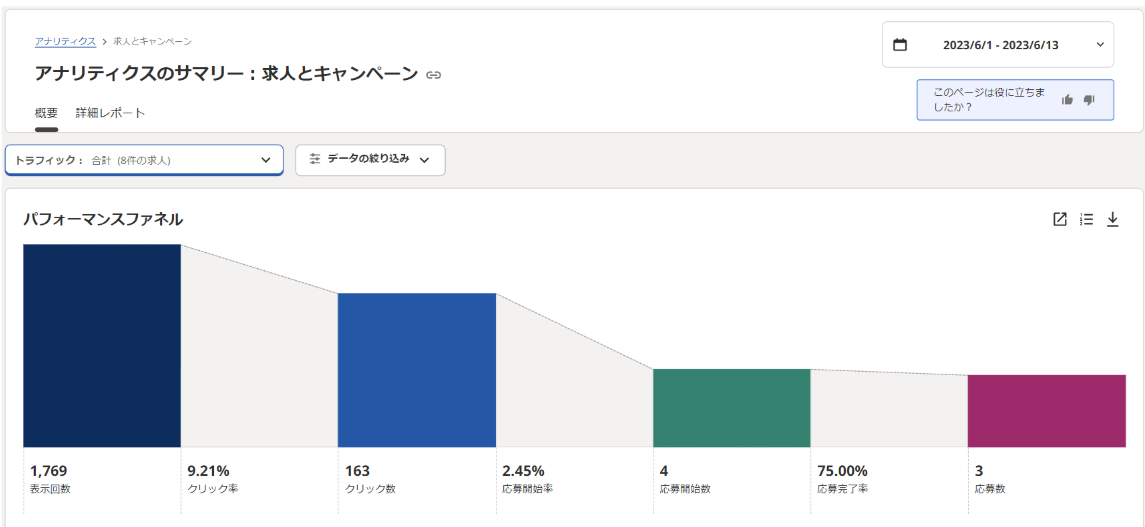

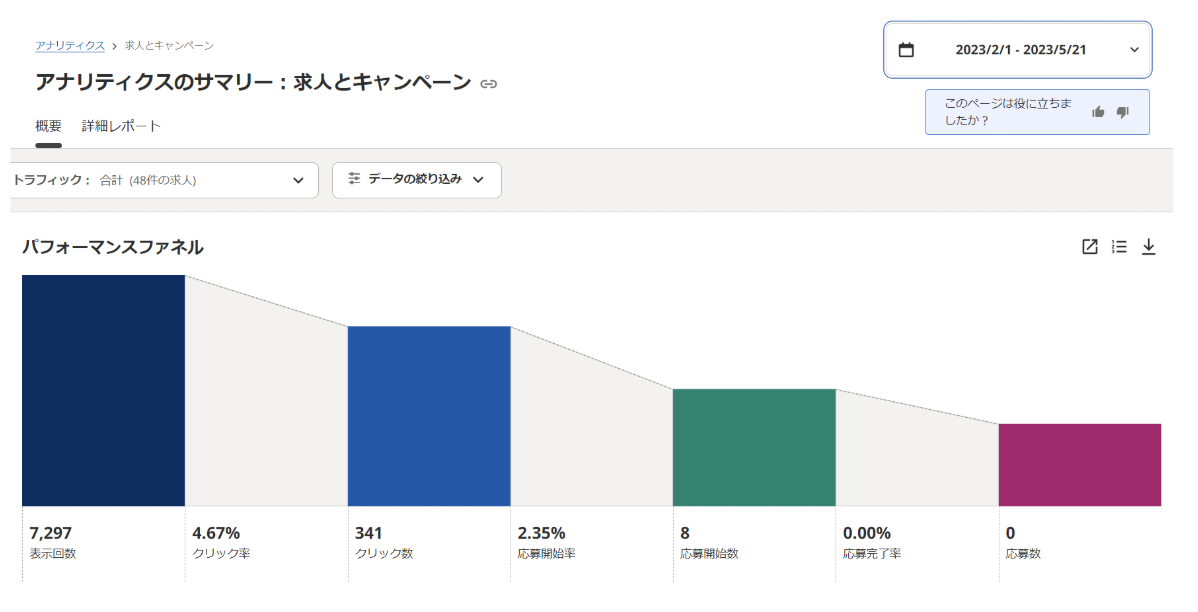

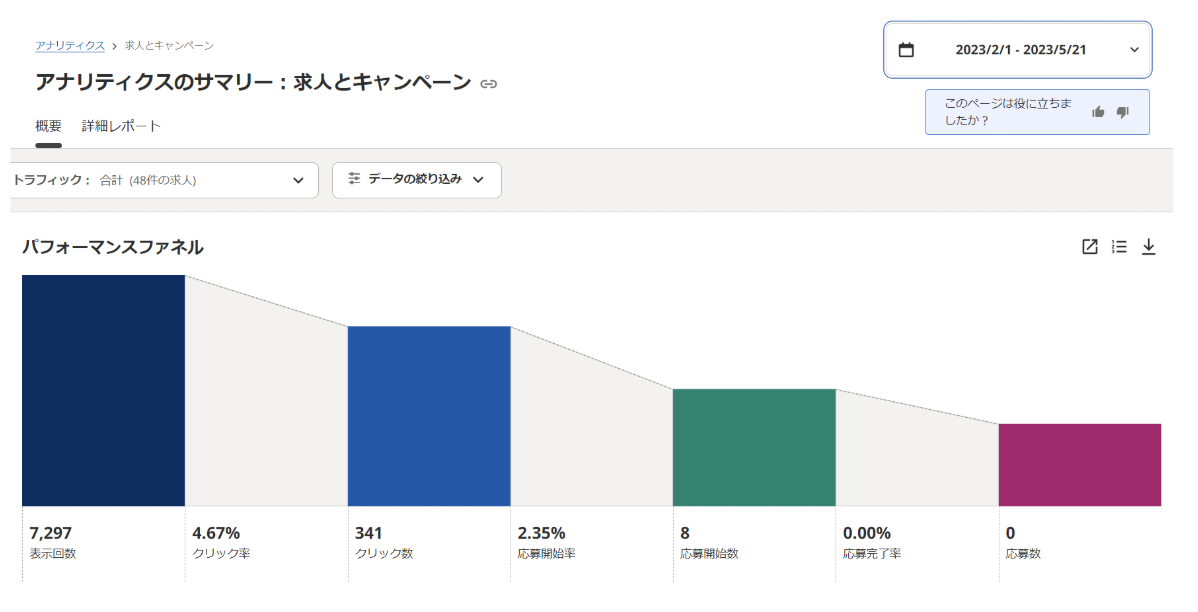

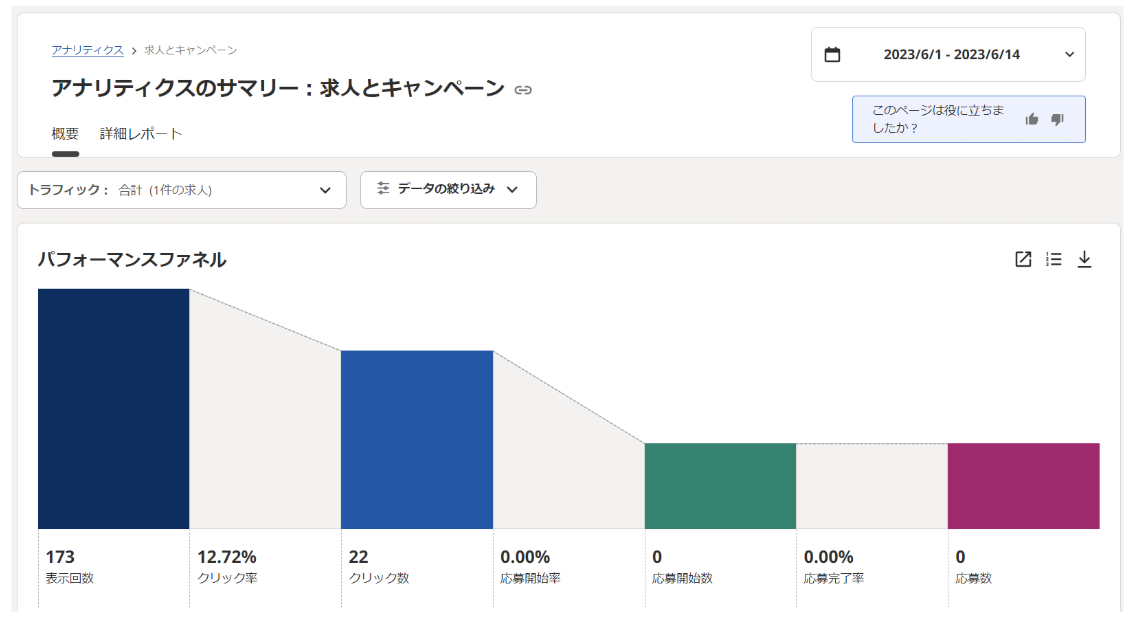

Webの求人媒体では、求職者の行動を数値として見られるようになっています。例えば、Indeedでチェックできる数値データは、主に以下の5つです。

| 意味 | |

|---|---|

| 表示回数 | 求人一覧に表示された回数 |

| クリック率・クリック数 | 求人の中身を見た率・回数 |

| 応募開始率・応募開始数 | 応募開始ボタンを押した率・回数 |

| 応募完了率 | プロフィールや職歴などの入力を終えた率 |

| 応募数 | 応募完了にいたった数 |

下図は、実際のデータ画面になります。

ほとんどの企業では応募数のみチェックしますが、真に着目すべきはその前にある「表示回数」や「クリック率」などです。前段階についてデータをもとに改善できれば、応募数も必ず伸びるようになります。

分析・改善する際に押さえたいポイント

採用の歩留まりについて分析・改善する際の主なポイントは、下表の3つです。

| 押さえたいポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| データの良し悪しを判断する基準 | ・自社の過去データと比較する ・過去データが良く、伸びしろがない場合は同業他社の相場と比較する |

| 改善の頻度 | 最低でも2週間に1回はデータをチェックする(理想は1週間に1回) |

| 改善工程の見える化 | 「何を、どのように変えたか」を残して、再現性を高める |

同業他社の相場は、求人媒体のカスタマーサクセスや求人広告の担当者へ問い合わせると教えてくれます。継続的に採用を成功させるためには、下図に挙げるような「改善工程の見える化」も大切です。

改善工程の見える化を進める際は最新の状態だけではなく、過去の求人やデータも残しておきましょう。このように見える化しておくことで、将来的に採用業務の引き継ぎがあったとしても、自社において成功率の高い採用手法を継続して実行できるようになります。

採用の歩留まりを改善する方法【募集段階編】

求人の募集段階における歩留まりを改善する方法は、以下の2つです。

- ①インプレッション数(表示回数)を増やす

- ②コンバージョン率(遷移率)を上げる

なお、弊社ユウミでは歩留まりの分析・改善はもちろん、採用戦略の立案から実務代行まで一気通貫でのサポートも実施しております。採用活動を成功させて自社で長く活躍する人材を確保したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

改善方法①:インプレッション数(表示回数)を増やす

インプレッション数(表示回数)を増やすために必要な改善策は、主に以下の3つです。

- ・求人媒体を増やす

- ・有料化する(予算をつける)

- ・求人数を増やす

求人媒体では予算をつけて有料化すると、それだけでもインプレッション数が増える仕組みとなっています。求人のバリエーションを増やせば、インプレッション数の増加、ひいては応募数の改善へつなげることも可能です。

具体的な改善例について知りたい方は、後述の「【弊社支援】採用の歩留まりが改善した事例」もあわせてチェックしてみてください。

改善方法②:コンバージョン率(遷移率)を上げる

コンバージョン率(遷移率)を上げるために必要な改善策は、クリック率と応募率とで異なります。

| クリック率 | 応募率 | |

|---|---|---|

| 低い原因 | 求人一覧に表示される情報に魅力を感じにくい | ターゲット人材に刺さる求人原稿になっていない |

| 改善策 | ・職種名を工夫する ・魅力的な写真を撮影する ・キャッチコピーを見直す ・給与下限を見直す |

・ターゲット設定をする ・刺さる求人原稿を作る ・不安を解消する ・応募までの流れを簡素化する |

例えば、給与表記については経験者・未経験者で求人を分ける、経験者のみなら下限を引き上げるといった工夫が大切です。また、応募率を改善したい場合はターゲット設定を見直したうえで、魅力的かつ求職者の不安を解消するような求人原稿を作成する必要があります。さらにエントリー書類の事前作成や履歴書の郵送などは、求職者目線で考えると心理的ハードルが高いものです。応募書類は事前郵送ではなく、面接時に持参いただくといった形へ変更しましょう。

求人タイトルの決め方や写真撮影のテクニックについて知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

採用の歩留まりを改善する方法【選考参加編】

「応募は来たものの、面接を設定できずに終わってしまった」「面接を設定したものの、離脱してしまった」といった選考参加率の悪さは、以下2つが原因として挙げられます。

- ・応募者対応のスピードが遅い

- ・応募者対応時の連絡手段がターゲットにそぐわない

転職活動をしている方は平均8.4社ほど応募し、このうち最初に内定が出た会社への入社を決める方が6割というデータもあります。求職者の立場で考えると、自分に対して強く興味を示してくれた会社で活躍したいと考えるのはごく自然なことです。また、応募対応時の連絡手段は、採用したい職種や年齢層によって異なります。例えば、若い方の場合は「いきなり電話が来ると、わずらわしい」と感じるケースが多いのも事実です。

とはいえ、求人がしっかり作り込まれていて、応募の動機付けができていれば、最終的な入社数は電話とメールで大きく変わることはありません。実際に電話対応やメール対応などを試してみて、最もデータが良い連絡手段を活用していくと良いでしょう。

応募者対応の実情やコツについて知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

採用の歩留まりを改善する方法【内定承諾編】

内定の承諾段階における歩留まりを改善するためには、「マイナスをなくす(不安の解消)」と「プラスを作る(魅力付け)」の2つが必要です。

特に、近年では「不安の解消」が内定承諾率の改善に大きく影響しています。具体的な施策の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- ・対応スピードを適切に改善する

- ・面接では惹きつけを意識する

- ・職場見学を実施する

- ・代表の想いを伝える

- ・先輩と話す機会を作る

- ・人事部面談を行う

前述の「採用の歩留まりを改善する方法【選考参加編】」で応募者対応のスピードに触れましたが、実はあまりに早すぎるのは逆効果になります。面接1時間後にすぐ内定を出すといった早すぎる対応は、「それほど人員不足で困っている会社なのか」などの不安をあおりかねません。

逆に、先輩や人事部と接する時間をきちんと設けられれば、「どのような人と一緒に働くことになるか」「残業はどれくらいか」など、面接だけでは把握しにくい・聞きにくいことを話す良い機会となります。

内定承諾率を改善したい場合は、今まさに内定を出そうとしている方の不安を解消できているか、自社の魅力を伝えきれているか、しっかり振り返ってみてください。

ターゲットに近い人材からの応募を増やす方法

歩留まりの改善は採用成功に向けて大切な工程ですが、単に応募数が増えれば良いわけではありません。特に、ターゲットから遠い人材の応募が多い場合は、求人のどの点に魅力を感じたのかを尋ねる「応募者ヒアリング」の実施がおすすめです。

実際に応募者ヒアリングをしてみると、「自分のスキルが活かせそうだったから」「福利厚生が充実していたから」などさまざまな答えが返ってきます。このうち、ターゲット人材に近い方の回答は、より一層魅力的に感じてもらえるように強化しましょう。

逆に、ターゲット人材から遠い方の回答であれば、その応募理由を少し弱めることで、結果として最も理想的な人材と出会えるチャンスが多くなります。

人材要件の決め方や具体例について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

【弊社支援】採用の歩留まりが改善した事例

最後に、採用の歩留まりが改善した事例を2つ紹介します。

- ・応募率が改善したケース

- ・内定承諾率が改善したケース

それぞれ詳しく見ていきましょう。

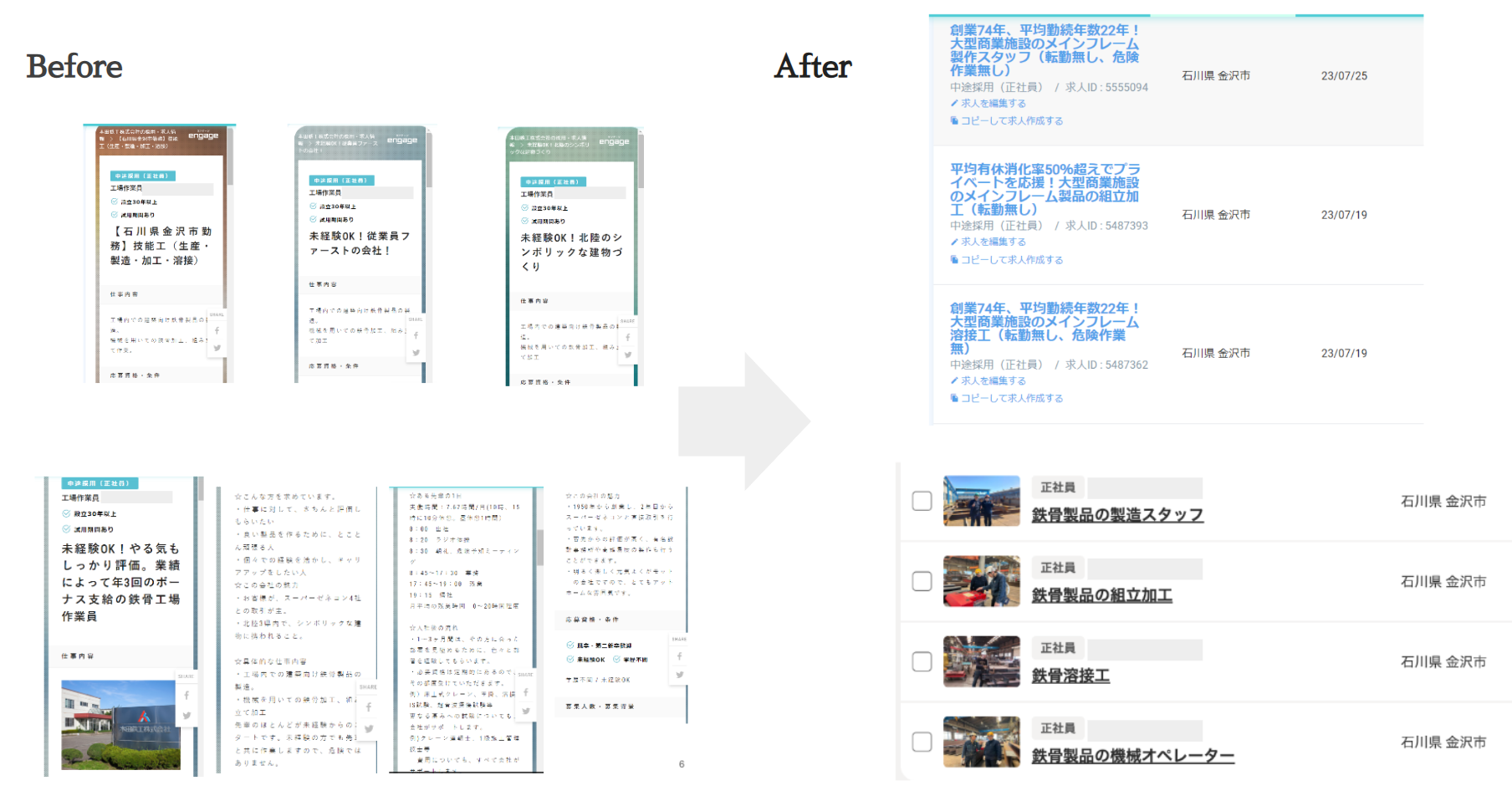

事例①:応募率が改善したケース

こちらは、若手の大工さんを募集する地方求人のデータです。7,000回以上の表示回数があり、プロフィールの入力項目も非常にシンプルだったのにもかかわらず、8人全員が途中で離脱していました。

そこで、現場仕事であること・やり取りは電話が多いことを踏まえて、求人情報の一番上に「電話応募も歓迎します」と記載しました。その結果、毎月3人ほど応募が来るようになり、無事に採用者も出ています。

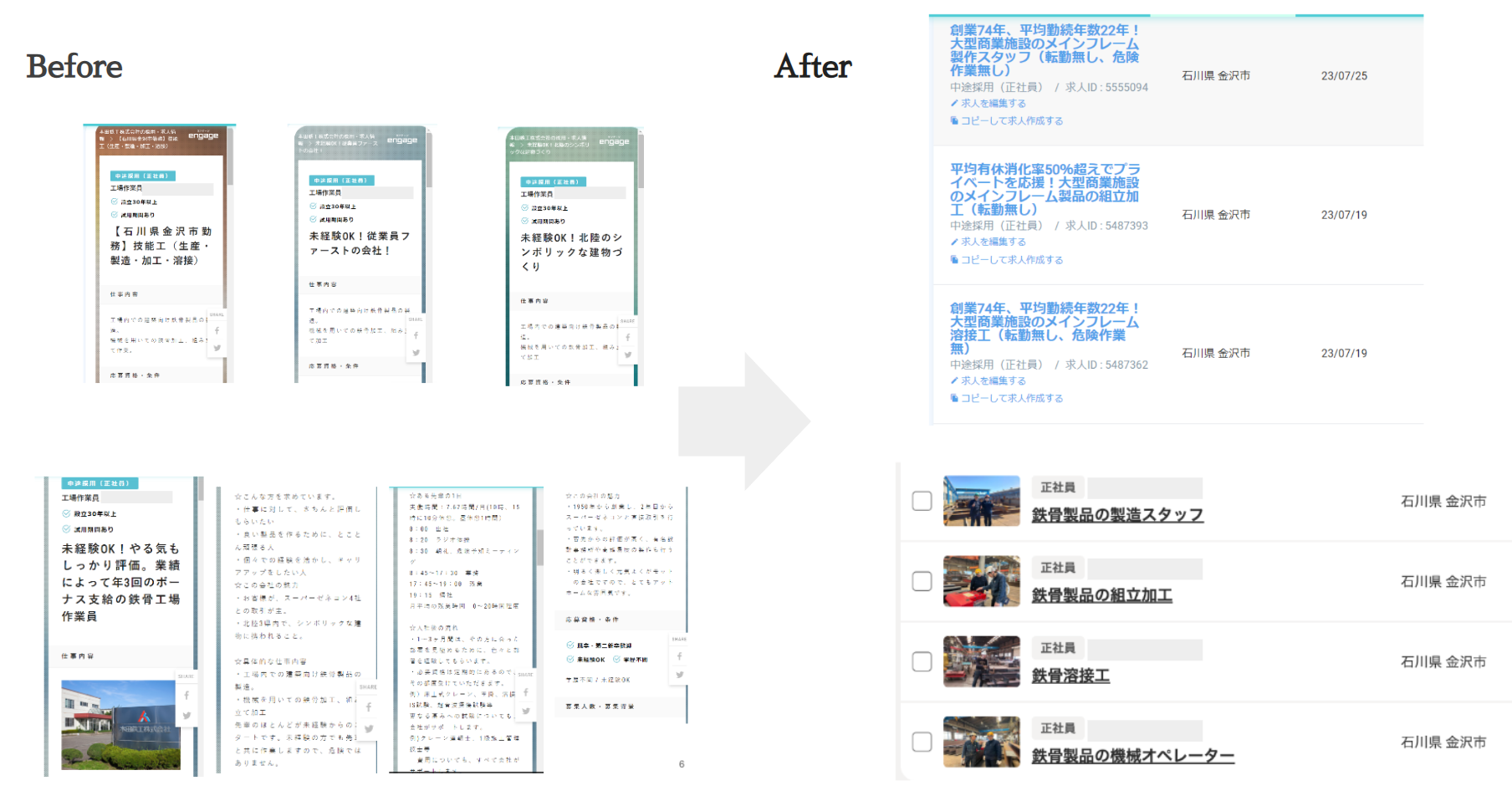

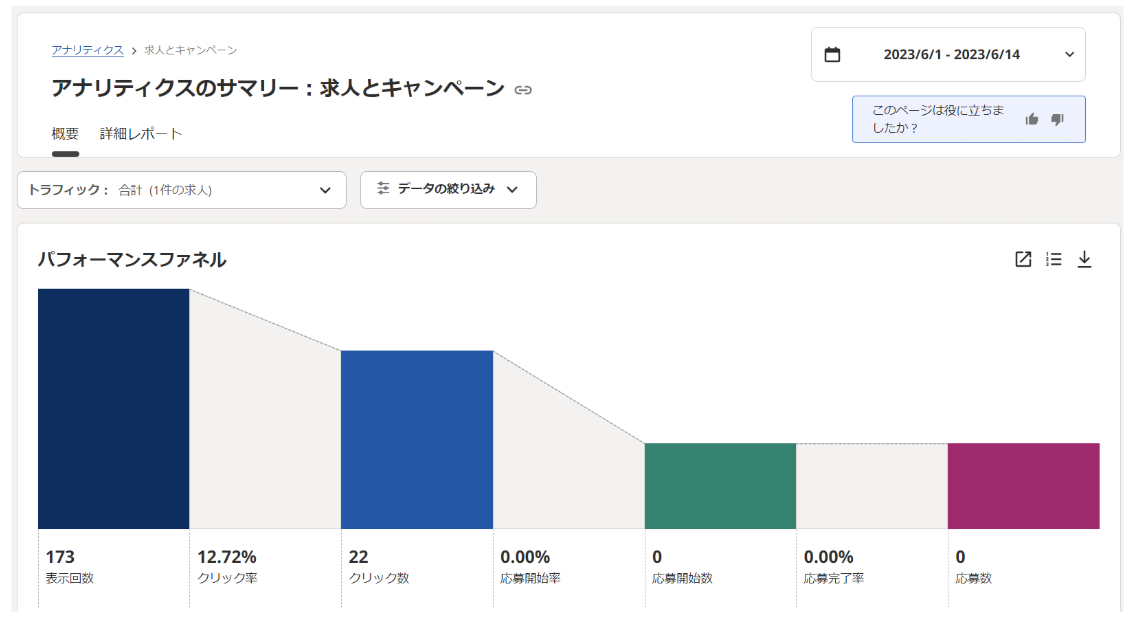

また、求人の出稿数を増やして応募率が改善したケースもあります。下図の企業は、クリック率が12%なのに対して、表示回数が173回と「求職者に見られる回数」が圧倒的に足りない状態でした。

そのため、有料課金を行い求人のバリエーションを増やすことで、表示回数とともにクリック数の改善を図りました。クリック率を維持したままクリック数が増え、結果として応募数も増加しています。

上記以外にも、求職者の心に刺さる求人原稿に変えることで応募率を改善したケースもあります。求職者の心に刺さる求人原稿の書き方について具体的なテクニックを知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

事例②:内定承諾率が改善したケース

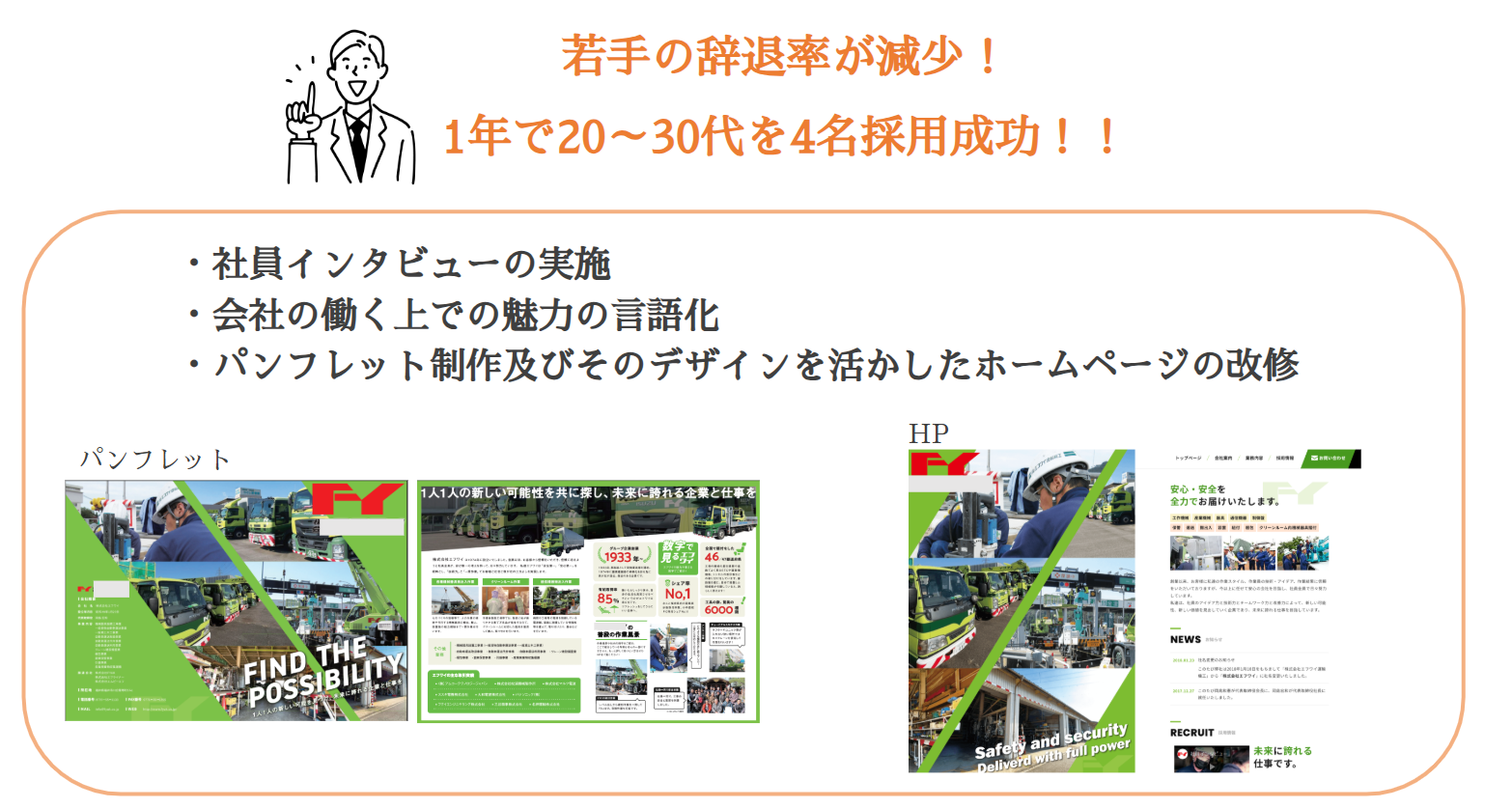

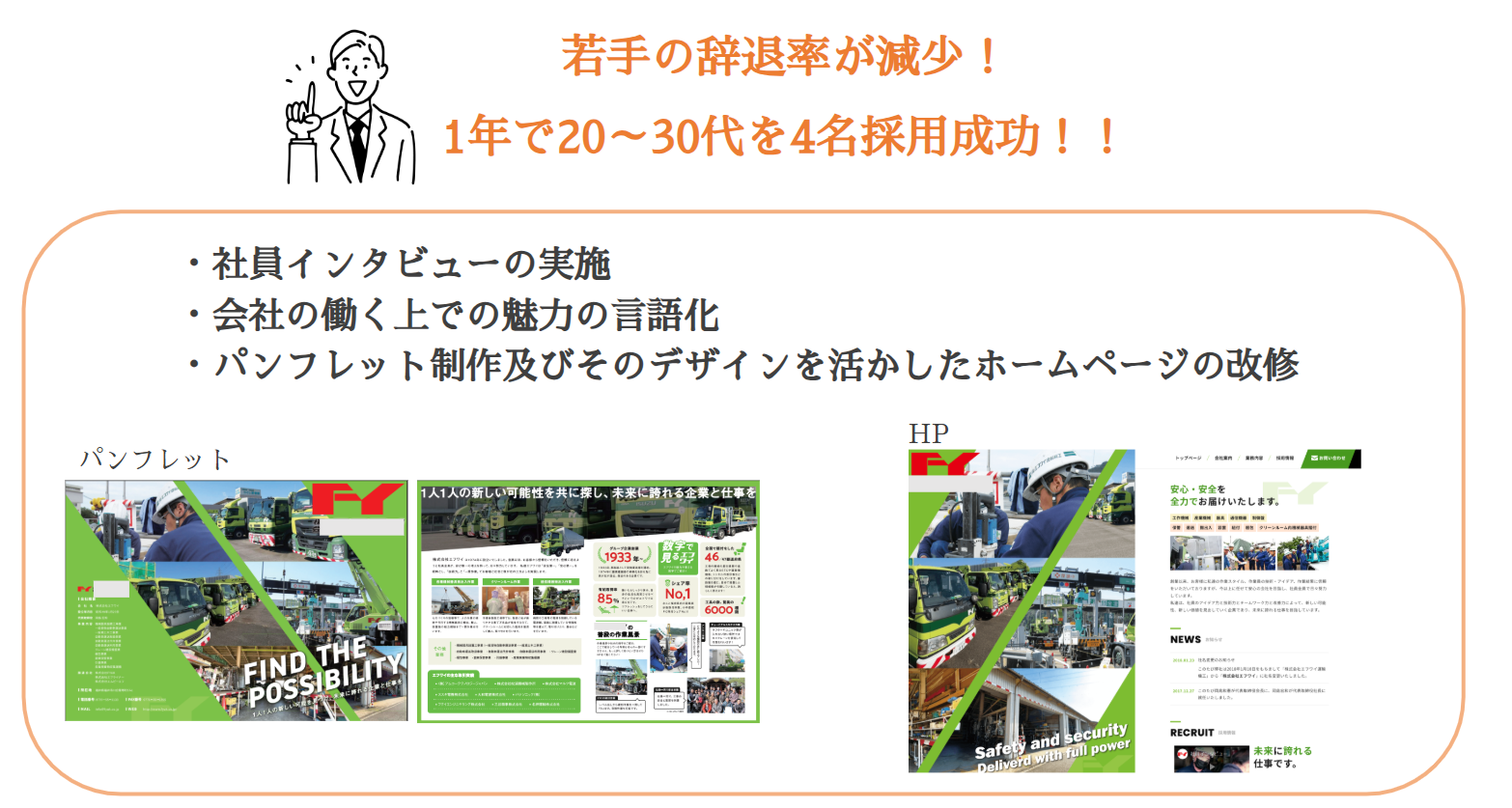

こちらは、若手社員を募集していた据付(すえつけ)工事会社のケースです。ホームページが古いなど会社の最新状況を知る手段がなく、不安を感じた奥様や親御さんの引き留めにより内定辞退が相次いでいました。

ホームページやパンフレットを刷新したあとは内定承諾率が改善し、1年で4名の採用を成功させています。

また、空気圧縮機の点検・修理に携わる若手社員の採用では、インタビュー動画の掲載も効果的でした。写真のみでは伝わらない、社長陣が持つ物腰の柔らかい人柄を伝えられたことで若手に安心感を与えられ、内定承諾率の向上にも寄与しています。

自社がもつ魅力の発見や言語化のコツについて知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

採用の歩留まりを改善するには多角的な分析と施策が必要になる

採用の歩留まりは単にチェックするだけではなく、「何をどのように改善すれば、ターゲット人材からの応募が増えるか」を考える必要があります。採用活動を成功させたい方は、普段の業務と同じようにPDCAサイクルを回して改善を繰り返しながら、自社に合った採用方法を見つけていきましょう。

なお、弊社ユウミでは「採用力=企業力×戦略力×改善力」という定義のもと、特に見落とされがちな「戦略力」と「改善力」に注目して支援しています。過去3年で100社をサポートし、顧客満足度・採用成功率ともに97%以上です。「各フェーズの歩留まりについて、どこかネックになっているか相談」「自社に最適な改善方法を知りたい」という方は、ぜひ一度お問い合わせください。