2025年07月09日

新卒・中途採用は、単に「求人を出して、応募者の面接をしたら終わり」ではありません。入社までにはさまざまな工程があり、いずれもやみくもに取り組んでいては応募すら来ない状況に陥ります。

この記事では100社以上の採用支援実績がある弊社ユウミの経験をもとに、新卒・中途採用でよくある失敗例を解説します。採用が成功しやすい会社の特徴もあわせて紹介するので、中小企業の人事担当者や採用担当者の方はぜひ参考にしてください。

新卒・中途採用で失敗が多い7つの要素

新卒・中途採用で失敗する場合、以下に挙げる要素のいずれか、あるいは複数でつまづいている傾向があります。

- 1.準備

- 2.求人原稿

- 3.チャネル・媒体

- 4.応募者対応

- 5.アフターフォロー

- 6.人員体制

- 7.マインド

前編では、「1.準備」~「3.チャネル・媒体」のよくある失敗例を紹介します。

「4.応募者対応」~「7.マインド」については後編で解説するので、あわせてチェックしてみてください。

新卒・中途採用でよくある失敗例【準備編】

新卒・中途採用の準備段階でよくある失敗例は、以下の5つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

自社で働く魅力が語れない

準備段階でよくある、そして必ず改善したい失敗が「自社の魅力を語れない」というものです。自社の魅力を言語化できていないと、求人原稿でも強みをアピールできません。結果として、求職者は他社に流れてしまい、応募がなかなか集まらないという状況から抜け出せなくなるのです。

競合を知らない、調べていない状態で採用活動を進めている

採用活動においても、商品開発やサービス展開と同様に競合調査が必須です。しかし、競合調査をしないために独自の魅力を訴求できず、そもそも求職者の検討対象に入らない会社も多々あります。

競合をしっかり調べると、「給料は他社に勝てないけど、ここを差別化すれば有利に見えるのではないか」といった自社ならではの強みを洗い出せます。自社と同様に競合の状況も日々変化することを考えると、3か月に1回は競合調査したいところです。「応募が来ない」と嘆いている会社ほど競合調査ができていないため、自社での実施状況について改めて確認しましょう。

採用目標や計画を立てていない

採用目標や計画を立てずに進めるのも、新卒・中途採用で失敗する原因の1つです。よくあるのが「人手が足りないから、今すぐ採用しなくては」と何も準備せずに走り出してしまうケースです。

結果として人員を確保できても、再現性がないために採用の成功は続きません。このような事態を避けるためには、以下を中心として具体的な目標を定めることが大切です。

- 入社時期

- 配属する部署

- 求める人材像

- 採用人数 など

目標はなるべく数字を用いて表し、達成するためにはどのような施策が必要か、行動ベースで洗い出しましょう。

採用担当と現場の決裁者で人物像の認識が一致していない

採用担当と現場の決裁者で採用したい人物像が一致していないと、早期離職の発生率が格段に上がり失敗します。「業務範囲が話に聞いていたのと違う」など、ミスマッチが起きやすいためです。

具体的な原因としては、「現場が求める人材像を採用担当が理解できていない」「現場の声が採用担当に届いていない」の2つがあります。採用担当と現場の決裁者で求める人材像をすり合わせるためにも、必要なスキルセットや人物像をテキスト化し、第三者が見ても理解できるレベルにまで具体化することが大切です。

求人のハードルが高すぎる

新卒・中途問わず、求める人材像の理想が高すぎると応募者の母数が極端に少なくなり、採用は失敗します。欲しい人材の条件をたくさん詰め込んでしまうと、求職者が「自分には合わない」「応募しても落選してしまう」と感じて、応募自体を避けてしまいます。

そのため、自社が求めている最低限必要なスキルや経験は何かをしっかり検討したうえで、求める人材の幅を定義することが大切です。

採用要件の決め方や注意点について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

新卒・中途採用でよくある失敗例【求人原稿編】

新卒・中途採用の求人原稿作成でよくある失敗例は、以下の4つです。

なお、弊社ユウミでは求人原稿の作成はもちろん、採用戦略の立案から実務代行まで幅広く支援しております。

採用活動の成功を通して有能な人材の確保と定着を実現したい方は、お気軽にご相談ください。

新卒と中途の求人内容に差がない

新卒採用と中途採用の求人内容が同じだと、どちらの心にも刺さらず両方とも失敗します。例えば、初任給は新卒に合わせて低く記載されるため、中途の方はまず応募しません。また、同じキャリア形成でも下表のように、新卒採用者と中途採用者では重視する点が異なります。

| 新卒採用者が重視する点 | 中途採用者が重視する点 |

|---|---|

| 将来、どのような仕事に携われるのか | ・今、どのような立場・給料でスタートするのか ・1年〜2年でどれくらい上がるのか |

そのため、それぞれが知りたい内容に合わせて求人情報をまとめ、各採用媒体や自社ホームページへ掲載する際もきちんと分けることが大切です。

求人情報が業務説明書のようになっている

求人情報を必要以上に細かく書こうとして業務説明書のようになってしまっているのも、採用活動でよくある失敗例の1つです。

もちろん、「過去のミスマッチを繰り返さないようにしたい」「自社のマイナス面を払拭したい」という想いがあるのはごく自然なことです。しかし、求人情報の役割は「自社に興味を持ってもらい、応募や面接に繋げるためのもの」です。ミスマッチが懸念されるポイントは面談を通してしっかりと説明し、求人情報はあくまでも自社の存在を知ってもらう・魅力をアピールするツールとして扱いましょう。

求人原稿で押さえたいポイントや実践的なテクニックについて知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。

写真が魅力的ではない

求人に掲載する写真が古かったり、ターゲット人材とかけ離れた年齢の人物ばかりが写っていたりするのも、採用失敗の原因になります。特に主要な求人媒体では、写真と職種名が検索結果の一覧に表示されるため、求職者が求人に興味をもってもらう最初のきっかけとして重要です。

また、下表のように画像が伝えられる情報量は文字よりもはるかに多く、かつ記憶に残りやすい傾向があります。

| 1分間に伝えられる情報量 | |

|---|---|

| 文字 | 300文字程度(原稿用紙1枚弱分) |

| 画像 | 2,000文字程度(原稿用紙5枚分) |

そのため、採用活動においても情報伝達力が非常に強い写真を有効活用したいところです。求人原稿のタイトルや写真のコツについて知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

求人を出してから一度も改善していない

求人を出してから一度も改善していないと、求人の反応率は下がるばかりです。実際、掲載から丸1年が経過していた、長いと数年も放置されていたというケースも少なくありません。 数年が経過していれば、その間に市場や社内環境が変化し、欲しい人材像も変わるものです。求人情報の掲載から採用へ確実につなげるためにも、現状のパフォーマンスやチームの状況などを踏まえて定期的に改善することが大切です。

新卒・中途採用でよくある採用失敗例【チャネル・媒体編】

新卒・中途採用のチャネル・媒体選定でよくある失敗例は、以下の6つです。

なお、採用チャネルの選び方や各媒体の利用実態について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

ハローワークしか使ったことがなく、何をすれば良いか分からない

採用活動でハローワークのみを使っている場合も、失敗しやすくなります。よくあるのが、ハローワークに頼りきりなあまり、求人広告会社などの営業が来ても「何をしたら良いか分からない」と二の足を踏むパターンです。

市場に求人が露出していない分、出稿すれば採用できる可能性がありますが、「初回の失敗がトラウマになる」といったケースも少なくありません。

その後の採用活動が鈍化しかねないため、不安がある場合は採用チャネル・媒体に精通したプロに相談するのも1つの方法です。

採用に困っているものの、媒体選定ができていない

前述のようにハローワークだけ使っていたという会社では、媒体選びで迷っているうちに採用活動が後回しになってしまうケースもあります。特に、社長などが採用担当を兼務しており、自分の仕事が忙しくなると陥る失敗パターンです。

「それぞれの違いや、選定・使い分けのポイントが分からない」という方も、採用のプロへ早めに相談すると良いでしょう。

なお、弊社ユウミはメジャーな媒体はもちろん、特定の職種に特化した媒体も有効活用しながら、採用成功につながるよう支援しております。自社に合った媒体選びについて知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

求人広告にお金をかけたのに、反応がない

採用活動は、「お金をかければかけるほど成功しやすい」というものではありません。しかし、自社に合った媒体を見極めないまま、求人広告に莫大なお金を費やし、思うように成果が上がらない失敗例も多々あります。

採用媒体は「募集している職種と相性が良いか」「求める人材像の求職者が登録しているか」といった視点から、慎重に選定することが大切です。

かっこいい採用サイトを作ったが、応募が来ない

採用サイトの見た目だけ整えることも、よくある失敗例の1つです。確かに、採用サイトの作り込みは自社のブランディング構築に好影響を与えますが、応募が来ない状況で真っ先に取り組むべきことではありません。転職する際、初手で企業の採用サイトを見る求職者はまだまだ少ないためです。

中には採用サイトの構築を売り込む代行会社もありますが、鵜呑みにしないようにしましょう。

流行りのSNSに着手したが、うまくいかない

都心を中心としてYouTubeやInstagramを活用したSNS採用が増えていますが、採用サイトと同様に、応募が来ない状況で優先的に着手する手法ではありません。将来的にSNSの重要性が増していく可能性があるとはいえ、転職者は以下に挙げるような従来の方法を選んでいる方がまだまだ多いためです。

- 人材紹介会社への登録

- ハローワークへの相談

- 求人広告の閲覧

流行りに流されず、「自社が求める人材は、どこで何を見て転職を考えているのか」を念頭に置いて採用活動を進めましょう。

人材紹介会社から紹介が来ない、または質が悪い

人材紹介会社を利用している会社の中には、「高い紹介手数料を払っているのに採用できない」というところも少なくありません。このような事態の背景には、売り手(求職者)優位となっている採用市場の変化があります。

人材紹介会社も「登録者数<求人数」の状況で、紹介先の企業を選ぶ権利も持っています。紹介の量を増やす・質を上げるためには、人材紹介会社向けの資料を作成し、自社の魅力をきちんと訴求して「選ばれる会社」になることが必要です。

【失敗から学ぶ】採用が成功しやすい会社の特徴

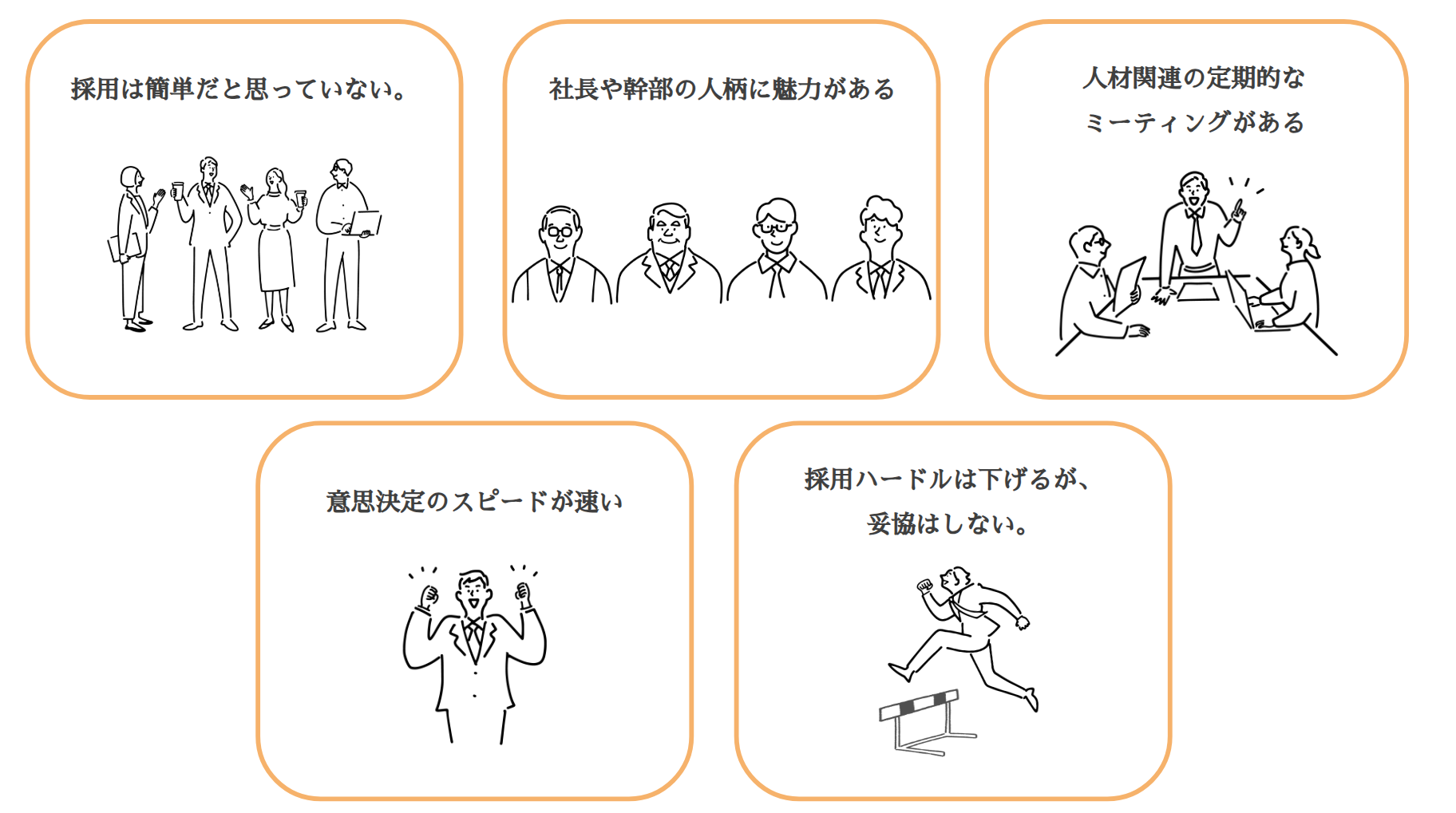

準備~チャネル・媒体選定での失敗例を踏まえると、採用が成功しやすい会社の主な特徴としては以下の5つが挙げられます。

また、自社の中だけで解決しようとせず、必要に応じて外部の専門会社へ相談することも大切です。採用成功の秘訣について詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

採用の失敗から抜け出すためには現状の振り返りが不可欠

新卒・中途採用の失敗は、どの会社でも起こり得ます。大切なのは失敗をそのままにせず、「どこに課題があるのか」「では、どうしたら改善できるのか」を考えることです。

弊社ユウミでは「採用力=企業力×戦略力×改善力」という定義のもと、独自の「釣り理論」を活用しながら多様な業種の採用支援に携わっております。過去3年で100社をサポートし、顧客満足度・採用成功率ともに97%以上です。

新卒・中途採用で求める人材の確保と定着を実現したい方は、ぜひ一度ご相談ください。