2025年03月25日

採用活動を進める際に必須となる要素の1つが、採用ターゲットの明確化です。しかし、多くの企業では欲しい人材を言語化しないうちに採用活動を始めてしまい、結果として失敗してしまうケースが多くなっています。

この記事では採用支援達成率97%のユウミが培ったノウハウに基づいて、採用ターゲットの基礎知識や決め方を解説します。ターゲット設定でよくあるミスや事例もあわせて紹介するので、中小企業の人事担当者や採用担当者の方はぜひ参考にしてください。

【編著者】小口正史

株式会社日本経営や株式会社リクルートキャリア(現・株式会社リクルート)で、採用支援コンサルティング等に従事。福祉事業の開業支援コンサルティングを経て、採用コンサルティング会社に取締役として参画後、ユウミを設立。

株式会社日本経営や株式会社リクルートキャリア(現・株式会社リクルート)で、採用支援コンサルティング等に従事。福祉事業の開業支援コンサルティングを経て、採用コンサルティング会社に取締役として参画後、ユウミを設立。

独自理論による採用手法で、人口減少地域や高難易度職種の採用を次々に成功。過去3年で100社以上を支援し、顧客満足度・採用成功率ともに97%以上。現在スタッフ25名、随時40~45社ほどの企業様を継続支援し、多くの実績を上げている。

採用ターゲットとは~釣りにおける魚~

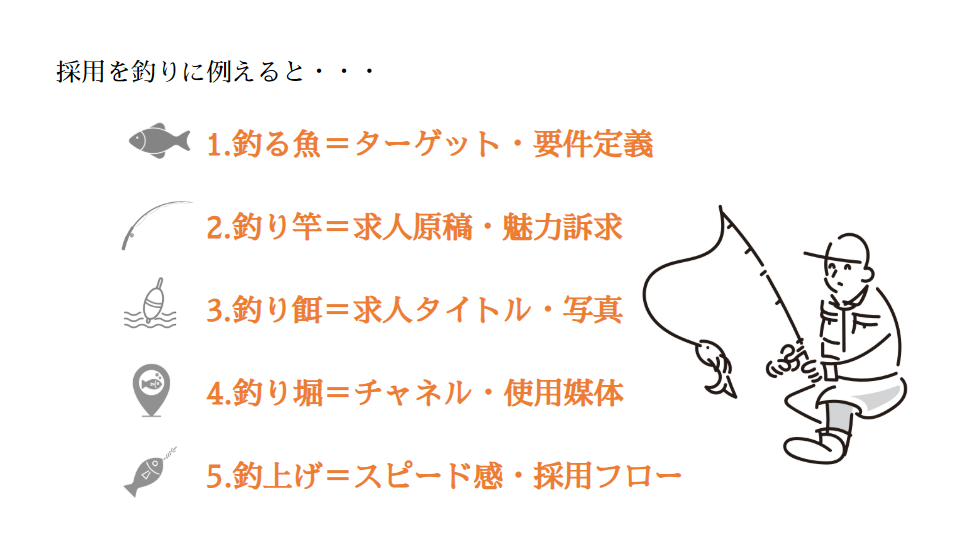

採用ターゲットは採用戦略の要素を釣りに例えた「釣り理論」において、「釣る魚」に該当する考え方です。ここでは、釣り理論における採用ターゲットの立ち位置について、見ていきましょう。

なお、釣り理論全体を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

釣り理論における採用ターゲットの立ち位置

釣り理論の各要素は下図の通りで、採用ターゲットは「釣る魚」として最初に考えるべき要素の1つとなっています。

釣りは、釣りたい魚に合わせた竿や餌などを適切に選んでいくことが大切です。採用も同様に、ターゲットに合った方法を取らないと成功しません。採用支援の相談では、「マイナビに出したけど応募が来ない」「ハローワークに出したけど応募が来ない」といった声がよく聞かれます。これらの声は釣りで考えると、「釣り堀が悪い」と言っているようなものです。 しかし、釣り堀は釣れる要素の1つでしかありません。他の要素もあわせて改善することで、初めて採用は成功します。その第一歩が、「釣る魚」として考える「採用ターゲットの明確化」なのです。

採用ターゲットとペルソナの違い

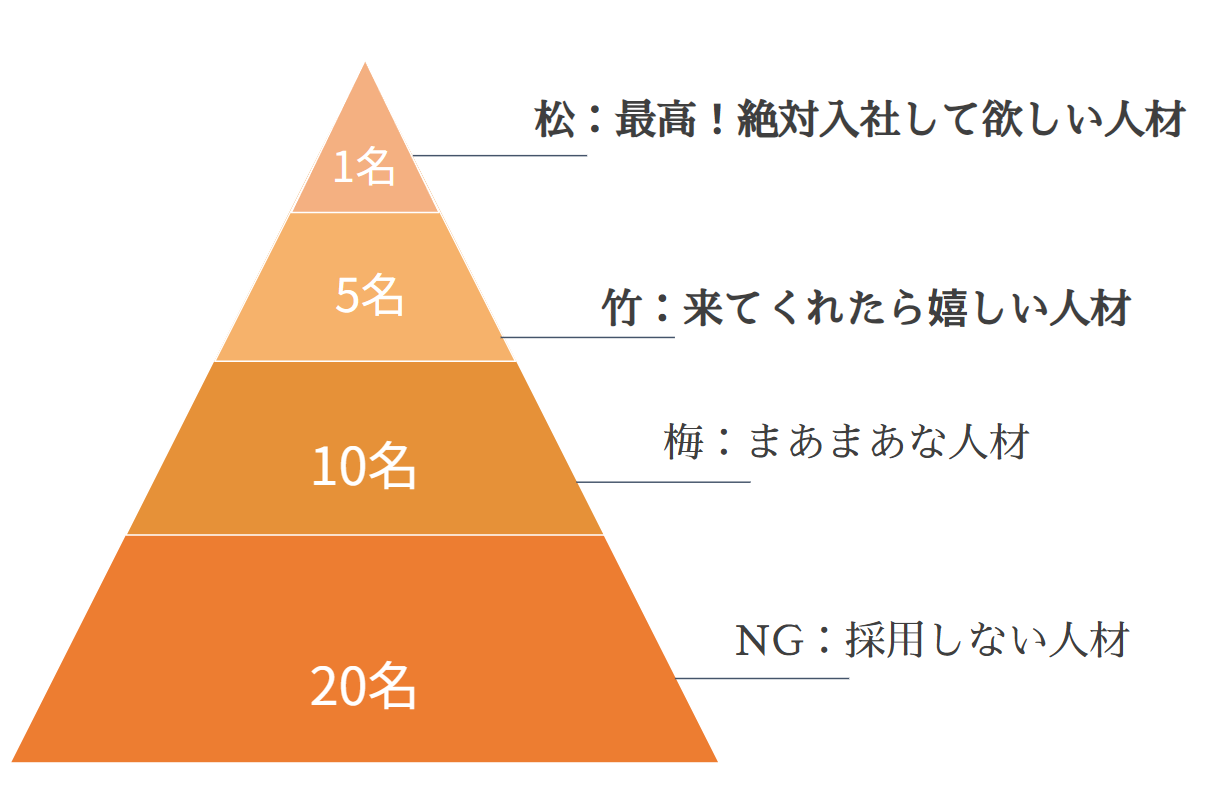

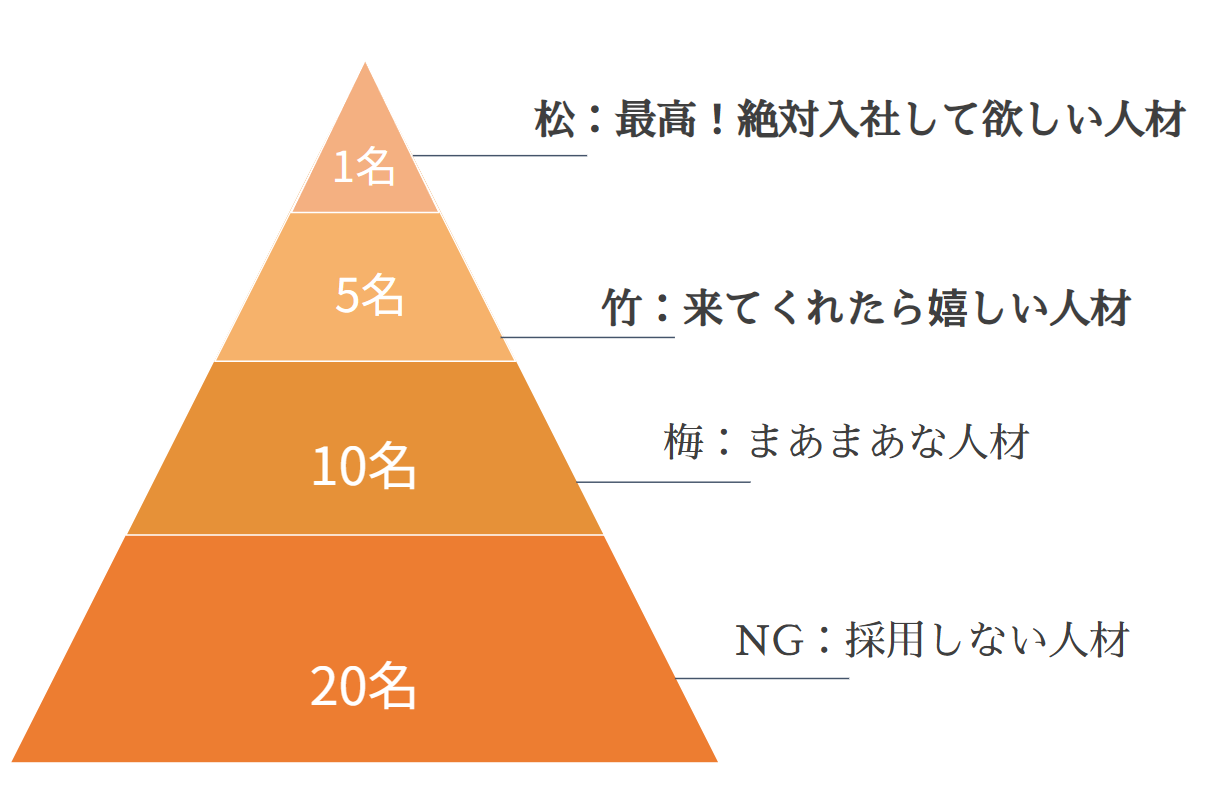

採用ターゲットとは、企業側が欲しい人材像です。後述の「【実践】採用ターゲット層の決め方〜選定の3ステップ」でも紹介するように、もっとも理想的な松として、松竹梅で人材像を分類します。

一方、採用のペルソナは、採用ターゲットの解像度を固有名詞レベルで上げたものです。営業職を例として、採用ターゲットと採用ペルソナの違いを比較してみましょう。

| 採用ターゲット | 採用ペルソナ |

|---|---|

| 30代の営業経験者・マネージャー経験者 |

|

採用ペルソナに合致する人材が社内にいない場合は、「こういう方もいるのでは?」とイメージするのも1つの方法です。例えば、梅(最低限欲しいレベル)の人材として未経験者を採用ターゲットとした場合、飲食店の副店長から営業職へ転職してきた方を採用ペルソナとしたケースもありました。具体的には、子どもが生まれたことで、土日や夜も動く飲食店の仕事に難しさを感じて転職を考えている方を想定したのです。

そうすると、「サービス残業が少なく、土日も休める」といったアピールポイントを抽出しやすくなります。「未経験者なら、職場の雰囲気や働き方について分かる社員インタビューを掲載しよう」など、不安の解消も図りやすくなる点もメリットです。採用ターゲットは「企業が欲しい人材の具体像」、採用ペルソナは「より解像度が上がって、求人原稿の作成時などに軸となる人物像」と覚えておきましょう。

採用ターゲットを決める3つのメリット(必要性)

採用ターゲットを決めるメリットは、以下の3つです。

- 採用基準の統一

- 応募数の増加

- 入社後の定着率の向上

それぞれ詳しく見ていきましょう。

(1) 採用基準の統一

ターゲットの明確化は採用基準の統一につながり、書類選考や面接といった各工程における合否判断でのばらつきを防げます。特に、採用活動に携わる担当者が複数人いる場合は、採用ターゲットをあらかじめ言語化し、共有しておくことが大切です。

また、採用基準が統一されることで、採用活動の各工程で求められる意思決定がスムーズになる点もメリットです。担当者の業務効率化にもつながるため、社内リソースが少ない中小企業でも採用活動を進めやすくなるでしょう。

(2) 応募数の増加

採用ターゲットの明確化は、応募数の増加にも寄与します。前述したように解像度の上がった採用ペルソナを設定しやすくなることで、より適切な求人媒体の選定や求人原稿の作成が可能となるためです。特に、もっとも理想とする松の人材を集めるためには、量と質を兼ね備えた母集団の形成が必須です。何十人ものNG人材を経て、ようやく松の人材1人と出会えます。

逆に、採用ターゲットが定まっていないとNG人材ばかりが集まって、欲しい人材になかなか出会えません。「そもそも応募数が少ない」という企業はもちろん、「欲しい人材以外の人ばかりが集まる」という企業も、採用ターゲットを見直すことから始めましょう。

(3) 入社後の定着率の向上

採用ターゲットの明確化によって採用基準が統一され、母集団の量と質が確保されれば、入社後の定着率向上にもつながります。応募時点でのミスマッチが少なくなるうえ、自社で活躍できる人材を見極めやすくなるためです。

逆に、採用ターゲットが不明確だと定着率は一向に改善せず、採用活動にかかる費用がかさみ、担当者の業務負担も増え続けてしまいます。

採用活動は、人員を確保して終わりではありません。最終的なゴールは、「採用した人が自社で活躍し続けられること」と意識を改め、採用ターゲットを言語化する工程を大切にしましょう。

【実践】採用ターゲットの決め方~選定の3ステップ

採用ターゲットの決め方は、以下の3ステップです。

- 1. 3つの要件を満たしたターゲット層を抽出する

- 2. 松竹梅で採用条件を整理する

- 3. 欲しい人材が「自社へ転職を決意する理由」を設定する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

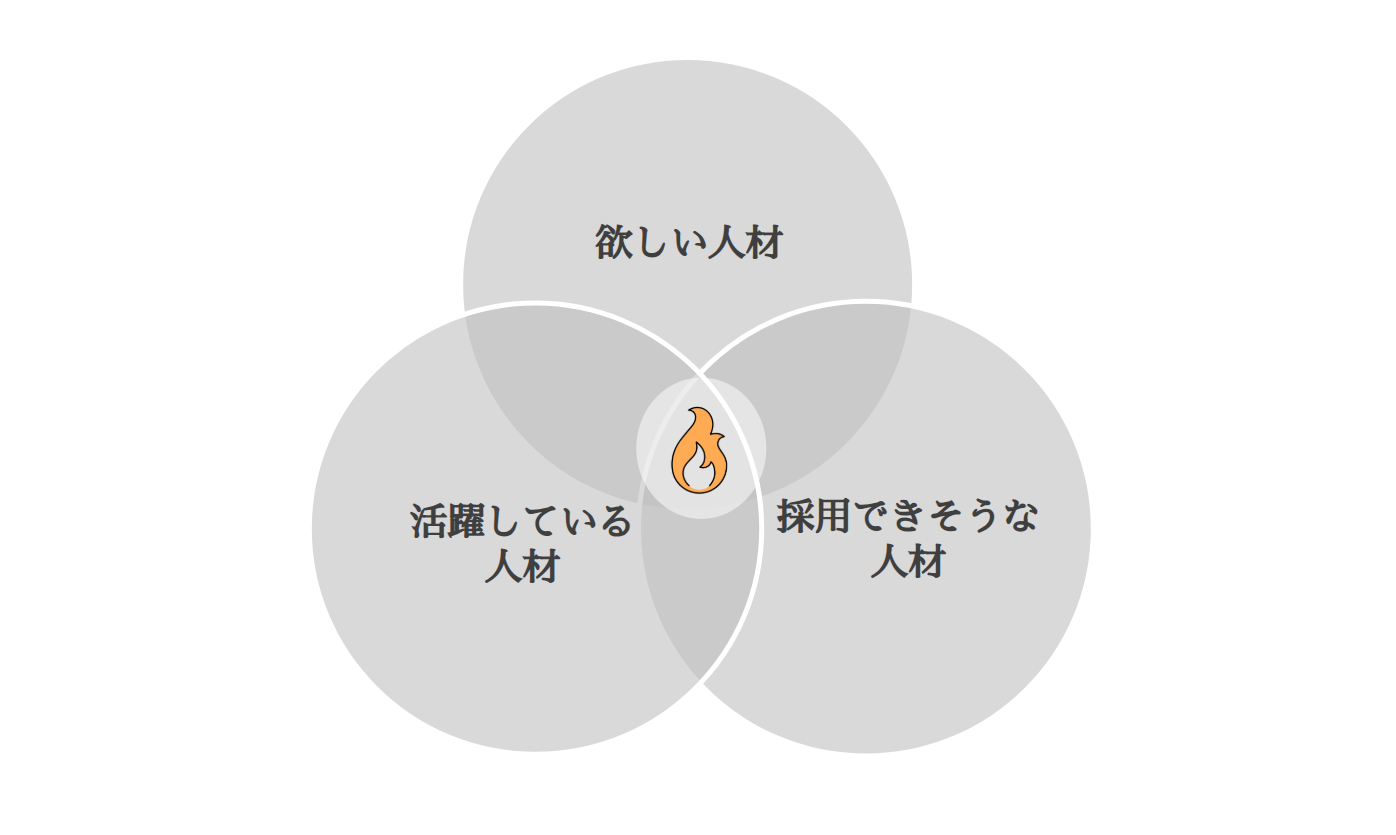

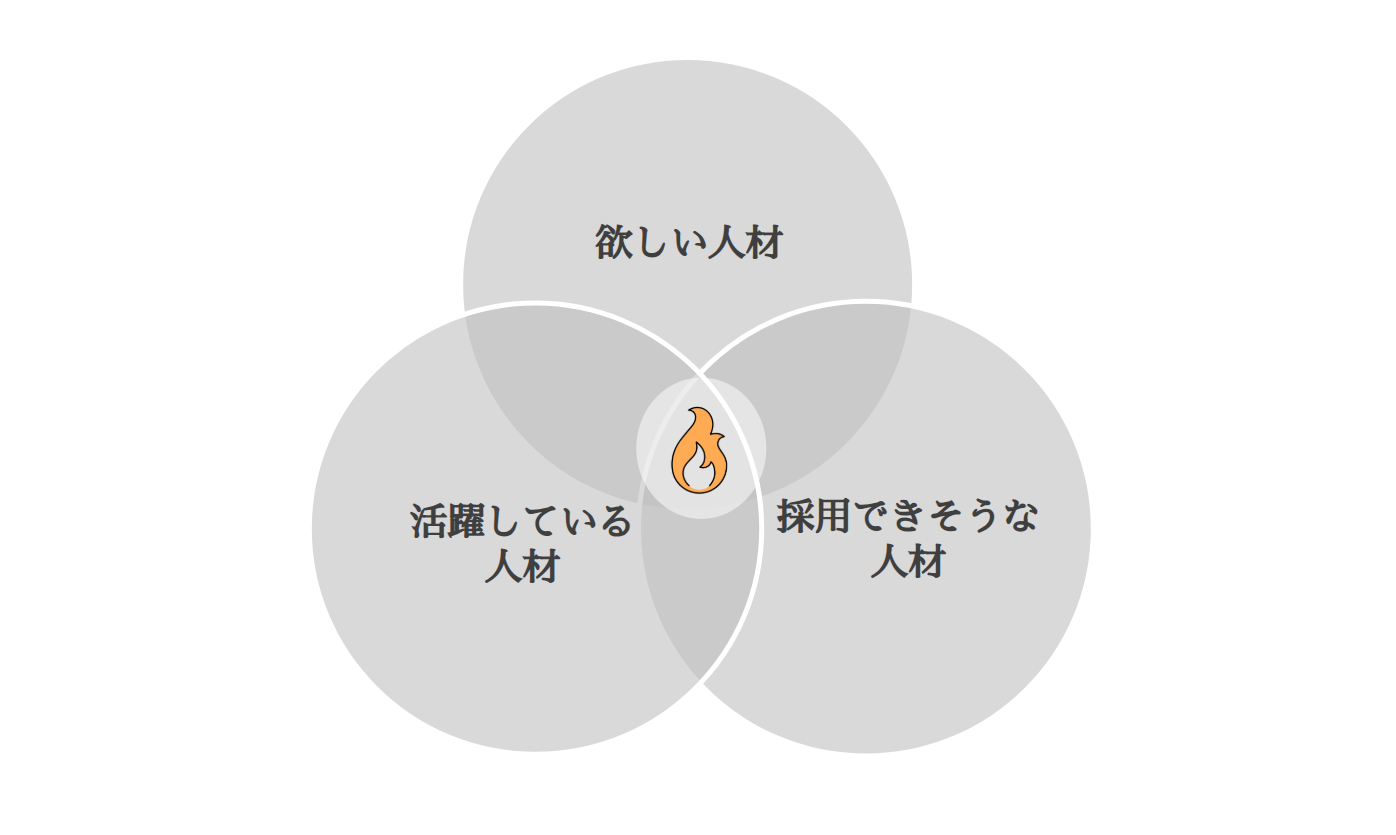

Step1. 3つの要件を満たしたターゲット層を抽出する

ターゲット設定においてまず意識したいのが、以下に挙げる3つの要件を満たしたターゲット像の抽出です。

上図で重なった円の真ん中にあたる人物を見つけ出すことが、正しいターゲット設定の鍵となります。ここで注意したいのは、「欲しい人材=入社してくれる人材」ではないということです。企業側が求める人材像に当てはまる人物がいたからといって、必ずしも「求人に応募したい」と思うわけではありません。

3つの円が重なった真ん中に当たる人物を探す際は、活躍している人をまずイメージしたうえで、欲しい人かつ再度採用できそうな人をターゲットとして考えましょう。

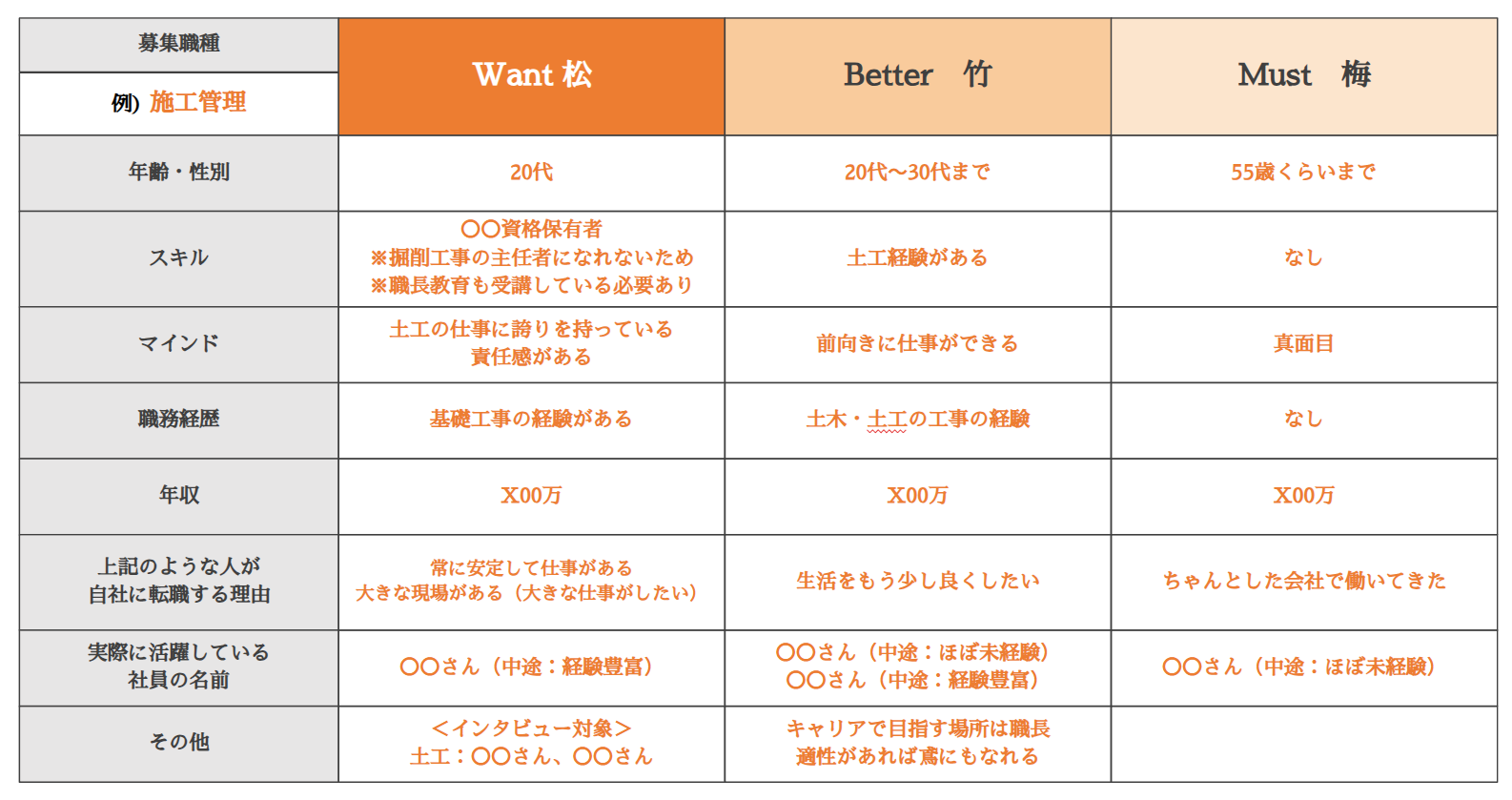

Step2. 松竹梅で採用条件を整理する

詳しい採用条件は、松竹梅の3つのレベルで整理します。まずは、「ここまでなら妥協できるかな」という最低ラインとして、梅(Must)を決めましょう。梅(Must)の基準となるのは、「どのような人柄であっても、このスキルやマインド、経験がなければ履歴書の時点で絶対に落とす」というラインです。

一方の松(Want)は欲しいかつ採用できそうな人材の最高ラインであり、中間が竹(Better)になります。松だけでも梅だけでも不十分なので、中間ラインの竹を含めた3つのレベルで採用条件を整理してみてください。

Step3. 欲しい人材が「自社へ転職を決意する理由」を設定する

松竹梅でまとめたあとは、欲しい人材が自分たちの会社へ転職する理由を想像してみます。理由を想像する際のポイントは、以下の3つです。

- 欲しいターゲット人材が自社に入社したいと思える理由はあるか、作れそうか

- 実際にその層の人が自社内にいるか

- 実際にその層の人が自社内で活躍しているか

松竹梅それぞれで実際に活躍している方をイメージし、「この方の入職・転職理由は〇〇だったな」というものを洗い出しましょう。

採用ターゲット設定でありがちな3つのミス

採用ターゲットの設定でありがちなミスは、以下の3つです。

- (1) 欲しい要素を盛りすぎ~理想ばかりを追うとターゲット像がぶれぶれ

- (2) 誰でもよい(「自分にぴったりだ!」と感じてもらえない)

- (3) 組織図にマッチしない(年齢・経験値が組織に合わない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

(1) 欲しい要素を盛りすぎ~理想ばかりを追うとターゲット像がぶれぶれ

採用ターゲットの設定でありがちなのが、以下のように欲しい要素をたくさん挙げるケースです。

- 20代後半~30代前半で募集業務の経験がある

- 責任感・主体性・積極性があって、勉強にも熱心である

- コミュニケーション能力が高い

- 素直に言うことも聞いて、残業も気にせず働いてくれる

- 長く勤めてくれる など

しかし、上記のような方はどの会社でも欲しい人材であり、他社との奪い合いは避けられません。同時に、この魅力的な人材が自分たちの会社で働きたいと思うかどうかも、疑問です。

このように理想ばかりを追うとターゲット像がぶれてしまううえに、採用難易度が格段に高まってしまうでしょう。

(2) 誰でもよい(「自分にぴったりだ!」と感じてもらえない)

前述とは逆に、以下のように誰でもよいというターゲット設定もよくあるミスです。

- 日本語を話せる

- 8時間勤務できる

- 単純作業ができる

「誰でもよい」という訴求は、ハードルが低く見えて採用難易度が下がると思う方もいるでしょう。しかし、実は誰の心にも刺さらず、結果として採用に失敗します。ハードルの低い仕事であってもターゲット設定は明確に行い、「自分にぴったりだ」と感じてもらうことが大切です。

(3) 組織図にマッチしない(年齢・経験値が組織に合わない

今の組織図に当てはまらないターゲット設定も、ありがちなミスの1つです。例えば、現在35歳の役職者がいる状況で、40代の経験者を採用するとしましょう。すると、現在の役職者の立場がなくなってしまいます。また、高卒で5年働いてきた23歳の従業者がいる状況で、25歳の中途採用者が入ってきたとします。双方とも一般職であれば、給料に差がつくと「中途採用なのに」「自分より若いのに」とどちらにも不満が生じてしまいます。そのため、採用ターゲットを考える際は育ってきた若手よりも下の年齢、あるいは逆に誰もが「この人ならいいよ」と思える経験を持っている方が望ましいでしょう。

さらに、部署に40代しかいないのであれば、いきなり20代を入れずに、30代2人と20代1人といったバランスの調整も必要です。面倒見が良い人のところにまずは未経験の若手を入れるなど、配置の工夫も大切になってくるでしょう。

採用ターゲット設定の事例2選

ここでは、採用ターゲットの設定事例として、以下の2つを紹介します。

- 建築設備の営業

- 経理事務

それぞれ詳しく見ていきましょう。

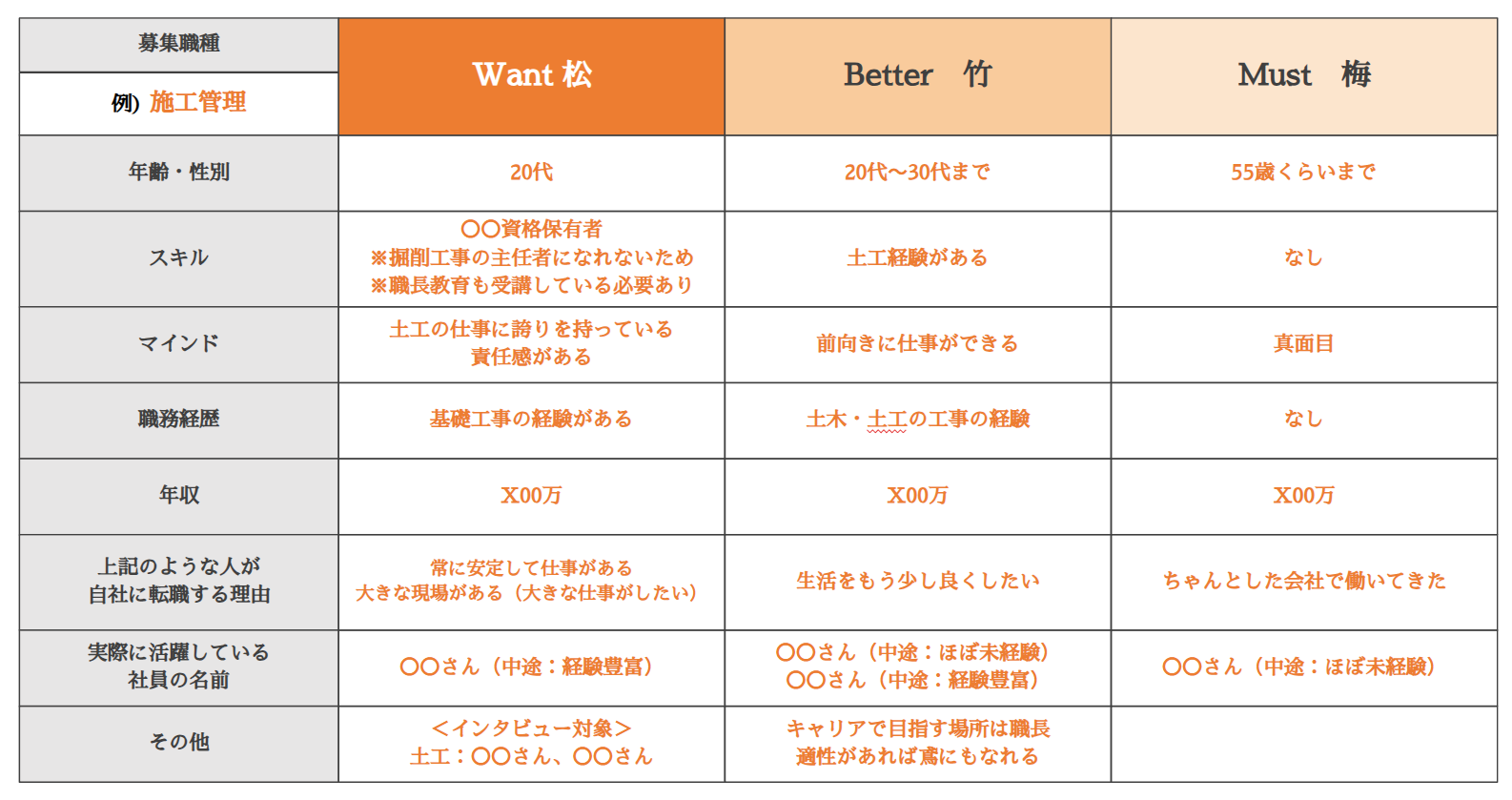

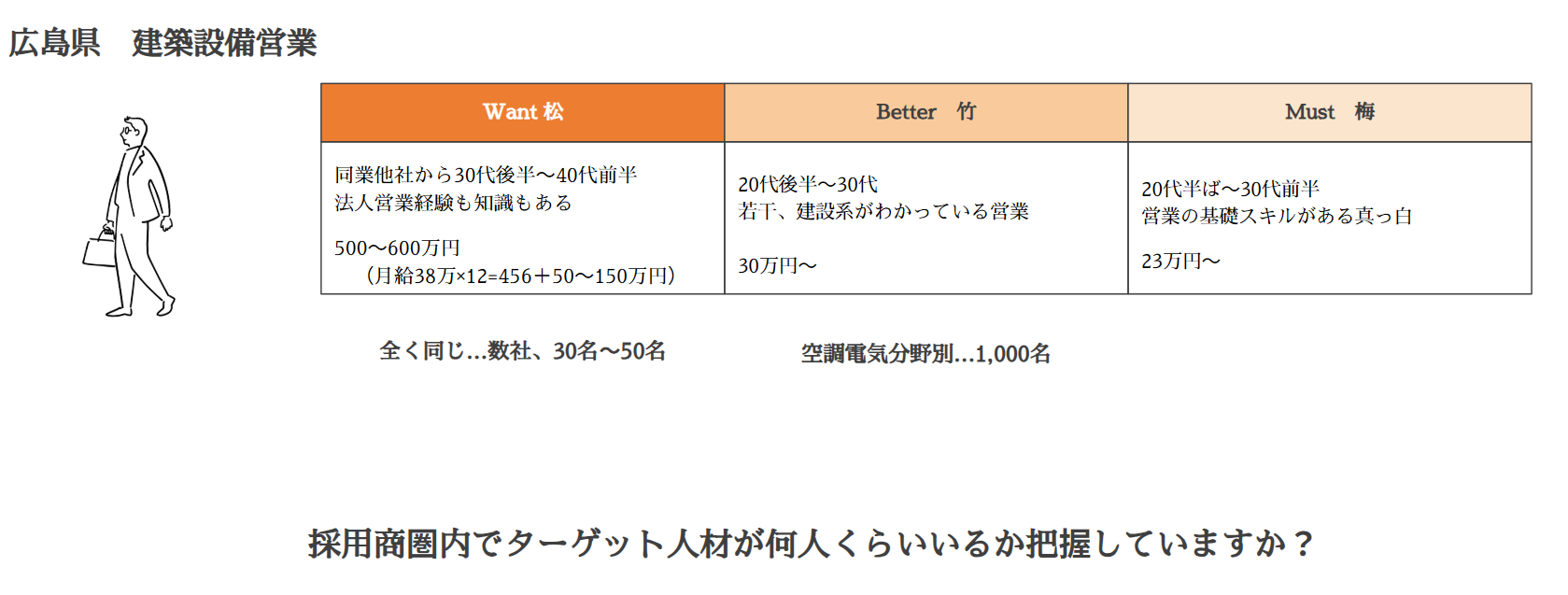

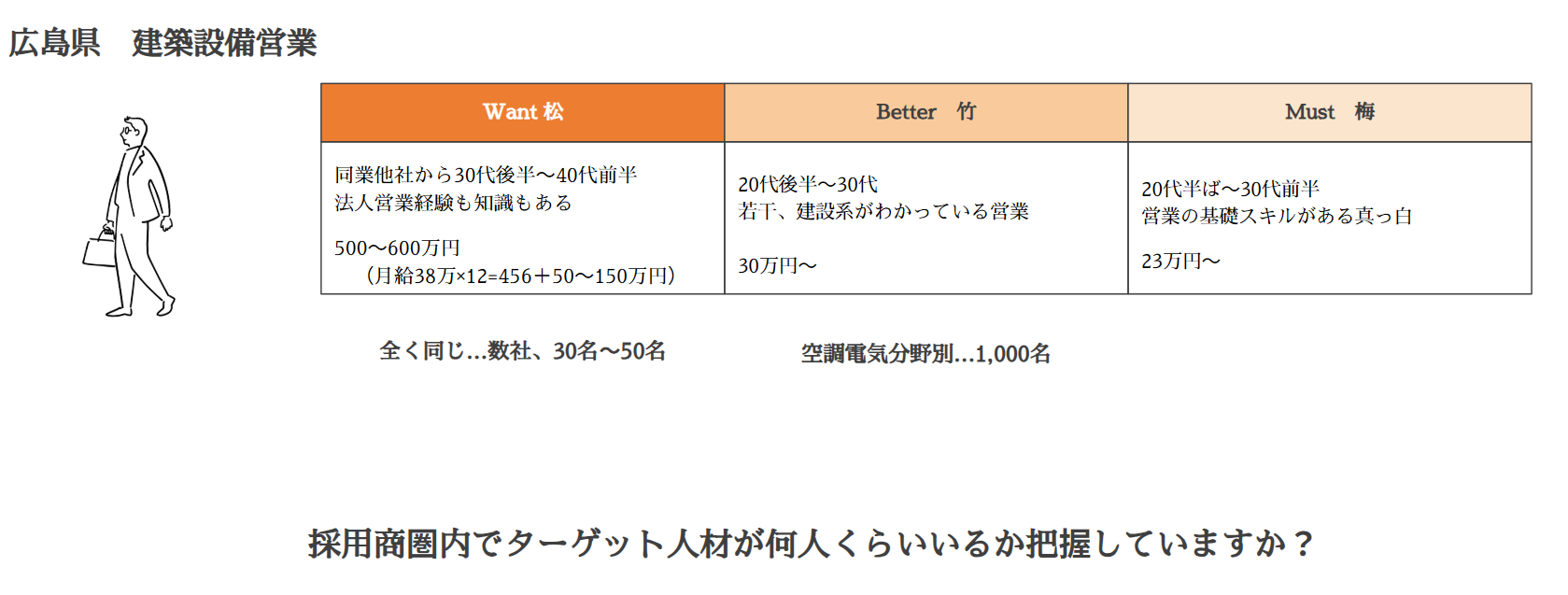

事例1:建築設備の営業募集

こちらは、広島県広島市にある建築設備営業の会社です。営業の求人を出したときの松竹梅は、下図の通りです。

Want(松)では同業の経験者を希望していましたが、正社員の離職率が約15%であることを踏まえると、採用商圏内(通勤可能な範囲)では理論上1年間で5人ほどしか転職しません。実際、ターゲット人材になりうる人数について尋ねると、「同業は数社なので、いても30人〜50人ほど」という返答でした。 このように計算すると、Want(松)の条件が想像よりも難しく、タイミング勝負になると分かります。 一方、Better(竹)として「同業ではなくとも、建設系の営業に携わっていた方」と設定すると、1,000人ほどはいると推測されました。1年間で150人、月10人ほどが転職すると考えると求人を見てくれる可能性は上がり、「2か月〜3か月ほどで1人採用できそう」という予測も立ちます。 欲しい人材だけを狙っても、採用商圏内にターゲットがいなければ応募は発生しません。そのため、本事例のように松竹梅で現実路線を見ていくことが大切になります。

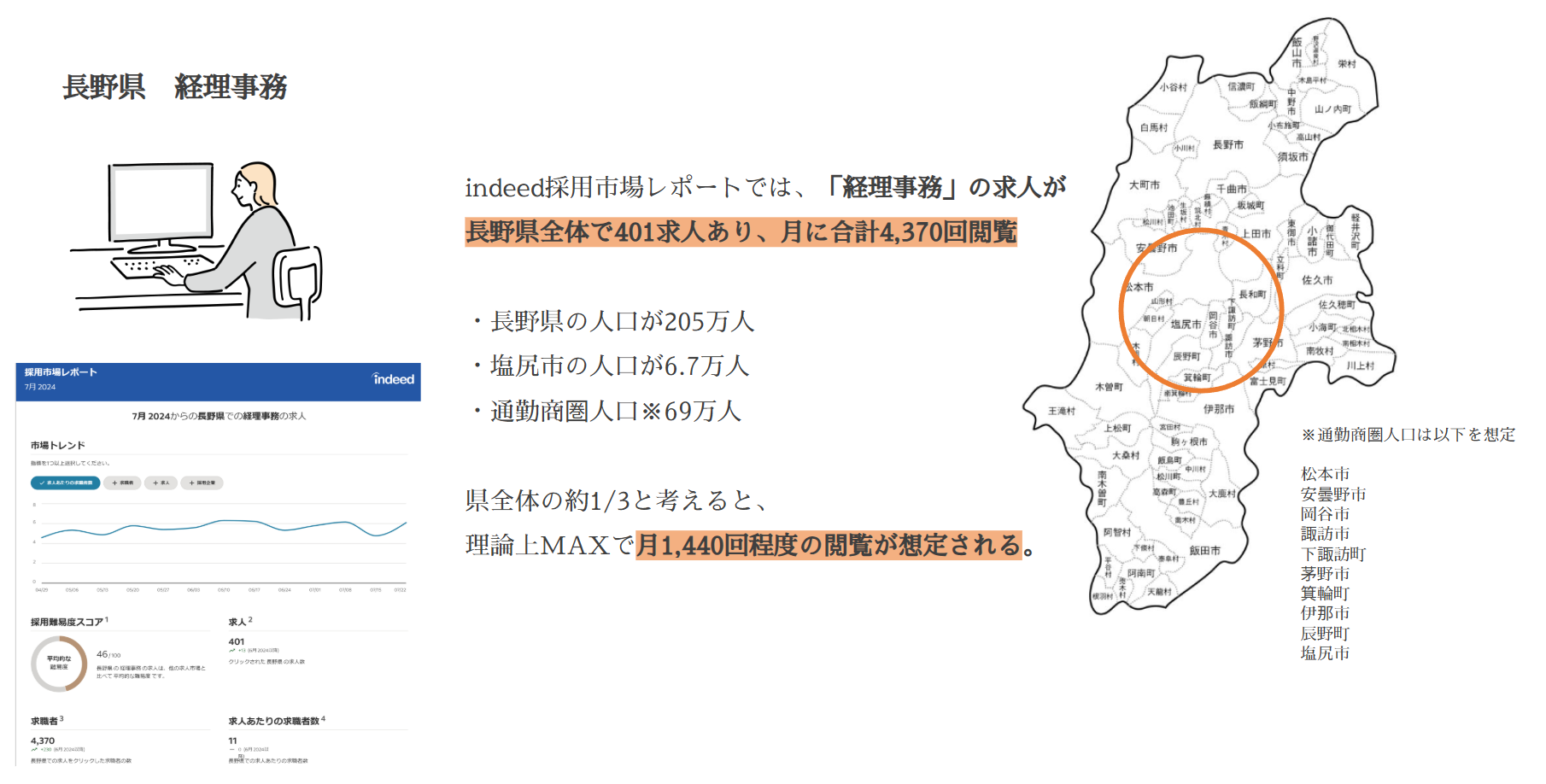

事例2:経理事務の募集

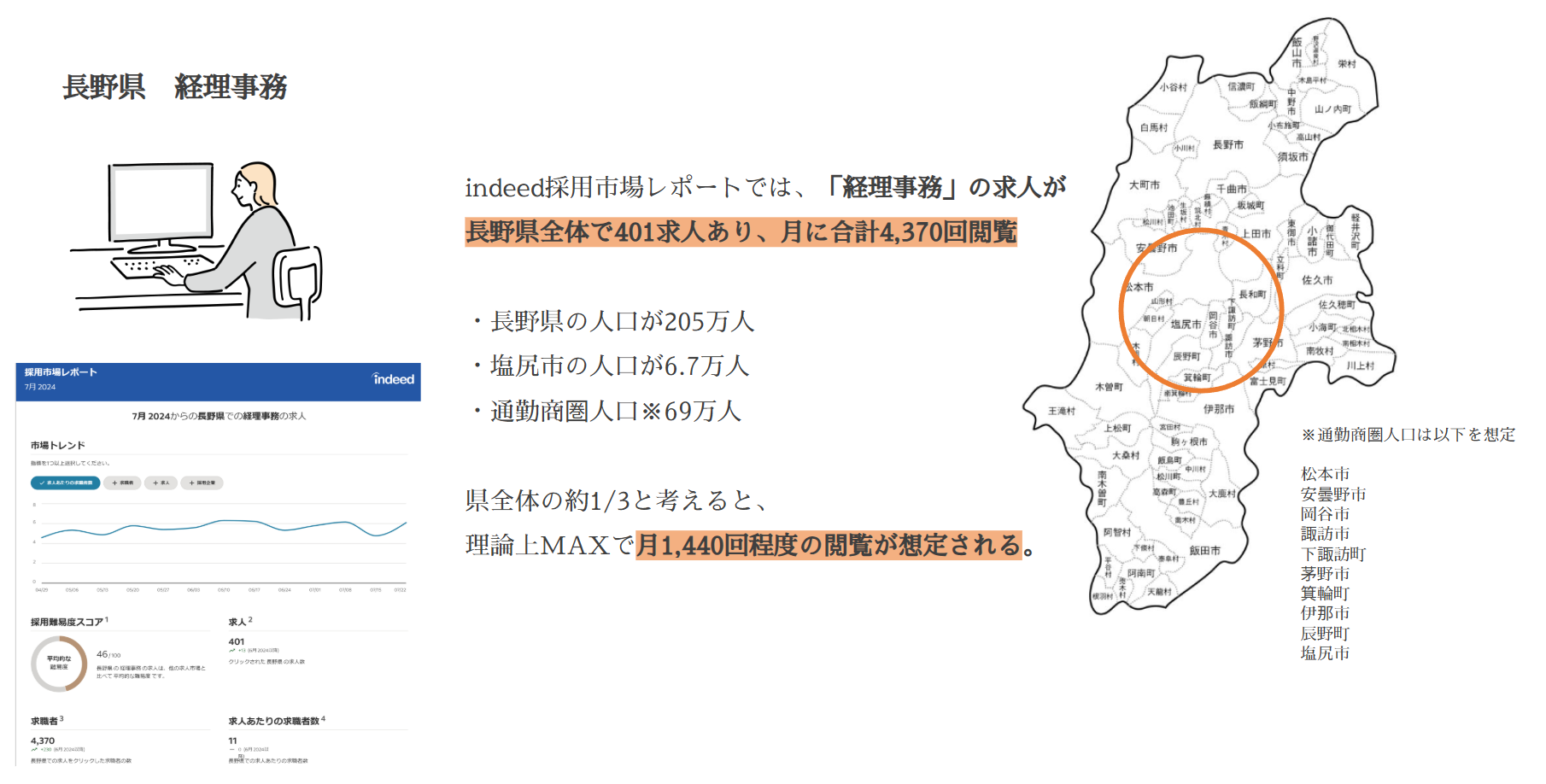

こちらは、長野県塩尻市で募集した経理事務の事例です。Indeedの採用市場レポートや人口動態のデータを見ると、理論上では同エリア内の閲覧数は月1,440回ほどと想定できます。閲覧数200回で1応募と仮定すれば7応募は来る、ゆえに1か月で採用まで届きそうだということも分かりました。

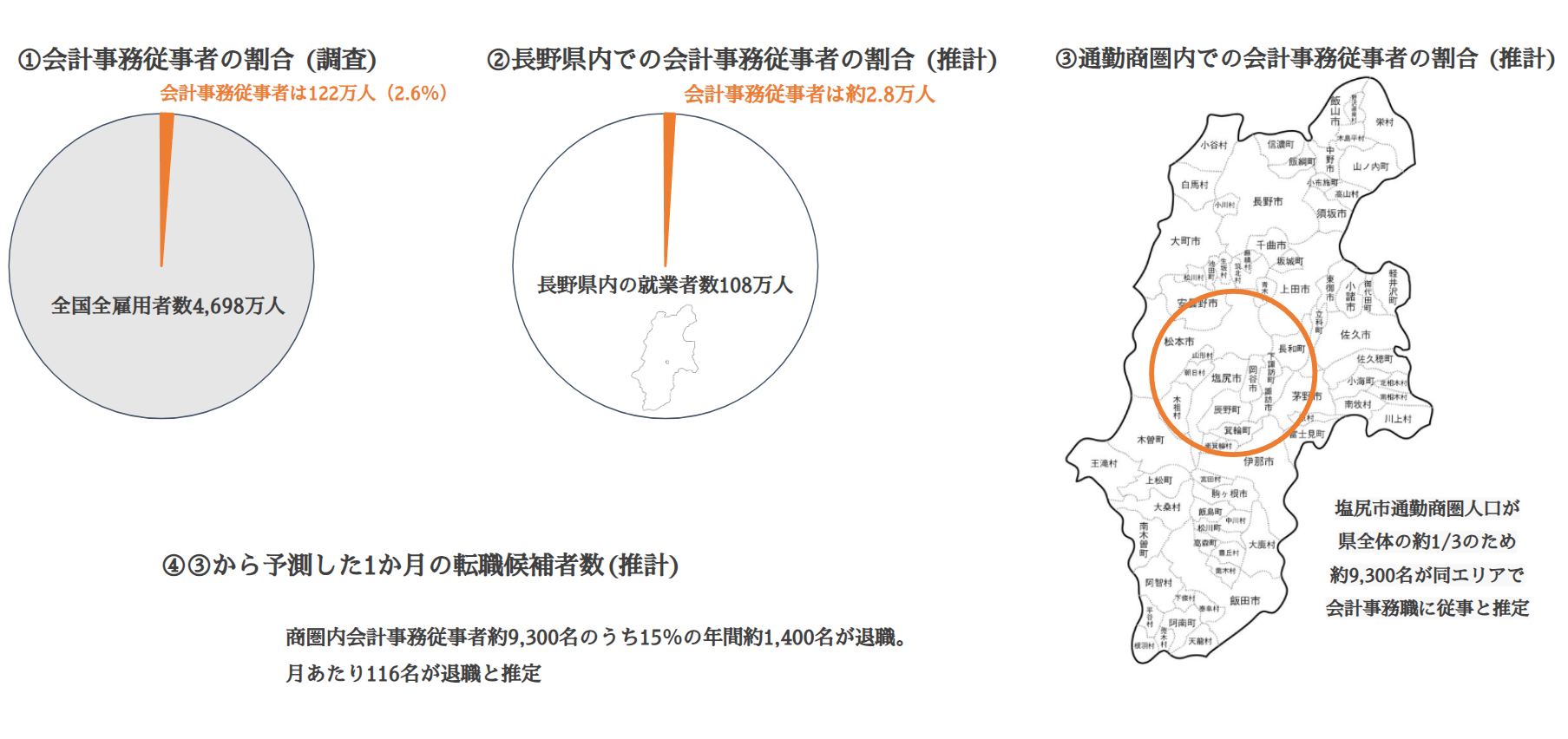

また、経理事務の採用難易度として、国勢調査や雇用動向調査などから転職者数を計算して検証してみました。その結果、9,300人が同エリアで会計事務職に従事しており、年間約1,400人が退職していると推計できます。月あたりの転職候補者数は、116人です。

本事例では実際、1か月ほどで6人〜7人の応募があり、1人採用できました。このように、採用ターゲットを考える際は同業や統計のデータを集めて、具体的な数値を予測することが大切です。

>>参考:総務省統計局「令和2年国勢調査」>>厚生労働省「令和4年雇用動向調査 結果の概要」

ターゲット毎に適した媒体はある?

結論から言うと、「ターゲット毎に適した媒体」というものはありません。大切なのは、以下のようなメジャーな媒体を必ず使用することです。

- ハローワーク

- Indeed

- ビズリーチ など

上記のような媒体は、求職者がインターネットで求人を検索したときに上位表示される分、自社の求人票を見てもらう機会が増えます。特にハローワークは地方の採用に強く、Indeedは会員登録が簡単で利用者が多い点が魅力です。 ビズリーチとあわせて求人票のインプレッション数(閲覧数)を増やし、自社サイトでコンバージョン率(内定承諾や入社の割合)を上げられれば、確実に採用できます。医療・介護や飲食など限定した職種を採用したい場合は、業種特化型の媒体を併用するとより効果的です。

>>引用:テックゲート【2021年4月最新版】転職・就職サイトカオスマップを公開!

転職を考えている方がどのように求人を調べるか、求職者目線で考えたうえで媒体を選ぶと良いでしょう。

採用ターゲット以外の要素も重要

採用ターゲットは、採用戦略の軸となる重要な要素です。とはいえ、採用がうまくいかない場合は、ターゲット以外にも以下のような要素に課題が残っているケースもあります。

- 求人原稿

- 使用媒体

- 対応スピード など

釣り理論の魚に位置づけられる採用ターゲット以外にも各種要素があります。その他の要素は以下の記事もご覧ください。